ここから本文です。

課税の特例

最終更新日 2024年12月3日

1 退職所得の課税の特例

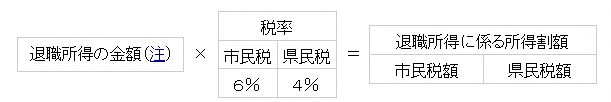

退職手当等に係る市民税及び県民税の所得割は、退職手当等の支払を受けるときに特別徴収されます。税率は一律、市民税6%、県民税4%です(個人県民税の超過課税は適用されません)。

税額計算の流れ

(注)退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2

- ※退職所得控除額については「退職所得控除額の求め方」を参照してください。

なお、確定給付企業年金規約に基づいて支給される退職一時金などで、従業員自身が負担した保険料又は掛金がある場合には、その支給額から従業員が負担した保険料又は掛金の金額を差し引いた残額を退職所得の収入金額とします。

なお、上記の求め方は計算途中で端数処理を行いますので、正確な税額を求めるときは、次の「税額の計算方法(1,2,3)」に従って求めてください。

税額の計算方法

(1)退職所得控除額を求めます。(所得税の計算で使用するものと同じです。)(所得税法30(3)・(4))

- ※退職所得控除額は「退職所得控除額の求め方」を参照してください。

(2)退職所得の金額を求めます。(所得税の計算で使用するものと同じです。)(所得税法30(2)、地方税法50の3(2)、328の2(2))

- 退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2

- ※退職所得の金額に1,000円未満の端数がある場合は、1,000円未満の金額を切り捨てます。(地方税法20の4の2(1))

- ※退職手当等が「特定役員退職手当等」に該当する場合(平成25年分以後適用)

特定役員退職手当等(役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの)については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります(上記計算式の1/2計算の適用はありません。)。

「役員等勤務年数」とは、退職金等に係る勤続期間のうち、役員等として勤務した期間の年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)をいいます。

「役員等」とは次のイ~ハに掲げる人をいいます。 - イ 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者

- ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員

- ハ 国家公務員及び地方公務員

- ※退職手当等が「短期退職手当等」に該当する場合(令和4年分以後適用)

短期退職手当等(短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの)については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分について、上記計算式の1/2計算の適用はありません。

「短期勤続年数」とは、役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続年数については役員等として勤務した期間がある場合、その期間を含めて計算します。

| 項目 | 勤続年数が5年以下 | 勤続年数が5年超 |

|---|---|---|

| 従業員 | 1/2課税適用:あり |

|

| 法人役員等 | 1/2課税適用:なし (特例役員退職手当等) |

1/2課税適用:あり |

| 項目 | (退職手当等の支払金額) |

勤続年数が5年以下 | 勤続年数が5年超 |

|---|---|---|---|

| 従業員 | 300万円以下 | 1/2課税適用:あり |

1/2課税適用:あり |

| 300万円超 | 1/2課税適用:なし(300万円を超える金額) ※300万円までの金額 1/2課税適用:あり (短期退職手当等) |

1/2課税適用:あり |

|

| 法人役員等 | ― | 1/2課税適用:なし |

1/2課税適用:あり |

(3)退職所得に係る所得割額を求めます。(税率は一律、市民税:6%、県民税:4%です。)(地方税法35、50の3、50の4、314の3、328の2、328の3)

- 市民税所得割額=退職所得の金額×6%

- 県民税所得割額=退職所得の金額×4%

- ※市民税・県民税所得割額に100円未満の端数がある場合は、100円未満の金額を切り捨てます。(地方税法20の4の2(3))

※退職手当等の支払を受けるべき日が平成24年12月31日以前の場合、退職所得に係る所得割額は、算出した所得割額からその10分の1に相当する金額を控除した後の金額となります。

退職所得控除額の求め方

| 勤続年数 | 退職所得控除額 |

|---|---|

| イ 20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |

| ロ 20年超の場合 | 70万円×(勤続年数-20年)+800万円 |

| ハ 障害退職の場合 | イ又はロによる計算+100万円 |

※勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます。

※退職所得に係る住民税額の試算は、個人住民税税額シミュレーション(税額の試算・申告書作成)で行えます。

計算例

1. 退職手当等の収入金額:1,042万円、勤続年数:20年の場合

(1)退職所得控除額を求めます。(所得税の計算で使用するものと同じです。)

40万円 × 20年 = 800万円

(2)退職所得の金額を求めます。(所得税の計算で使用するものと同じです。)

(1,042万円 - 800万円) × 2分の1 = 121万円 (1,000円未満の端数がある時は切り捨て)

(3)退職所得に係る所得割額を求めます。

ア 市民税所得割額

121万円 × 6% = 72,600円 (100円未満の端数がある時は切り捨て)

イ 県民税所得割額

121万円 × 4% = 48,400円 (100円未満の端数がある時は切り捨て)

2. 5年以下の特定役員退職手当等の収入金額:1,042万円、勤続年数:4年8カ月(5年以下)の場合

(平成25年分以降適用)

(1)退職所得控除額を求めます。(所得税の計算で使用するものと同じです。)

40万円 × 5年 = 200万円

(2)退職所得の金額を求めます。(所得税の計算で使用するものと同じです。)

(1,042万円 - 200万円) = 842万円 (1,000円未満の端数がある時は切り捨て)

(3)退職所得に係る所得割額を求めます。

ア 市民税所得割額

842万円 × 6% = 505,200円 → 505,200円 (100円未満の端数がある時は切り捨て)

イ 県民税所得割額

842万円 × 4% = 336,800円 → 336,000円 (100円未満の端数がある時は切り捨て)

3. 5年以下の短期退職手等の収入金額:500万円、勤続年数:4年8カ月(5年以下)の場合

(令和4年分以降適用)※短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300万円の場合

(1)退職所得控除額を求めます。(所得税の計算で使用するものと同じです。)

40万円 × 5年 = 200万円

(2)退職所得の金額を求めます。(所得税の計算で使用するものと同じです。)

(500万円 - 200万円) × 1/2 = 150万円 (1,000円未満の端数がある時は切り捨て)

(3)退職所得に係る所得割額を求めます。

ア 市民税所得割額

150万円 × 6% = 90,000円 (100円未満の端数がある時は切り捨て)

イ 県民税所得割額

150万円 × 4% = 60,000円 (100円未満の端数がある時は切り捨て)

4. 5年以下の短期退職手等の収入金額:550万円、勤続年数:4年8カ月(5年以下)の場合

(令和4年分以降適用)※短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300万円の場合

(1)退職所得控除額を求めます。(所得税の計算で使用するものと同じです。)

40万円 × 5年 = 200万円

(2)退職所得の金額を求めます。(所得税の計算で使用するものと同じです。)

150万円 + (550万円 - (300万円 + 200万円))= 200万円 (1,000円未満の端数がある時は切り捨て)

(3)退職所得に係る所得割額を求めます。

ア 市民税所得割額

200万円 × 6% = 120,000円 (100円未満の端数がある時は切り捨て)

イ 県民税所得割額

200万円 × 4% = 80,000円 (100円未満の端数がある時は切り捨て)

2 土地・建物等の譲渡所得等の税額の求め方

土地や建物、株式などの資産を譲渡した場合の所得や先物取引に係る所得は、給与所得や事業所得等の他の所得と分離して税額計算を行うことになっています。これは国税である所得税と同じです。

土地・建物等の譲渡においては、譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日を基準に判定します。)によって長期又は短期の譲渡所得に区分され、税額の計算方法などが異なります。

(1)課税譲渡所得金額

(注1)特別控除額:居住用財産の譲渡の場合には、一定の要件のもとに3,000万円を限度とする特別控除があり、その他収用等に係る譲渡の場合などにも特別控除があります。

(注2)総所得金額から控除しきれなかった所得控除額がある場合に、その金額を控除します。

(2)長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分

| 譲渡するもの | 所有期間 | 長期・短期の区分 |

|---|---|---|

| 土地・建物等 | 5年超 | 長期譲渡所得 |

| 5年以下(注) | 短期譲渡所得 |

(注)譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年以下であるもの(その年中に取得したものを含む。)が短期譲渡所得となります。

| 区分 | 算式 |

|---|---|

| 短期譲渡所得・一般分 | 課税譲渡所得金額×税率(市民税7.2%、県民税1.8%、所得税30%) |

| 短期譲渡所得・軽減分 | 課税譲渡所得金額×税率(市民税4.0%、県民税1.0%、所得税15%) ※軽減所得とは、租税特別措置法第28条の4第3項第1号から第3号に規定する、国・地方公共団体等に対する譲渡などをいいます。 |

| 長期譲渡所得・一般分 | 課税譲渡所得金額×税率(市民税4.0%、県民税1.0%、所得税15%) |

| 長期譲渡所得・特定分 (優良住宅地等に係る部分) |

<2,000万円以下> 課税譲渡所得金額×税率(市民税3.2%、県民税0.8%、所得税10%) <2,000万円超> 市民税 64万円+(課税譲渡所得金額-2,000万円)×4.0% 県民税 16万円+(課税譲渡所得金額-2,000万円)×1.0% 所得税 200万円+(課税譲渡所得金額-2,000万円)×15% |

| 長期譲渡所得・軽課分 (居住用財産に係る部分) |

<6,000万円以下> 課税譲渡所得金額×税率(市民税3.2%、県民税0.8%、所得税10%) <6,000万円超> 市民税 192万円+(課税譲渡所得金額-6,000万円)×4.0% 県民税 48万円+(課税譲渡所得金額-6,000万円)×1.0% 所得税 600万円+(課税譲渡所得金額-6,000万円)×15% |

| 株式等に係る譲渡所得等 | 課税譲渡所得金額等×税率(市民税4.0%、県民税1.0%、所得税15%) |

| 申告分離課税を選択した 上場株式等に係る配当所得 |

課税配当所得金額×税率(市民税4.0%、県民税1.0%、所得税15%) |

| 先物取引に係る雑所得等 | 課税雑所得金額等×税率(市民税4.0%、県民税1.0%、所得税15%) |

※所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合には軽減税率の特例等が適用されます。

問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)

電話:045-671-2253

電話:045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp

ページID:390-749-219