ここから本文です。

第19回:大山信仰と巡礼供養塔

最終更新日 2024年7月9日

大山阿夫利神社の阿夫利は「雨降り」に由来するものといわれる。大山が霧や雲につつまれると、雨が降るという。大山の姿をのぞみながら、永い歴史を暮らしてきた村人たちの体験から、命名されたものであろう。

大山阿夫利神社縁起は、その成立を正応年代(1288~1292)以前とし、大山の山頂より五色の彩光が発し、安房、上総、相模を照らしたこと、良弁によって大山が祈願寺となり、房総相三国の正税があてられたとしている。

鎌倉時代の史書「吾妻鏡」建久三(1192)年八月九日の条に、北条政子の出産(実朝を生む)にあたり、神馬奉納と誦経にあたって、相模国内の27か寺が選ばれ、その中に大山寺があったことに、当時すでに有数の寺院であったことが知られる。近世に至り、江戸に近い行程の大山は霊山としての信仰をあつめ、江ノ島鎌倉を廻る名所めぐりのコースとしてもにぎわいをみせた。

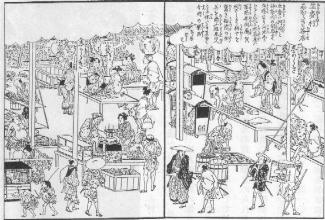

鶴見村しがらき茶屋

「東海道名所図会」には、鶴見の立場茶屋信楽の繁昌を描いて「信楽茶屋といへる水茶屋は享保年間に店を開き、梅干をひさぎ、梅漬の紅生姜を商ふ。往来の人ここに憩はざるものなく、今時の繁昌ななめならず」と記している。

大山石尊の祭礼は、毎年陰暦の7月27日から8月17日まで行われ、街道の茶屋のもっとも忙しいときであった。安政年間(1854~59)信楽茶屋に休んだ江戸の俳人月の本為山(いざん)は「秋風や何をまねきの茶屋の軒」と、秀句をのこした。まねきは茶屋の軒にかかげた講中の看板である。江戸時代には、大山、富士山などと共に、各地の観音霊場をめぐる札所巡礼が盛行した。西国、坂東、秩父などを合わせた百観音札所めぐりも人気があり、巡礼を果たして帰国すると、神仏に感謝して、記念の巡礼供養塔が造立されている。

西国への巡礼に出る人々は、関所手形の他に、遍路のきびしい旅の不安を感じ「相煩万一相果候共国元江御附届不及申」とした書付を携行したのである。巡礼の途中で死亡しても国元へは知らせるに及ばない、と断っている。こうした場合、その行先々の村々ではあらかじめその処置の取り決めができていたものであろう。

上の宮一丁目の旧大山道の辻の地蔵堂には、天明六(1786)年の巡礼供養塔がある。昔、この街道を行く大山詣りの人々は、この辻の地蔵の前にきて、旅の安全を一心に祈り、通り過ぎていったものであろう。地蔵堂のかたわらに、「大山参道交通安全辻地歳祈願之塔」の木標が建つ。

鶴見区文化協会「鶴翔」より

鶴見歴史の会/大熊司

このページへのお問合せ

ページID:828-694-373