ここから本文です。

第11回:菅沢町小史(その1)

最終更新日 2024年7月9日

菅沢町の誕生

土地の生い立ち

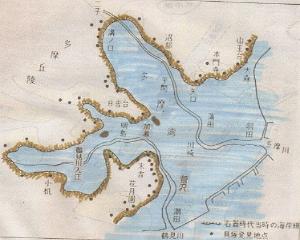

今から5000~6000年前、縄文時代前期といわれた頃、近くの寺尾や末吉の丘陵には、いわゆる縄文人が野山に獣を追い、木の実を拾い、海岸で貝や魚を捕るという、石器時代の生活を営んでいた。そのころわが町菅沢はどうであったかというと、5メートルから10メートル位の深さの海の底でタイやスズキ、イワシの群が泳ぎ回っていたのである。

このころ世界的に気温が上がり、海水面が上昇して、海岸線は今よりずっと陸地寄りで、鶴見川流域では緑区川和町あたりまでが海で、「古小机湾」とか「鶴見川入江」と呼ばれ、綱島は文字通り島で海の中にポツンと孤立していた。

多摩川の流域も溝の口あたりまでが海で「古多摩湾(こたまわん)」と呼ばれ、加瀬の山(現在の川崎市幸区北加瀬、夢見が崎公園付近)は綱島同様島であった(このような現象を近年考古学、地質学では縄文海進(じょうもんかいしん)と呼ぶようになった)。

したがって縄文時代、菅沢は海であったので人は住めず、縄文時代の菅沢の歴史はないのはいうまでもない。この縄文海進の現象も5000年前頃を境に変化し、逆に海岸線は徐々に後退していった。

(図1)

縄文時代前期(5000~6000年前)の海岸線

一方鶴見川流域の「鶴見川入江」、多摩川の流域の「古多摩湾」(現在の鶴見・川崎市街区平地の大部分)は、川の上から運ばれてきた砂れきや泥が堆積して、三角州平野をつくり、今まで海であったところが徐々に陸地化して、古墳時代(約1500年前)には、ほぼ現在の海岸線に近いものになったと言われている(これを地質学では沖積地、沖積作用という)。陸地化したと言っても、やや高いところ(微高地)あり、池、沼、湿地ありという状態で、鶴見川も多摩川も自由自在に蛇行し、現在の姿とは大分異なっていた。

このように鶴見、川崎の平地は多摩川、鶴見川の流れによって、砂れきや泥が運ばれ、堆積して出来たわけであるが、実際には多摩川の方が川の流れの力が圧倒的に強く、私たちの町、菅沢および近辺の町は多摩川の力によって出来たといっても過言ではなく、母なる川は鶴見川と言うよりは多摩川ということになる。

このように沖積地が出来つつある一時期、末吉、江ケ崎、矢向、南河原、小向、古市場(現在の川崎市幸区)等を結ぶ地域が入江や潟になっていた(すなわち海岸線であった)と言われている。

(図2)

東京湾沿岸の浮州列

この潟(海岸)の全面に東京湾の沿岸を流れている海底の砂が波のために積み上げられて浮州をつくり、それが年々広がって堅州、島となり、川崎の砂子、大島、渡田、小田(いずれも現在の川崎市川崎区)などの地名はその地形の成り立ちを示していると言われている。

『川崎誌考』の著者、山田蔵太郎氏は、大正11年5月から、これら浮州から島になったとされる堀の内、小土呂(ことろ)、八丁畷(はっちょうなわて)、久根崎(くねざき)、渡田、大島、中島、姨ヶ森(うばがもり)、小田、市場(原著では浅野水道水源地となっている)を調べ、「貝塚」があることをつきとめ、末期の弥生式土器、祝部土器の破片を収集、これらの島に先史(古墳時代)から人が住み、7~8世紀には漁業を主とした集落が開けていたことを確認し、発表した。

これらの島々は、沖積地が海面すれすれに発達したところに、海流と波の作用で出来た砂州であり、標高はせいぜい数メートルであったと思われ、台風や高潮の時のことを考えると、最初定住は無理で、漁業のステーションとして利用し、丸木舟で潟をこえて、近くの丘陵・台地の人たちと食料を交換して暮らしていたと言われている。広い砂浜と多摩川、鶴見川の水と海水が入り交じる絶好の漁場で、貝や魚などの海産物に恵まれたであろうことは容易に想像される。

これらの人たちは次第に定住し、生活を営む場所となり、ごみ捨て場が前記の貝塚である。

菅沢の誕生

前記の『川崎誌考』には堀の内、小土呂、八丁畷、久根崎、渡田、大島、中島、姨ヶ森、小田、市場、矢向などで貝塚を発見し、土器の破片を採集したと記されているが、菅沢や潮田を調べたとは書いてなく、事実調査しなかったのであろうと思われる。また、同著者の浮州・島々の様子を描いた「多摩川沖積層想見図」にも菅沢、潮田は描かれていない。では、菅沢および潮田はこれらの地域と同列に考えて良いのかということであるが、結論から言えば、同時もしくはやや遅れて菅沢および潮田の土地は誕生した可能性があると思われる。

その根拠(1)として建設省(現・国土交通省)および神奈川県が昭和35~42年にわたり、調査発表した「東京湾周辺地帯地盤図」によると、菅沢も埋立、地盛りなどを行う前の自然の地質は、小田、渡田、大島などと同じ砂州であり、島状の地盤、地形であったことが記されている。

その根拠(2)として菅沢という地名について考察すると、古い地名で多いとされる「土地の成り立ち、地形を表したもの」が当てはまると思われ、「菅沢村は菅、州のところを意味し、沢は窪地、低地を表す」(『鶴見の歴史と人々のくらし』より)、「菅沢とは「鶴見川沿いの沢でカヤツリグサ科の多年草、菅の生えているところ」を意味する」(『横浜の町名』より)など、島状の砂州で土地は低く、周りは沼や川跡の荒れ地で、地名の元となった菅や葦、蒲などに覆われていた様子が想像される。これらのことから、菅沢の地名は非常に古く、土地の成り立ち、地形を表しているものと思われる。

(図3)

カヤツリグサ科「菅」(カワラスゲ)

今まで述べたことを要約すると、菅沢は縄文時代は海の底であったが、その後多摩川および鶴見川が上流から土砂を運び、海面も後退していって、陸地化していった。その段階で菅沢よりも上流の方が海岸線になっていたころ、海流と波の作用で浮州・島ができ、それが小田や渡田、大島、砂子などの土地となった。

菅沢もこれらの地域と同時化やや遅れて、砂州・島となり、古墳時代にはほぼ現状に近い形になったのではないかと推測される。菅沢という地名はこのころの状態を表す、非常に古いものと考えられ、7~8世紀頃には人が住み着いた可能性がある。しかし残念ながら、これらを証拠立てる物(土器等)は今まで菅沢で発見されたという事実はなく、近隣の地区の状態から推察して、あくまで「可能性がある」としか言えない。

『川崎誌考』の著者、山田蔵太郎氏は地質学も考究して小田、渡田、大島等の浮州列説を展開し、貝塚を発見して発表したことは非常に大きな功績であるが、あくまでも川崎の歴史に焦点を当てたものであり、小田、市場、矢向に隣接した地区(菅沢、潮田など)の調査を行わなかったとしても何等不自然ではない。現に同著書に「さらに調査の歩を進めたならばこれ以外にも尚発見し得べきは、今日までの経験に徹して疑わざるところである」と記している。

参考文献

川崎誌考/山田蔵太郎・著

鶴見の歴史と人々のくらし/鶴見の歴史と人々のくらし刊行委員会

横浜の町名/横浜市市民局

文責:鶴見歴史の会・岩澤清次郎

このページへのお問合せ

ページID:960-372-735