- 横浜市トップページ

- 都筑区トップページ

- くらし・手続き

- 市民協働・学び

- 協働・支援

- 市民活動への支援

- 都筑区民活動センター

- 地域情報(広報紙、市民団体・ボランティア情報)

- 市民ライターによる都筑区の市民活動紹介「自然生態園」

ここから本文です。

市民ライターによる都筑区の市民活動紹介「自然生態園」

市民ライター養成講座の受講生による身近な市民活動をご紹介します!

最終更新日 2022年11月8日

「自然生態園がみんなのふるさとであり続けるために、幅広い世代の人々の力を得たい」

都筑区中部に位置する小さな自然公園である茅ヶ崎公園自然生態園は、今年開園20年目。NPO法人茅ヶ崎公園自然生態園の菊池光昭さんに園の歩みを伺った。

取材・写真・文=市民ライター 高橋三千代

取材協力:NPO法人茅ヶ崎公園自然生態園 管理運営委員会 理事・調査スタッフ 菊池光昭さん

豊かな自然に恵まれた自然生態園。子どもから大人まで四季折々の自然を感じ、学べ、楽しさを味わえる体験施設

豊かな自然に恵まれた自然生態園。子どもから大人まで四季折々の自然を感じ、学べ、楽しさを味わえる体験施設

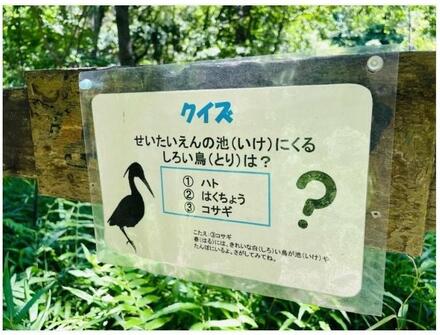

生態園にあるクイズを解きながら、動植物に詳しくなる

生態園にあるクイズを解きながら、動植物に詳しくなる

生活圏内にある生態園が、植物調査のバックボーン

「子どもの課外授業で生態園へ同行したのがきっかけで、生態園の植生に関心が深まりました」と話し始める菊池光昭さん。

休日に生態園へ足繁く通い詰めるうちに、職員の方からまだ園には植物リストがないことを聞き、調査を始めた。

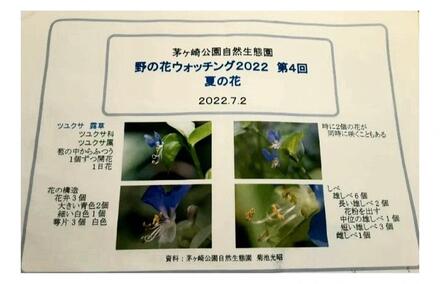

2004年から生態園スタッフとなり、園内に咲く季節の花の観察会『野の花ウォッチング』の解説を務める。

「自然環境の保全には、知見や知識を持ったうえでの最善な作業が必要です。まずは様々な体験イベントを通して、幅広い世代に自然に触れて欲しいです」と菊池さん

「自然環境の保全には、知見や知識を持ったうえでの最善な作業が必要です。まずは様々な体験イベントを通して、幅広い世代に自然に触れて欲しいです」と菊池さん

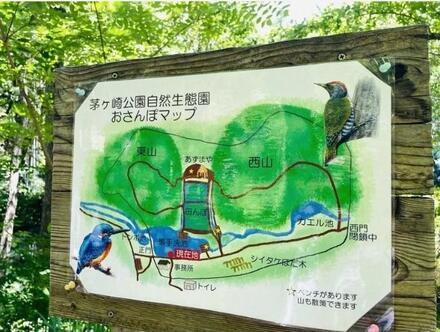

茅ヶ崎公園自然生態園おさんぽマップ。早朝から一眼レフを持った方の姿がちらほら

茅ヶ崎公園自然生態園おさんぽマップ。早朝から一眼レフを持った方の姿がちらほら

その際の手引きとなる資料集の植物も、やはり菊池さんが撮影した。

花々の愛らしさやみずみずしさが光る参加者必携の花図鑑だ。

「資料集がない観察会もあるなか、参加者にはたいへん好評です。定員はありますが中学生から大人まで参加できます」

地味な花をつける身近な植物でも、菊池さんの解説を聴くとそれぞれの形状やしくみに驚かされる。

なんでも当時小学生で参加していた男の子が成人し、観察会に今でも通っているとのこと。

「毎回大きなリアクションで解説を聴いてくれて感激しました(笑)」と菊池さん。

菊池さん手作りの「野の花ウォッチング」資料集。美しい写真に引き込まれる

菊池さん手作りの「野の花ウォッチング」資料集。美しい写真に引き込まれる

「野の花ウォッチング」でネムノキを解説する菊池さん。生態園をウキウキウォッチング♪

「野の花ウォッチング」でネムノキを解説する菊池さん。生態園をウキウキウォッチング♪

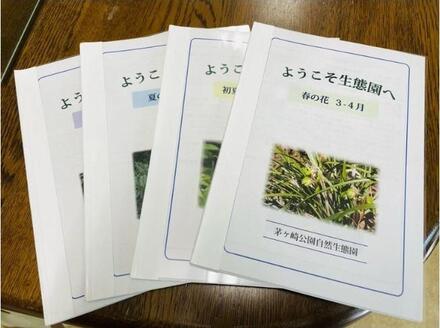

植物好きな人々が尽力した冊子『ようこそ生態園へ』の発刊

菊池さんの植物調査から5~6年経過した頃、生態園の植物を愛するアマチュアのボランティア『植物グループ』が発足する。

菊池さんを中心とした40歳代から70歳代で構成されたメンバーは

生態園の植生を知り保全活動の基礎とするためにさらなる調査や観察を重ねた。

やがて『植物グループ』を通して学んだことや植物の面白さをまとめた冊子

『ようこそ生態園へ 春の花3‐4月』を2012年発行する。

「APG分類という近年の遺伝子解析を用いた植物の分類体系も記載し、誤りのないように気配りしました」と

振り返る菊池さん。本冊子は主に都筑区役所、区内の小学校・図書館等の公共機関で閲覧できる。

現在、四季に合わせた野の花を集めた全4巻が生態園でも販売中。

その写真の美しさ、イラストの細やかさ、解説文の丁寧さで時間を忘れてページを繰るほどだ。

『ようこそ生態園へ』全4巻。イラストや写真で花や葉のつくりが展開され、植物の細部の説明や名前の由来などの記載もある

メハジキ「目弾き」シソ科メハジキ属

見頃8月末‐9月末

ヤマホトトギス「山杜鵑草」ユリ科ホトトギス属

見頃9月中旬‐末

シロバナサクラタデ「白花桜蓼」タデ科イヌタデ属

見頃9月末‐10月

タイアザミ「大薊」キク科アザミ属

見頃9月中旬‐11月

撮影・自然生態園 菊池光昭理事

喜びや哀しさを植物と共有した20年間

港北ニュータウンからほど近い里山を有する生態園を保全するためには

園内へのペット伴連れや自転車の乗り入れの規制などマナーを守っての入園が求められる。

しかし、哀しいかな植物達の自然な生育にも歯止めを効かせねばならない。

「笹刈りなどの草刈りは、自然の繁殖に逆らう人間のエゴかもしれません」と重い口を開く菊池さん。

横浜では希少な植物が生態園の中にも発生が認められ

草刈りも刈っていい植物と守るべき植物を区別して行う必要があるという。

植物を守る知識も学べる「里山保全ボランティア」「草刈りボランティア」

そしてボランティアの方々やスタッフの丁寧な作業の成果として、予期せぬ植物が新たに出現し開花することもあるとのこと。

「開園20年目となり観察者がそう多くなくても、生態園に興味を持った幅広い世代の方々が来てくれれば」と

管理者ならではの横顔をのぞかせた。

人気の『米作り』や『ザリガニマスター』など多世代が楽しめるイベントを体験した人々に生態園の力になって欲しい

生態園に人気の二大催しがある。『昔ながらの米作り』は主に6月の田植えや9月のかかし作り

10月の稲刈そして11月の脱穀や3月の堆肥入れまで一年を通して体験ができる小学生から大人まで楽しめる催しだ。

「昔ながらの米作り体験」が行われる田んぼ。苗床づくりから、田起こし、しろかき、田植え、田の草とり、かかし作り、稲刈り、脱穀、推肥入れ等、年間を通じてお米作りが体験できる

もうひとつの『ザリガニマスター』は、捕獲したアメリカザリガニを生態園に持ってきてもらい

その捕獲数に応じて級や段を設定するというもの。現在7段に手が届いた小学生もいるとのこと。

アメリカザリガニは生態系に悪影響を与える外来種であるため、子どもたち中心に楽しんで駆除をしてもらい

その生命を終えた後は生態園の動物のエサや田んぼの肥料にするサステナブルな催しだ。

これらの催しが近隣住民に根付いて、親子二代で生態園に訪れる方も増えてきている。

持ってきてもらう途中で生命を終えたザリガニは手厚く葬られる

持ってきてもらう途中で生命を終えたザリガニは手厚く葬られる

めざせ!ザリガニマスター!外来種アメリカザリガニの捕獲数に応じて級や段のカードがもらえる

めざせ!ザリガニマスター!外来種アメリカザリガニの捕獲数に応じて級や段のカードがもらえる

「私達スタッフの力になってくれる人材がすぐそばにいるのかもしれません。

時を経て来てくれる子どもたちのためにも、安心安全な環境作りは地道に続きます」

マスクをしばし外して語る菊池さんに、コロナ禍にあってもぶれない生態園への"愛"を感じた。

【Information】

NPO法人茅ヶ崎公園自然生態園管理運営委員会

TEL・FAX:045-945-0816

E-mail:seitaien@ybb.net.jp

https://www.seitaien.com/(外部サイト)

野の花ウォッチングの様子が放送されました!(出典:iTSCOM)

このページへのお問合せ

ページID:533-196-914