ここから本文です。

C-023:緑十日市場住宅団地地区

都市計画決定:平成7年1月25日/都市計画変更:平成28年7月5日

最終更新日 2022年12月12日

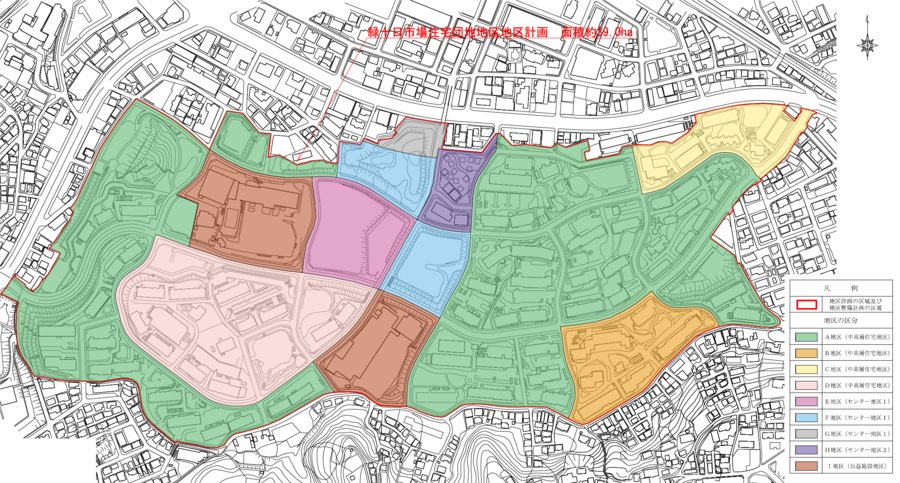

計画図(地区の区分)

計画図(地区の区分)

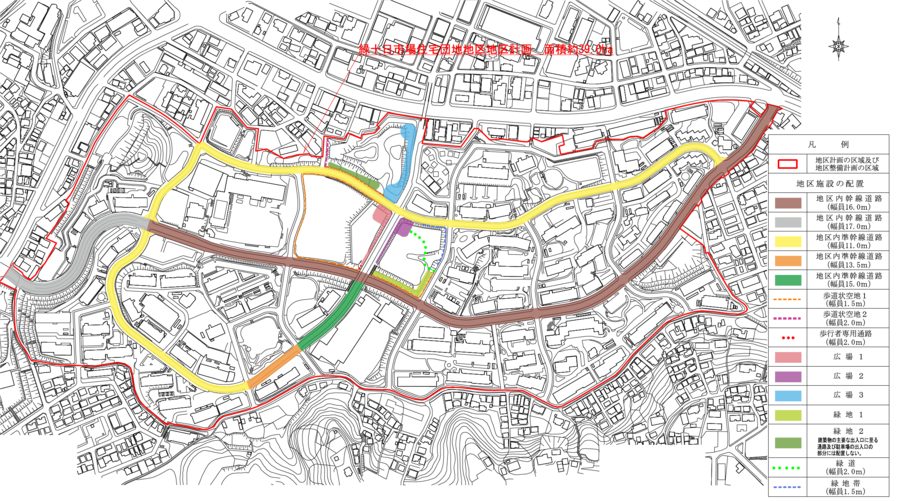

計画図(地区施設の配置)

計画図(地区施設の配置)

| 名称 | 緑十日市場住宅団地地区地区計画 | |

|---|---|---|

| 位 置 | 横浜市緑区霧が丘一丁目及び十日市場町地内 | |

| 面 積 | 約39.0ha | |

| 区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 |

地区計画の目標 | 本地区は、JR横浜線十日市場駅の南約300mに位置し、市営住宅団地と都市再生機構住宅を中心とした住宅地である。 平成5年から平成18年にかけて、計画的及び効率的土地利用と良好な住環境の形成、周辺地区の住環境に配慮した調和のとれた街並みの形成を目標とした市営住宅地の建替えを行い、生活の軸となる道路や公園等とあわせた市営住宅と都市再生機構住宅の複合的な整備により、多様な人々の住む活力ある地域社会の形成を図った。中高層住宅や公益施設を整備したが、地区の中央のセンター地区は遊休地となった状態で建替え事業が終了した。その後、本地区とその周辺を横浜市環境未来都市計画における持続可能な住宅地モデルプロジェクトのモデル地区に指定し、センター地区の遊休地を活用することで、「超高齢化や環境に配慮した持続可能な住宅地」の実現を目指している。 本地区は、横浜市都市計画マスタープラン全体構想の土地利用の方針において「郊外部・北部方面」に位置付けられており、「計画的に面整備されてきた市街地では、これまで整備されてきた都市基盤を生かしつつ、活力ある駅周辺形成に向けた土地利用の誘導、良好な住環境の維持等の取組を進めます。」としている。 横浜市都市計画マスタープラン緑区プランの十日市場駅周辺のまちづくりの方針では、「十日市場ヒルタウンセンター地区において土地の高度利用を図り、周辺の大規模な住宅団地等を含めて超高齢化や環境に配慮した住宅地の整備を推進します。多世代が住める住宅や再生可能エネルギー等を導入した環境配慮型の住宅、また、地域住民が集う場の整備などを検討します。さらに周辺の医療・福祉等との連携も視野に入れ、持続可能な住宅地の構築を目指します。」としている。また、緑と水のネットワーク方針では、「良好な環境の緑と水が連なり、生物多様性が保全されるとともに、その豊かな自然を楽しめるまち」を目標像としている。 本地区計画は、周辺地区の住環境に配慮した調和のとれた良好な街並みを整備し、多様な人々が住み続け、超高齢化や環境に配慮した持続可能な住宅地の形成を目標とする。 |

| 土地利用の方針 | 1 地区全体を、中高層住宅地区(A、B、C、D地区)、センター地区1(E、F、G地区)、センター地区2(H地区)、公益施設地区(I地区)の9地区に区分し、それぞれ以下の方針により土地利用を誘導する。 (1) 中高層住宅地区(A、B、C、D地区) 中高層住宅の立地を図るとともに,山下長津田線に面する部分については、生活利便施設等の立地誘導を図る。 (2) センター地区1(E、F、G地区) ア 多世代が住む住宅や環境配慮型住宅等、多様な住宅を有する中高層住宅を主体とした良好な住宅地を形成する。 イ 周辺の医療・福祉等と連携した高齢者支援施設、子育て支援施設及び日常生活を支える店舗等の生活利便施設等の立地誘導を図る。 ウ 地域住民が集う場として広場及びコミュニティスペース等を整備する。 エ 敷地内に通り抜け通路等を整備することにより歩行者ネットワークの充実を図る。 オ 十日市場駅と新治市民の森を結ぶ緑と水の回廊の形成に寄与する緑豊かで潤いのある歩行者空間等を整備する。 (3) センター地区2(H地区) 再生可能エネルギー等を導入した環境配慮型住宅を主体とした良好な住宅地を形成する。 (4) 公益施設地区(I地区) 小学校、中学校等の土地利用を図る。 2 公園を5箇所配置する。 |

|

| 地区施設の整備の方針 | 地区の中央を東西に貫く地区内幹線道路とその他の準幹線道路を配置し、地区内幹線道路には植樹帯を設置する。 さらに、道路は景観への配慮として無電柱化を図る。 センター地区1は、センター地区中央の南北に通る道路に沿って地域住民が集う広場を配置し、にぎわいを形成する。 安全で緑豊かな歩行者空間を確保するため、歩道状空地、歩行者専用通路、緑地、緑道及び緑地帯を配置する。 |

|

| 建築物等の整備の方針 | 各地区の特性に応じて良好な環境を形成するとともに、周辺環境への影響に十分配慮し、地区全体で調和のとれた街並みの形成を図るため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度及び垣又はさくの構造の制限について定める。 1 中高層住宅地区(A、B、C、D地区)及び公益施設地区(I地区) 建築物の整備にあたっては、中高層住宅を適切に配置し、周辺環境と調和した良好な住環境の形成を図る。また、オープンスペースを確保し、垣又はさくは原則として設けないものとする。 2 センター地区1(E、F、G地区) 再生可能エネルギー等を導入した環境配慮型住宅等の整備や、エネルギーマネジメントの導入により、環境に配慮した持続可能な住宅地の形成を図る。 (1) E地区は、周辺の環境に配慮しつつ、高度利用を図り、良好な中高層住宅地を形成する。 (2) F地区、G地区は、周辺の環境に配慮しつつ、中高層住宅を中心とした良好な住宅地を形成する。 3 センター地区2(H地区) 周辺地区の街並みに配慮し、良好な住宅地を形成する。 |

|

| 緑化の方針 | 緑豊かで快適な居住環境や魅力的な都市景観を形成するため、積極的な緑化を推進する。 建築物と緑の調和を図る。また、多様な緑化により、歩行者空間、広場など、居住者や地域住民の身近な部分に、親しみやすく、憩いの場となる空間の形成を図る。 視認性、公開性に配慮したまとまりのある緑豊かな空間の形成を図る。 センター地区1は、緑を楽しむ緑道等の歩行者空間や地域住民等が活動・交流する空間となる広場に、シンボルとなる季節を感じる樹木等を植栽する。また、良好な生物生息空間である新治市民の森方面へと連続する緑と水の回廊を形成する緑豊かな空間を創出するとともに、斜面を緑で彩ることにより街並みに自然が感じられる潤いのある空間を創出する。 |

|

| 地区整備計画 | ||

|---|---|---|

| 地区施設の配置及び規模 | 地区内幹線道路 | 幅員:16.0m 延長:約1,110m 幅員:17.0m 延長:約 280m |

| 地区内準幹線道路 | 幅員:11.0m 延長:約 1,410m 幅員:13.5m 延長:約 100m 幅員:15.0m 延長:約 134m |

|

| 歩道状空地1 | 幅員:1.5m 延長:約 500m | |

| 歩道状空地2 | 幅員:2.0m 延長:約 40m | |

| 歩行者専用通路 | 幅員:2.0m 延長:約 10m | |

| 広場1 | 面積:約 790㎡ | |

| 広場2 | 面積:約 800㎡ | |

| 広場3 | 面積:約 2,500㎡ | |

| 緑地1 | 面積:約 1,120㎡ | |

| 緑地2 | 面積:約 580㎡ | |

| 緑道 | 幅員:2.0m 延長:約 60m | |

| 緑地帯 | 幅員:1.5m 延長:約 60m | |

| 建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |

地区の区分 | 名称 | 中高層住宅地区 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 細分 | A地区 | B地区 | C地区 | D地区 | ||

| 面積 | 約20.3ha | 約2.2ha | 約1.7ha | 約5.6ha | ||

| 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 共同住宅 2 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の4に規定する公益上必要なもの 3 前2号の建築物に附属するもの |

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 共同住宅 2 診療所 3 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの 4 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの 5 事務所 6 前各号の建築物に附属するもの |

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 共同住宅 2 診療所 3 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第 130条の4に規定する公益上必要なもの 4 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの 5 前各号の建築物に附属するもの |

|||

| 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は,住戸数に55㎡を乗じた面積以上とする。 | 建築物の敷地面積は,住戸数に40㎡を乗じた面積以上とする。 | ||||

| 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、3m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの 3 ごみ集積場で、軒の高さが4m以下であるもの |

|||||

| 建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは、31mを超えてはならない。 | 1 建築物の高さは、45mを超えてはならない。 | ||||

| 2 建築物の各部分から真北方向にある地区計画の区域の境界線の北側が第一種中高層住居専用地域である場合にあっては、建築物の各部分の高さは当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。 3 前号に該当しない場合にあっては、建築物の各部分の高さは当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.55を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。 |

||||||

| 建築物等の形態意匠の制限 | 1 建築物の外壁の色彩及び意匠は、街並みに落ち着きを与え、美観、風致等を配慮したものとする。 2 建築物の屋根は、勾配屋根を原則とし、景観に配慮したものとする。 3 広告物及び看板の色彩及び形状は、街並みの景観に配慮したものとする。 |

|||||

| 垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくの設置は、管理上必要最小限の範囲とし、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるもので美観を損ねるおそれがないものとする。 | |||||

| 建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |

地区の区分 | 名称 | センター地区1 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 細分 | E地区 | F地区 | G地区 | ||

| 面積 | 約1.8ha | 約2.1ha | 約0.4ha | ||

| 建築物の用途の制限 | ― | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの 3 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4 学校、図書館その他これらに類するもの 5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 6 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 7 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。) 8 診療所 9 病院 10 巡査派出所、公衆電話所、その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの 11 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 12 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に規定するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 13 公益上必要な建築物で令第130条の5の4に規定するもの 14 ホテル又は旅館でその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 15 事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 16 前各号の建築物に附属するもの |

|||

| 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、150㎡以上とする。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 | ||||

| 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、3m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの 2 物置その他これに類する用途に供し、 軒の高さが2.3m以下であるもの 3 ごみ集積場で、軒の高さが4m以下であるもの |

||||

| 建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは15mを超えてはならない。ただし、建築物の敷地面積が2,000㎡以上である場合は、45m以下とすることができる。 | 1 建築物の高さは15mを超えてはならない。ただし、建築物の敷地面積が2,000㎡以上である場合は、31m以下とすることができる。 | |||

| 2 建築物の各部分から真北方向にある地区計画の区域の境界線の北側が第一種中高層住居専用地域である場合にあっては、建築物の各部分の高さは当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。 3 前号に該当しない場合にあっては、建築物の各部分の高さは当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.55を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。 |

|||||

| 建築物等の形態意匠の制限 | 1 建築物の形態意匠は、周辺環境を考慮し、区域全体として調和のとれたものとするため、次に掲げる事項に適合するものとすること。 (1) 高さが15mを超える建築物の部分の色彩は、マンセル表色系で明度4以上かつ彩度5以下を基調とすること。 (2) 高さが15mを超える建築物の部分は、当該部分の鉛直面に投影した水平方向の長さを70m以下とすること。 (3) 高さが15mを超える建築物の外壁の色彩及び意匠は、柱等のデザインや色彩等によって壁面を分節する形態意匠とすること。 2 建築物の屋根は、勾配屋根とする等、地区内の街並みと調和のとれたものとすること。 3 建築物に設置する屋外広告物(自己の名称、店名若しくは商標、自己の事業若しくは営業の内容で独立文字・マーク等の組み合わせのもの又は管理上必要な事項を表現するものを除く。)は、高さが15mを超える部分には設けないこと。 |

||||

| 建築物の緑化率の最低限度 | 100分の25 | 建築物の敷地面積が200㎡未満である場合にあっては100分の20、200㎡以上である場合にあっては100分の25 | |||

| 垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくの設置は、管理上必要最小限の範囲とし、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるもので美観を損ねるおそれがないものとする。 | ||||

| 建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |

地区の区分 | 名称 | センター地区2 | 公益施設地区 |

|---|---|---|---|---|

| 細分 | H地区 | I 地区 | ||

| 面積 | 約0.8ha | 約4.1ha | ||

| 建築物の用途の制限 | ― | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 学校、図書館その他これらに類するもの 2 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 3 巡査派出所、公衆電話所、その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの 4 公益上必要な建築物で令第130条の5の4に規定するもの 5 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 6 前各号の建築物に附属するもの |

||

| 壁面の位置の制限 | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、3m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの 2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの 3 ごみ集積場で、軒の高さが4m以下であるもの |

||

| 建築物の高さの最高限度 | ― | 1 建築物の高さは、20mを超えてはならない。 2 建築物の各部分から真北方向にある地区計画の区域の境界線の北側が第一種中高層住居専用地域である場合にあっては、建築物の各部分の高さは当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。 3 前号に該当しない場合にあっては、建築物の各部分の高さは当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.55を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。 |

||

| 建築物等の形態意匠の制限 | 1 建築物の外壁の色彩及び形態意匠は、街並みに落ち着きを与え、周辺の街並みと調和したものとする。 2 広告物及び看板の色彩及び形状は、街並みの景観に配慮したものとする。 |

1 建築物の外壁の色彩及び意匠は、街並みに落ち着きを与え、美観、風致等を配慮したものとする。 2 建築物の屋根は、勾配屋根を原則とし、景観に配慮したものとする。 3 広告物及び看板の色彩及び形状は、街並みの景観に配慮したものとする。 |

||

| 垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくの設置は、管理上必要最小限の範囲とし、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるもので美観を損ねるおそれがないものとする。 | |||

◆当地区の建築物等の形態又は意匠の制限は地区計画条例に定められているため、届出に加えて 形態意匠の認定に関する手続きが必要となります。

◆当地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に 緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

ページID:428-316-263