ここから本文です。

横浜の生物多様性

最終更新日 2023年3月1日

横浜の生物多様性

横浜市は370万人を超す(平成30年12月1日現在)人口を有する大都市ながら、郊外部を中心に、市民の身近な場所にまとまりのある樹林地や農地が分布しており、海や河川、起伏に富んだ地形から、多様な自然環境が残されていることが特徴です。しかし、市域の緑被率は減少傾向にあり、平成21年時点で30%を切っています。

横浜市における生物多様性の危機の背景・課題としては以下の点が挙げられます。

- 開発に伴う土地利用の改変などによる生息・生育場所の喪失・分断化・悪化

- 適切な管理が行き届かないことによる生き物の生息・生育環境の荒廃

- 生物調査データの総合的蓄積の不足

- 生活の利便性の向上による生活様式や意識の変化

- 生物多様性に配慮した取組みの不足

世界的に生物多様性の重要性が注目されるなか、大都市横浜においても、市民の皆様とこれらの背景・課題を共有化し、豊かな横浜らしい生物多様性を後世につなげていく必要があります。

横浜の外来生物

「外来生物(外来種)」とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生き物を言います。ペットとして持ち込まれ野生化したもの、船に付着して運ばれてきたものなど、もともと横浜に生息、生育していなかった生き物が多くみられます。

一部の外来種は、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものとして、防除の対象となっていますが、一度、野外に広がってしまった外来種を根絶させるのは難しく、多大な労力を要します。

横浜らしい生物多様性を後世につなげていくためには、外来種を「入れない」、「捨てない」、「拡げない」が大原則です。

環境科学研究所における生物多様性に関する取組

市内生物相調査

横浜市では、環境科学研究所を中心に、いくつかの生物生息状況調査を行ってきました。特に、市内の川や海については、昭和48年からほぼ3年ごとに、調査を実施しています。結果や報告書等につきましては、環境データのページをご覧ください。

河川域

市内を流れる河川の6水系について魚類、底生動物、水草、付着藻類などの調査を行い、生き物から河川の水環境評価をしています。

昭和48年からほぼ3年ごとに実施しており、平成30年度および令和元年度に15回目の調査を実施しました。

海域

市内の河口・海岸、内湾で魚類、海岸動物、海草・海藻、プランクトンなどの調査を実施し、生き物から海の水環境評価をしています。

平成28,29年度に14回目の調査を行いました。

源流域・池

横浜の主要な河川の源流域とその周辺地域を対象に、源流域の保全再生や環境活動に活用するため、平成16年度から平成20年度まで源流域水環境基礎調査を行いました。

また、平成22年度に市内の池4か所と、教育水田1か所において生物相調査を実施しました。

横浜の源流域環境-概要版-(2009年3月)(PDF:1,272KB)

陸域

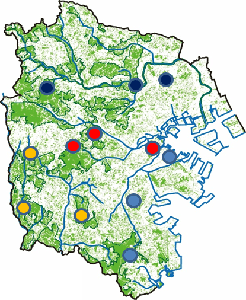

横浜市では、昭和61年度から平成2年度、平成9年度および10年度に横浜市陸域の生物相・生態系調査を実施し、その後は源流域や公園などの限定した地域において調査を行ってきました。

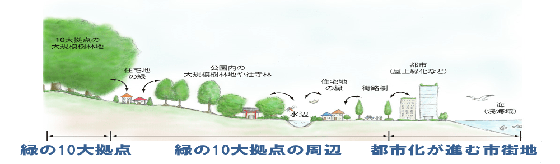

平成24年度から、生物多様性横浜行動計画(bプラン)に基づき、「緑の10大拠点」「緑の10大拠点の周辺」「都市化が進む市街地」において、陸域の生物相調査(植物、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類)を実施しています。

| 流域 | 調査地点 |

|---|---|

| 大岡川流域 | 氷取沢市民の森・久良岐公園・横浜公園・山下公園 |

| 鶴見川流域 | 新治市民の森・新横浜公園・獅子ケ谷市民の森 |

| 帷子川流域 | こども自然公園・陣ケ下渓谷公園・野毛山公園 |

| 境川流域 | 瀬谷貉窪公園・天王森泉公園・舞岡公園 |

小学生による調査

環境科学研究所では、市民に地域の自然や生き物への関心を高めていただくとともに、生物多様性保全に資する基礎データを取得することを目的として、2013年度より横浜市全域で小学生による生き物調査を実施しています。

生物データの蓄積・公開

横浜市では、環境科学研究所以外の部署でも、生物生息状況に関する調査を行っています。それら調査の実施状況や、生物生息情報を蓄積し、データの公開(一部)を行っています。

小冊子等の発行

施策への反映

生物多様性に配慮した施策を行うにあたり、市内の生物生息状況の現状や変化を把握することは非常に重要です。

環境科学研究所では、調査結果の解析や環境・生態系の評価方法の検討などを通して、生物多様性に関する各種計画や指針の策定に寄与しています。

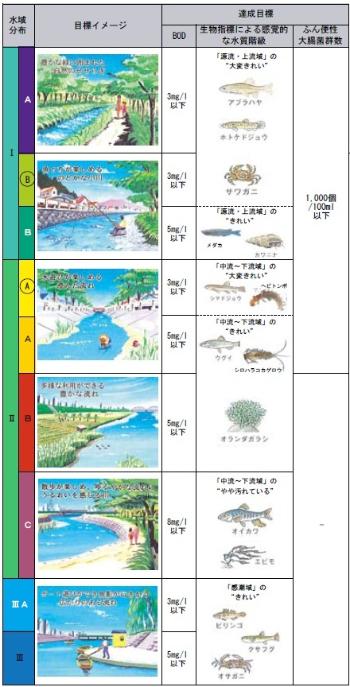

例1 生物指標による水環境の評価

水生生物に関する研究所の蓄積データをもとに指標生物を設定し、水環境の評価を行っています。

- 水域生物指標に関する研究報告

- 河川生物指標改定に関する報告書

例2 公園緑地等の質的評価

生物多様性に配慮した公園緑地づくりに関する技術的要件を整理、新たに開発した生態系健全度簡易評価法などによる身近な自然環境の評価を行い、第2回「みどりの技術フォーラム2008」(2008年5月)に発表しました。

まち・生き物・自然が融合する環境づくりに関する研究(第一報)(環境科学研究所報第31号・2007年3月)

まち・生き物・自然が融合する環境づくりに関する研究(第二報)(環境科学研究所報第32号・2008年3月)

生物多様性に係る計画・指針

このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部環境科学研究所

電話:045-453-2550

電話:045-453-2550

ファクス:045-453-2560

メールアドレス:mk-kanken@city.yokohama.lg.jp

ページID:354-346-751