- 横浜市トップページ

- 子育て・教育

- 親子の健康・福祉

- ひとり親家庭への支援

- 【終了しました】令和4年度 横浜市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の給付制度について

ここから本文です。

【終了しました】令和4年度 横浜市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の給付制度について

子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、新型コロナウィルスの影響が長期化する中で食費等の物価高騰に直面し、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、特別給付金を支給します。

最終更新日 2023年4月1日

支給対象者

市内在住のひとり親世帯のうち、児童扶養手当の受給資格者であって、以下の①から③に該当する方

①児童扶養手当受給者

令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方

②公的年金給付等受給者

公的年金等の受給により児童扶養手当の支給を受けておらず、令和2年の収入が別に定める本給付金の支給に係る基準額以内の方

②-1 児童扶養手当の認定を受けており、令和4年4月分の受給資格があるが、公的年金等の受給により手当の支給が全額停止されている状態

②-2 児童扶養手当の申請を行っていないが、仮に認定となった場合には、公的年金等の受給を理由に手当の支給が全額停止されてしまう状態

③家計急変者

これまで児童扶養手当の所得制限限度額を上回っていた方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が減少し、急変後1年間の収入見込額が別に定める本給付金の支給に係る基準額以内になる方

③-1 児童扶養手当の認定を受けているが、所得制限限度額を超過しているため手当の支給が全額停止されている方

③-2 児童扶養手当の申請を行っていないが、児童扶養手当の所得制限限度額を超過していて、仮に認定となった場合には、手当の支給が全額停止される見込みの方

または①児童扶養手当受給者と②公的年金受給者と同様の事情にあると認められる方

※令和4年4月以降の児童扶養手当の受給資格者となった方(5月分以降の受給資格者)についても給付対象となる場合があります。

令和4年5月分以降の児童扶養手当の受給資格者(全部支給停止を含む)の方でも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が本給付金の支給制限限度額未満の方については、支給対象となる場合がございます。

既に児童扶養手当の認定を受けている方、また、これから児童扶養手当の申請をされる方は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の申請についてもご検討ください。

※令和4年5月分以降の児童扶養手当の認定を受けている方は、申請書や収入申立書に加えて、受給に係る申立書(令和4年4月以降に認定を受けた児童扶養手当受給者用)をご提出ください。

ご不明な点はコールセンターまでお問合せください。

支給額

支給要件を満たすひとり親等へ支給します。

児童一人当たり一律5万円

支給日

原則、申請を受け付けたものから順次処理し、毎月月末に支給を行います。

※①の方は、申請不要です。6月29日(水曜日)に、児童扶養手当の受給口座に振り込みました。(6月22日通知発送済み)

※「ひとり親世帯」給付金の振込依頼人名(通帳記載):「ヨコハマシキユウフコソダテ」

その他の手続き

(1)給付金の振り込み口座の変更

児童扶養手当において登録している銀行口座に振り込みができない方のみ、口座変更を届け出ていただきます。申請者の事情による任意の口座変更は承っていません。口座変更をご希望される方は別途、コールセンターまでご連絡ください。

(2)給付金を現金で受け取りたい方

銀行口座をお持ちでない方、やむを得ない理由により銀行口座が利用できない(横浜市から振り込みができない)方のみ現金での受け取りを申し出てください。現金受取をご希望される方は別途、コールセンターまでご連絡ください。

申請手続きについて

1.申請が不要な方

①の児童扶養手当受給者:令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方は、申請不要です。

6月29日(水曜日)に、児童扶養手当の受給口座に振り込みました。(6月22日通知発送済み)

2.申請が必要な方

②公的年金給付等受給者、③家計急変者に該当する方は、申請が必要です。

申請の受付は7月1日(金曜日)からになります。

※「令和3年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を申請した方には、令和4年7月上旬から順次申請書等と返信用封筒(切手不要)を同封したご案内をお送りします。

申請の際には、申請書の他必要書類を添付の上、以下の提出先まで郵送してください。

※申請書等はこちら

申請書の提出先

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による申請にご協力をお願いします

〒231-8771

横浜市こども青少年局こども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)担当 宛

※住所の記載は不要です。

※申請は郵送のみで承っています。区役所の窓口では受け取ることができませんので、ご注意ください。

申請期間

令和4年7月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)《必着》

※消印有効ではなく締切日までの必着となります。

注意事項

※申請締切日までに申請がなされない場合、又は口座相違などで、本市から確認を行っても指定口座に令和5年3月31日(金曜日)までに振り込みができない場合には、支給できませんので予めご了承ください。

※給付金を支給後、遡って児童扶養手当の受給資格を喪失した、児童扶養手当の支給が全部支給停止になったなどが確認できた場合には、給付金をご返金いただきますので、予めご了承ください。

【お問合せ先】横浜市こども青少年局こども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金担当

受付時間:午前9時から午後5時(月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く))

電話番号:045-663-5758

ファクス:045-641-8412

_____________________________________________________________

給付を受けるための要件

要件①給付金に係る児童扶養手当の受給資格について

給付金の支給には、児童扶養手当の受給資格を有していることが必要です。

※以下に示す支給要件は、給付金の支給に関するもので、児童扶養手当等の支給決定に影響を及ぼすものではありません。児童扶養手当の支給に係る申請又は各届出に係る書類は改めて提出し、審査を受けてください。

支給対象児童(以下のいずれかに該当する18歳になった日以後、最初の3月31日までの児童〔政令に定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満〕)を監護している父母、または養育者※

※養育者・・・父母に代わって児童を養育する者

支給対象とはならない児童

・日本国内に住所を有していない児童

・児童が児童福祉施設等に入所、または里親に委託されている場合

| 対象児童 |

|---|

| 1 父母が婚姻を解消した児童 |

| 2 父母が婚姻(事実婚)を解消した児童 |

| 3 父または母が死亡した児童 |

| 4 父または母が障害の状態にある児童 |

| 5 父または母の生死が明らかでない児童 |

| 6 父または母が引き続き1年以上遺棄※している児童 |

| 7 父または母がDV被害に関する保護命令を受けた児童 |

| 8 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 |

| 9 母が婚姻によらないで懐胎した児童 |

1 父母が婚姻を解消した児童

父母が離婚届を提出し、民法上の婚姻(法律婚)を解消した場合に該当します。

・確認方法:申請者の申立書に加え、申請者の戸籍抄本等により離婚の事実を確認します。

→申請書等とは別に「婚姻(法律婚)解消の申立書」の提出が必要です。

〔注意事項〕

*法律婚を事実上解消しているが、離婚届を提出していない場合は、戸籍上の婚姻関係にある限り婚姻を解消したことにはなりません。

*離婚届を提出していても、事実上婚姻と同様な関係が継続しているときは、婚姻を解消したことになりません。

*外国人の方の場合の法律婚の解消は、離婚の受理証明書や母国での証明書等が必要となる場合があります。

2 父母が婚姻(事実婚)を解消した児童

婚姻の届出をしていないが、内縁関係等のように事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚)を解消した場合に該当します。

・確認方法:申請者の申し立てに加え、必要に応じて申請者からの関係書類等により事実関係を確認します。

→申請書等とは別に「婚姻(事実婚)解消の申立書」の提出が必要です。

〔注意事項〕

*事実婚の解消を申し立てても、同居(住民票上の同一住所を含む)している場合には、原則支給要件には該当しません。

3 父または母が死亡した児童

法律上の父(実父・養父)が死亡した場合または、法律上の母(実母・養母)が死亡した場合に該当します。母が児童を懐胎した当時婚姻届を提出していないが、その母と事実上婚姻関係にあった者(事実上の父)が死亡した場合にも該当します。

・確認方法:申請者の申し立てに加え、申請者の戸籍抄本等により死亡の事実を確認します。

→申請書等とは別に「配偶者等との死別に関する申立書」の提出が必要です。

4 父または母が障害の状態にある児童

父または母が政令で定める程度の障害状態にある場合に該当します。

政令で定める程度の障害状態は、以下の通りであり、国民年金法及び厚生年金法による障害等級の1級、身体障害者福祉法による1級及び2級がほぼ相当します。

| 1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |

|---|---|

| 2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |

| 3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |

| 4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |

| 5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |

| 6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |

| 7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |

| 8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |

| 9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの |

10 |

精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの |

| 11 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とのを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの※ |

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

※第11 号の厚生労働大臣が定めるもの

当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して1年6か月を経過しているもの【厚生労働省告示第124 号】

・確認方法:申請者の申し立てに加え、障害をもつ配偶者の障害基礎年金(1級)の受給が確認できる書類(決定通知書など)または必要に応じて診断書などの関係書類等により障害の状態を確認します。

→申請書等とは別に「配偶者等の障害に関する申立書」の提出が必要です。

5 父または母の生死が明らかでない児童

沈没した船舶に乗っていた場合、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇し、その危機が去った後3か月以上生死が明らかでない場合、それ以外の事由により1年以上生死が明らかでないときに場合に該当します。

(特に遠洋漁業の遭難や航空機事故等危難遭遇の場合のほか、格別の事由がある場合に「生死不明」として扱い、単に配偶者が家出し生死不明の場合は、児童の監護権を放棄しているので後述の遺棄として判断します。)

・確認方法:申請者の申し立てに加え、必要に応じて申請者からの関係書類等により事実関係を確認します。

〔注意事項〕

民法においては、特別失踪(危難失踪)の場合にあっては危機が去ってから1年間生死が明らかでないとき、家出などの普通失踪にあっては7年間生死が明らかでないときは失踪宣告ができることとされており、前者は危難が去ったときにさかのぼり、後者は7年の失踪期間が満了した時に死亡したものとみなされます。

そのため、父又は母が失踪宣告により死亡したものとみなされたときは、父又は母が死亡した児童として判断されます。

→申請書等とは別に「配偶者等が生死不明であることの申立書」の提出が必要です。

6 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童

父又は母が同居しないで、監護義務をまったく放棄している状態である場合に該当します。

・確認方法:申請者の申し立てに加え、必要に応じて申請者からの関係書類等により事実関係を確認します。

→申請書等とは別に「配偶者等による遺棄申立書」の提出が必要です。

〔注意事項〕

*出稼ぎ、入院等で特定又は不特定の期間、就労、事業、療養のため別居しているが、目的達成後帰ってくることが予定されている場合は、遺棄に該当しません。

*仕送り、定期的な訪問、児童の安否を気遣う手紙、電話等による連絡等があれば監護していることとなり、子の安否を気遣う連絡があったときには、遺棄には該当しません。

*父又は母の居所が判明している場合でも、父又は母の酒乱、暴力行為、女性(男性)関係、犯罪行為、サラ金借金、ギャンブル狂のため、父又は母の監護意思及び監護能力が客観的に認められず、かつ、申請者に離婚の意思がある場合には遺棄に該当すると判断されます。

*父又は母が家庭不和等で児童を連れて家を出た場合などは、該当しません。

7 父または母が配偶者暴力防止法に基づき保護命令を受けた児童

配偶者暴力防止法第10 条第1項の規定に基づき、裁判所から接近禁止命令又は退去命令が発令されている状態である場合に該当します。

・確認方法:申請者の申し立てに加え、申請者の保護命令決定書など保護命令発令の事実が確認できる書類により判断します。

→申請書等とは別に「配偶者暴力防止法による保護命令申立書」の提出が必要です。

・実際の居住地と住民登録上の住所が異なる場合には、住民票の代わりに公共料金の支払い領収書(住所の表記があるもの)などの横浜市内に居住していることの証明をご提出ください。

〔注意事項〕

*保護命令の有効期限が経過している場合や、配偶者暴力防止法第17 条に基づく保護命令の取消し(本人からの申し立てによるものなど)がなされている場合でも、父又は母が保護命令を受けた場合には該当します。

*配偶者暴力防止法第16 条による即時抗告により保護命令が取り消された場合は、最初から父又は母が保護命令を受けた場合には該当しません。

8 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童

父又は母が、刑務所及び拘置所並びに留置場に法令により身体を拘束されている状態が1年以上継続している場合に該当します。

・確認方法:申請者の申し立てに加え、警察署長、刑務所長、拘留所長が発行する拘禁証明書(拘禁の始期と終期が記入されているもの)、または刑が確定していない(未決拘留)等で拘禁証明書が提出できない場合は、在所証明書により確認します。

→申請書等とは別に「配偶者等の拘禁状況申立書」の提出が必要です。

〔注意事項〕

*入国管理局の収容所に入っている場合には、拘禁には当たりません。

*継続的に1年以上拘禁されたときの起算日は、警察に逮捕され、警察に付属する留置所に留置された時からをいい、刑が確定して刑務所に拘禁された時からではありません。保釈・仮保釈・仮出所等の場合は、拘禁期間は終了するため、再度拘禁された時点から改めて起算して1年以上拘禁されていることが必要となります。

9 母が婚姻によらないで懐胎した児童

母が婚姻によらないで児童を妊娠・出産した場合に該当します。

・確認方法:申請者の申し立てに加え、申請者の戸籍抄本等により未婚であることを確認します。

→申請書等とは別に「未婚のひとり親に関する申立書」の提出が必要です。

要件②収入または所得の確認

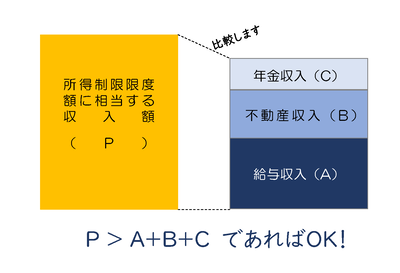

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の給付を受けるためには、児童扶養手当制度(児童扶養手当法第9条第1項)で定められている所得制限限度額、もしくはそれに相当する収入額未満であることが必要です。

※以下に示す支給要件は、給付金の支給に関するもので、児童扶養手当等の支給決定に影響を及ぼすものではありません。児童扶養手当の支給に係る申請又は各届出に係る書類は改めて提出し、審査を受けてください。

| 支給対象者区分 | 収入(所得)の確認方法 |

|---|---|

| 児童扶養手当受給者 | (収入と所得の確認は不要) 新規申請または現況届の審査時に所得制限限度額未満であることが確認できているため不要。 |

| 公的年金給付等受給者 | 令和2年の収入額に公的年金等の受給額や配偶者からの養育費を加えたものが、所得制限限度額に相当する収入額未満であること。もしくは年金受給額や養育費を加えた令和2年の収入額から各控除や諸経費等を差し引いた簡易的な計算による令和2年の所得額が所得制限限度額未満であること。 |

| 家計急変者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額(公的年金等の受給額や配偶者からの養育費を含む)が所得制限限度額に相当する収入額未満であること。もしくは急変後1年間の収入見込額から各控除や諸経費等を差し引いた簡易的な計算による急変後1年間の所得見込額が所得制限限度額未満であること。 |

※この表中の支給対象者は父又は母を想定しています。養育者や扶養義務者については養育費が収入に加算されないことと用いる所得制限限度額が異なります。

※扶養義務者・・・民法877条第1項に定める直系血族(祖父母・父母・子・孫等)及び兄弟姉妹で申請者と生計を同じくする者

収入額について

収入額と基準額のイメージ図

(1)収入の種類について

・給与収入

会社などの雇用者から受ける給料等の支払額の総額を指します。この額は、源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載されています。収入額については課税証明書や給与明細書の写し等をもって確認します。

・事業収入

個人事業主にとって、個人事業による収入を指します。個人事業以外に会社勤めをして、会社から給料をもらっている場合、その給料は事業収入には入りません。

事業収入については売上伝票や帳簿等をもって確認します。

・不動産収入

不動産の貸付けから発生する収入は、所得税法においては、事業収入ではなく、不動産収入に分類されることとなっています。具体的には、家賃収入、管理費収入、共益費収入、礼金収入、駐車場使用料収入などを指します。不動産収入については家賃収入などが記帳された帳簿等をもって確認します。

・年金収入

公的年金は老齢年金や障害年金、遺族年金などであり、これに父又は母の死亡による遺族補償を加えたものを年金収入として扱います。確認には年金決定通知書や年金額改定通知書、年金振込通知書などの受給額がわかる書類にて行います。

(2)審査にて用いる所得制限限度額に相当する収入額(年間)について

| 扶養親族等の人数※1 | 収入基準額※2 |

|---|---|

| 0人 | 3,114,000円 |

| 1人 | 3,650,000円 |

| 2人 | 4,125,000円 |

| 3人 | 4,600,000円 |

| 4人 | 5,075,000円 |

| 5人 | 5,550,000円 |

※1 申請者が生計を同じくし養っている親族(児童含む)または養っている親族以外の児童を指します。

※2 6人以上いる場合には、1人増えるごとに収入に475,000円を加算してください。

| 申請者が生計を同じくし養っている親族のうち | 16歳以上23歳未満の親族 | ひとりにつき、150,000円加算 |

|---|---|---|

| 70歳以上の親族、配偶者 | ひとりにつき、100,000円加算 |

| 扶養親族等の人数※1 | 収入基準額※2 |

|---|---|

| 0人 | 3,725,000円 |

| 1人 | 4,200,000円 |

| 2人 | 4,675,000円 |

| 3人 | 5,150,000円 |

| 4人 | 5,625,000円 |

| 5人 | 6,100,000円 |

※1 申請者が生計を同じくし養っている親族(児童含む)を指します。

※2 6人以上いる場合には、1人増えるごとに収入に475,000円を加算してください。

| 申請者が生計を同じくし養っている親族のうち | 70歳以上の親族(配偶者以外) | ひとりにつき、60,000円加算 |

|---|

所得額について

所得とは収入額から各種控除や必要経費を差し引いたものです。

(1)令和2年の各収入に対する控除等の計算方法について(公的年金給付等受給者向け)

・養育費に対する控除額

養育費の20%の金額を記入してください。※1円未満の端数が生じる場合は四捨五入してください。

・給与収入に対する控除額

課税証明書に記載された給与所得控除額を記入してください。

・事業収入または不動産収入に対する控除額

当該事業収入(不動産収入)に係った年間の経費等を帳簿等に基づき記入してください。

・年金収入に対する控除額

以下の表に基づき、公的年金等収入に係る公的年金等控除額を記入してください。

| 年齢 | 年金収入の金額 | 控除額 |

|---|---|---|

| 65歳未満 | ①年金収入(課税年金収入と非課税年金収入の合計)分が130万円以下の方 | 70万円 |

| ②年金収入(課税年金収入と非課税年金収入の合計)分が130万円超410万円以下の方 | 公的年金等収入分×25%+37.5万円 | |

| ③年金収入(課税年金収入と非課税年金収入の合計)分が410万円超770万円以下の方 | 公的年金等収入分×15%+78.5万円 | |

| 65歳以上 | ①年金収入(課税年金収入と非課税年金収入の合計)分が330万円以下の方 | 120万円 |

| ②年金収入(課税年金収入と非課税年金収入の合計)分が330万円超410万円以下の方 | 公的年金等収入分×25%+37.5万円 | |

| ③年金収入(課税年金収入と非課税年金収入の合計)分が410万円超770万円以下の方 | 公的年金等収入分×15%+78.5万円 |

・その他差し引くことができる控除

令和2年の課税証明書に記載のある、以下の控除の金額について記入してください。

| 項番 | 控除名 | 控除額 |

|---|---|---|

| ① | 雑損控除 | 記載されている額 |

| ② | 医療費控除 | 記載されている額 |

| ③ | 小規模企業共済等掛金控除 | 記載されている額 |

| ④ | 障害者控除 | 27万円 |

| ⑤ | 特別障害者控除 | 40万円 |

| ⑥ | 寡婦・寡夫控除(児童の父母の場合を除く) | 27万円 |

| ⑦ | 特別寡婦控除(児童の母の場合を除く) | 35万円 |

| ⑧ | 勤労学生控除 | 27万円 |

その他、肉用牛の売却による事業所得がある場合や、純損失の繰越控除などがある場合にもご記入いただけます。

なお、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除については記載できません。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響による家計の急変後1年間の収入見込額控除等の計算方法について(家計急変者向け)

・養育費に対する控除額

養育費の20%の金額を記入してください。※1円未満の端数が生じる場合は四捨五入してください。

・給与収入に対する控除額

以下の表に基づき、給与収入に係る給与所得控除を記入してください。

| 給与収入の金額 | 控除額 |

|---|---|

| ①年間収入額のうち給与収入分が65万円未満 | 給与収入分の全額 |

| ②年間収入額のうち給与収入分が65万円超162.5万円以下 | 65万円 |

| ③年間収入額のうち給与収入分が162.5万円超180万円以下 | 給与収入分×40% |

| ④年間収入額のうち給与収入分が180万円超360万円以下 | 給与収入分×30%+18万円 |

| ⑤年間収入額のうち給与収入分が360万円超660万円以下 | 給与収入分×20%+54万円 |

・事業収入または不動産収入に対する控除額

年間収入を算出するにあたり、抽出した任意の1カ月間の当該事業収入(不動産収入)に係った年間の経費の12か月相当額を帳簿等に基づき記入してください。

・年金収入に対する控除額

以下の表に基づき、公的年金等収入に係る公的年金等控除額を記入してください。

| 年齢 | 年金収入の金額 | 控除額 |

|---|---|---|

| 65歳未満 | ①年金収入(課税年金収入と非課税年金収入の合計)分が130万円以下の方 | 70万円 |

| ②年金収入(課税年金収入と非課税年金収入の合計)分が130万円超410万円以下の方 | 公的年金等収入分×25%+37.5万円 | |

| ③年金収入(課税年金収入と非課税年金収入の合計)分が410万円超770万円以下の方 | 公的年金等収入分×15%+78.5万円 | |

| 65歳以上 | ①年金収入(課税年金収入と非課税年金収入の合計)分が330万円以下の方 | 120万円 |

| ②年金収入(課税年金収入と非課税年金収入の合計)分が330万円超410万円以下の方 | 公的年金等収入分×25%+37.5万円 | |

| ③年金収入(課税年金収入と非課税年金収入の合計)分が410万円超770万円以下の方 | 公的年金等収入分×15%+78.5万円 |

・その他差し引くことができる控除

以下の表のうち、当てはまるものについて記入してください。

| 項番 | 控除名 | 控除できる場合 | 控除額 |

|---|---|---|---|

| ① | 生活災害、盗難、横領にあった方(生活を同じくする親族でも可) | 支払額 (見込含む) |

|

| 雑損控除 | 申立書に記載のある方またはその方と生活を同じくする親族の方の住宅や家財などが災害、盗難又は横領により損失した場合、その取り壊し費用や除去費用、原状回復費用などがあれば控除できます。(保険金で補填される金額は対象外です。) | ||

| ② | 医療にかかっている方(生活を同じくする親族でも可) | 支払額 (見込含む) |

|

| 医療費控除 | 申立書に記載のある方またはその方と生活を同じくする親族の方が医療費を支払った場合に、その医療費について控除できます。(保険金で補填される金額は対象外です。) | ||

| ③ | 小規模企業経営者、個人事業主で一定の掛金を払っている方やiDeCoに加入の方 | 支払額 (見込含む) |

|

| 小規模企業共済等 掛金控除 |

申立書に記載のある方が、小規模企業の経営者などのための退職金制度である小規模共済掛金、企業型確定拠出年金での加入者掛金、個人型確定拠出年金(iDeCo)などの掛金を支払った場合に、その掛金について控除できます。 | ||

| ④ | 障害をお持ちの方や障害をお持ちの方と一緒に生活をしている方 | 27万円 | |

| 障害者控除 | 申請時点において、申立書に記載のある方またはその方と生活を同じくする配偶者や養っている親族が、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている、身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されているなどの一定の障害がある場合に控除できます。 | ||

| ⑤ | 重い障害をお持ちの方や重い障害をお持ちの方と一緒に生活をしている方 | 40万円 | |

| 特別障害者控除 | 上記④のうち、一定の障害のある方が精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級と記載されている、身体障害者手帳に障害の程度が1級または2級と記載されているなど、一定の障害の程度である場合は④の27万円ではなく、40万円の控除となります。 | ||

| ⑥ | ひとり親の方(児童の父又は母以外) | 27万円 | |

| 寡婦・寡夫控除 | 申請時点において、申立書に記載のある方(父、母を除く)のうち、寡婦または寡夫である場合に控除できます。 | ||

| ⑦ | 養育者、配偶者又は扶養義務者のうち、ひとり親のお母さん | 35万円 | |

| 特別寡婦控除 | 上記⑥のうち、養っている子どもがいる寡婦の方について、⑥の27万円ではなく、35万円の控除となります。 | ||

| ⑧ | 働きながら学校に通っている方 | 27万円 | |

| 勤労学生控除 | 申請時点において、申立書に記載のある方が、働きながら学校に通っている場合に控除できます。 | ||

| ⑨ | 農業を営み、肉用牛を特定の市場で売却している方 | 支払額 (見込含む) |

|

| 肉用牛の売却による事業所得 | 申立書に記載のある方が農業を営んでおり、肉用牛のち一定のものを特定の市場で売却した場合に控除できます。 | ||

※ 上記の「控除名」の他にも、純損失の繰越控除(個人事業主で青色申告を行っている方)、雑損失の繰越控除(昨年以前に雑損控除を行っていた方)などができる場合があります。

(3)審査にて用いる所得制限限度額について

| 扶養親族等の人数※1 | 所得基準額※2 |

|---|---|

| 0人 | 1,920,000円 |

| 1人 | 2,300,000円 |

| 2人 | 2,680,000円 |

| 3人 | 3,060,000円 |

| 4人 | 3,440,000円 |

| 5人 | 3,820,000円 |

※1 申請者が生計を同じくし養っている親族(児童含む)または養っている親族以外の児童を指します。

※2 6人以上いる場合には、1人増えるごとに所得に380,000円を加算してください。

| 申請者が生計を同じくし養っている親族のうち | 16歳以上23歳未満の親族 | ひとりにつき、150,000円加算 |

|---|---|---|

| 70歳以上の親族、配偶者 | ひとりにつき、100,000円加算 |

| 扶養親族等の人数※1 | 所得基準額※2 |

|---|---|

| 0人 | 2,360,000円 |

| 1人 | 2,740,000円 |

| 2人 | 3,120,000円 |

| 3人 | 3,500,000円 |

| 4人 | 3,880,000円 |

| 5人 | 4,260,000円 |

※1 申請者が生計を同じくし養っている親族(児童含む)を指します。

※2 6人以上いる場合には、1人増えるごとに所得に380,000円を加算してください。

| 申請者が生計を同じくし養っている親族のうち | 70歳以上の親族(配偶者以外) | ひとりにつき、60,000円加算 |

|---|

※明細書などの紛失や証明書類が発行されないなど記入した控除額を証明する書類が提出できない場合には、「所得(見込)額申立書別紙」を提出してください。

給付を受け取った後に転居した場合

給付は原則、令和4年4月分の児童扶養手当の受給資格がある自治体から支給されますが、家計急変者については申請時点でお住まいの市町村から支払われます。

その他

このページへのお問合せ

横浜市こども青少年局こども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金担当

電話:045-663-5758

電話:045-663-5758

ファクス:045-641-8412

ページID:314-253-883