ここから本文です。

S-009:東高島駅北地区

※計画書は表形式の法定図書を読み上げており、内容について分かりづらい可能性があります。内容の確認はみなとみらい・東神奈川臨海部推進課までお問い合わせください(電話番号:045-671-3857)

最終更新日 2023年4月3日

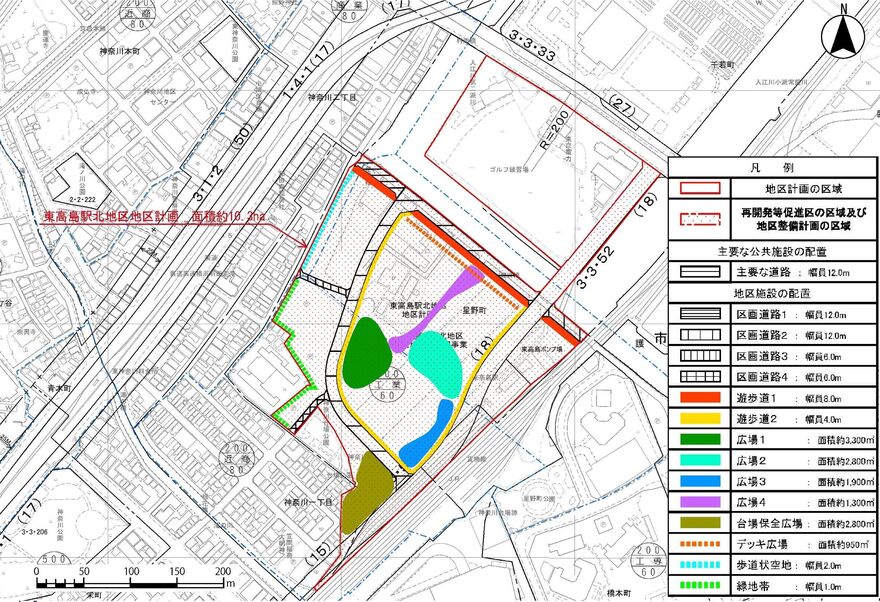

計画図(主要な公共施設の配置、地区施設の配置)

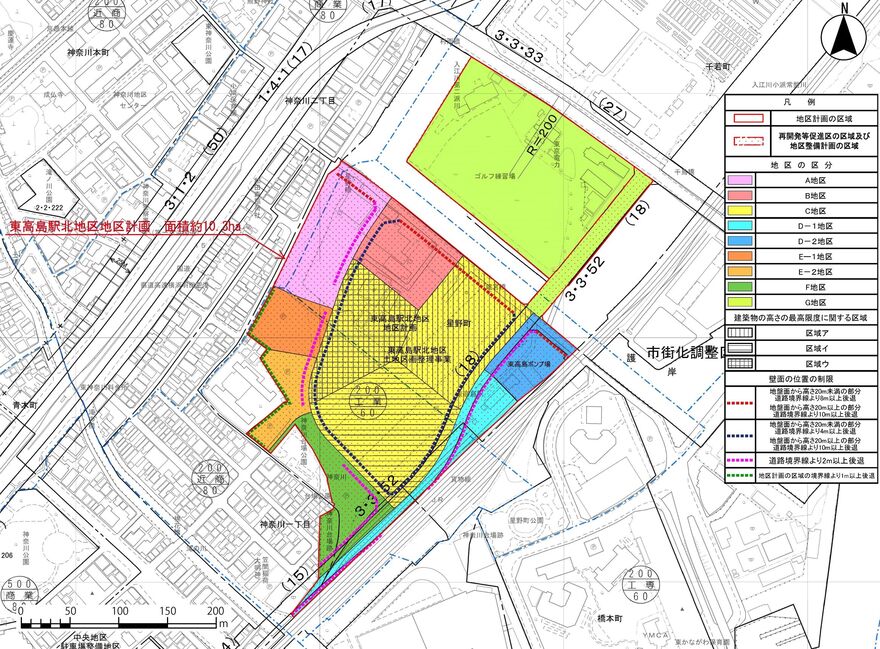

計画図(地区の区分、建築物の高さの最高限度に関する区域、壁面の位置の制限)

| 名称 | 東高島駅北地区地区計画 | |

|---|---|---|

| 位置 | 神奈川区神奈川一丁目、神奈川二丁目、千若町及び星野町地内 | |

| 面積 | 約10.3ha | |

| 地区計画の目標 | 東高島駅北地区は、JR京浜東北線の東神奈川駅から約400m、京浜急行本線京急東神奈川駅から約300m南側に位置し、JR東海道線(高島線)東高島駅の北側に面している。 横浜市都市計画マスタープラン全体構想では、都心・臨海周辺部に位置付けられており、道路や広場などの都市基盤施設や、地域の実状に応じた生活支援機能の拡充と合わせた都市型住宅の整備など、居住機能の強化を図ることなどにより、職住近接を実現するとしている。 横浜市都心臨海部再生マスタープランでは、本地区を含む東神奈川臨海部周辺地区が都心臨海部の1つに位置付けられ、機能配置のイメージとして、研究・教育、医療、健康及び居住を掲げており、人々を惹き付ける新たな拠点づくりのための主なプロジェクトの一つに本地区の面的整備を位置付けている。また、それぞれの地区の魅力をつなぎ合わせる「みなと交流軸」を形成することとし、本地区と横浜駅周辺地区やみなとみらい21地区をつなぐ道路インフラや歩行者ネットワークの強化・拡充などを図ることとしている。 横浜市都市計画マスタープラン・神奈川区プランでは、新たな都心の拠点形成に向けて、都市基盤整備と共に、医療、健康、商業及び居住機能等を集積させ、都心にふさわしい土地の高度利用を図り、総合的な地域の再編整備を推進することや、横浜駅周辺の大雨に備えたポンプ場の整備、周辺地域の環境・景観への配慮、神奈川台場跡の保全・活用を図ることとしている。 そこで、本地区計画は、水域の埋立て及び土地区画整理事業等により、都心臨海部にふさわしい都市機能の再編・集約及び基盤整備を推進するとともに、誰もが健康的に活動できる生活環境の実現、地域資源の利活用や賑わい空間の整備による交流機会の創出、防災や環境への配慮などの実現に向け、民間開発等を適切に誘導しながら土地の合理的かつ健全な高度利用を図り、良好な複合市街地を形成することを目標とする。 |

|

| 区域の整備・開発及び保全に関する方針 | 土地利用に関する基本方針 | 国際都市横浜の業務機能等を支える新たな交流拠点づくりを推進するため、医療・福祉施設、生活利便施設及び都市型住宅等を集積させるとともに、都心臨海部にふさわしい複合市街地の形成を図る。 特に、国内外から訪れた多くの人々の多様な活動や賑わい、交流の機会を創出するとともに、誰もが生き生きと生活でき、働きやすい環境を実現するため、オープンスペース、賑わい・交流機能、子育て支援機能、多言語に対応した環境の充実を図る。 市街地の形成にあたっては、既成市街地との連続性に配慮するとともに、地区の歴史を継承していくための歴史的資源の保全・活用、地域資源である運河沿いの水辺空間及び広場などを活用しながら、エリアマネジメント等により、地区内外の交流機会を創出する。 また、災害に強い安全な都市空間の形成に向け、周辺地域を含む高潮及び津波による浸水対策の強化のために、地区の地盤の嵩上げや護岸の整備、津波避難施設などの整備を行うことにより、地区全体の防災性の向上を図る。 地区をAからG地区に区分し、土地利用に関する基本方針を次のように定める。 1 A地区、B地区 総合的な医療・健康・福祉の体制を構築するため、両地区が連携してそれらの機能の導入を図るとともに、運河に面する低層部を中心に生活利便機能及び賑わいに資する商業・業務機能の導入を図る。 2 C地区 都心臨海部の職住近接を実現する居住、子育て支援、健康増進、外国人も暮らしやすい環境、地域防災及び地域交流に資する機能の導入を図る。 3 D-1地区 鉄道機能を維持するとともに、商業・業務機能の導入を図る。 4 D-2地区 横浜駅周辺地区の浸水対策に資する広域下水道幹線施設(東高島ポンプ場)を整備することにより、都心臨海部の防災性の向上を図るとともに、環境への意識を高めるための施設の整備を図る。 5 E-1地区、E-2地区 既存の土地利用を維持しつつ、業務機能の導入を図る。 6 F地区 神奈川台場遺構の保全・活用や地区全体の交流機会を増進する広場等の整備を図る。 7 G地区 水辺の立地特性を活かしながら、周辺地域の活力向上や健康増進、京浜臨海部の産業との連携などに資する土地利用を図る。 |

| 公共施設等の整備の方針 | 1 土地利用転換に伴い発生する交通を円滑に処理できる道路ネットワークを形成するため、本地区を通る都市計画道路3・3・52号栄千若線(以下「栄千若線」という。)に接続し、本地区内を周回する主要な道路を整備することにより地区の骨格を形成する。 2 「東神奈川まち・海軸」の一部を形成するため、東神奈川駅周辺と臨海部をつなぐ区画道路1及び区画道路2を整備する。周辺市街地の道路に接続し、歩行者のための補助的な動線で、かつ、津波や高潮が発生した場合に地区内の防災施設への避難経路となる区画道路3及び区画道路4を整備する。区画道路3は、既存の神奈川宿歴史の道から台場保全広場へ続く歴史散策ネットワークの一部を形成するため、神奈川宿歴史の道との調和に配慮する。 3 水辺空間の賑わいの創出や景観を楽しむため、「東神奈川まち・海軸」沿いに遊歩道1及びデッキ広場を整備する。遊歩道1と連続し、地区内の回遊性を高め、かつ、健康増進に資する遊歩道2を整備する。 4 健康増進、交流活動などの機会を創出するため、広場1及び広場2を整備する。神奈川台場遺構の歴史を継承するとともに、地区全体の交流機会を増進するため、広場3及び台場保全広場を整備する。遊歩道1から広場1及び広場2へ人々の賑わいをつなぐため、広場4を整備する。広場のうち歴史散策ネットワークを形成する部分については、神奈川宿歴史の道との調和に配慮する。 5 「東神奈川まち・海軸」からの歩行空間の連続性を確保するため、歩道状空地を整備する。 6 E地区と周辺市街地の緩衝帯として緑地帯を整備する。 7 周辺住民等の地震による津波の避難施設として、津波避難デッキ(面積約2,600㎡)を整備する。 |

|

| 建築物等の整備の方針 | 1 オープンスペースでの活動や賑わいを促進するため、建築物の広場1、広場2、広場4の一部、遊歩道1及びデッキ広場に面する低層部に賑わいや交流に資する機能を誘導するとともに、オープンスペースと一体的に利用できる設えとすること。 2 統一感のあるまちなみを形成し、周辺市街地との連続性や歩行者に与える圧迫感の軽減に配慮するとともに、運河の眺望を活かし、「東神奈川まち・海軸」に賑わいや交流を創出する空間を形成する。 3 歴史的資源である神奈川台場遺構を保全するため、建築物は神奈川台場遺構を極力避けた配置とする。ただし、F地区において神奈川台場遺構の保全・活用に資する目的で設置するものについては、この限りでない。 4 本地区内の駐車施設・駐輪施設は、施設毎の利用特性を考慮した相互利用や集約化に努める。 5 災害に強い安全な都市空間の形成のため、C地区の建築物は、津波避難者や帰宅困難者の受入を行うとともに、耐震性が高く、防災機能を備えたものとする。 6 エネルギー効率の高い設備等、環境負荷の低減に効果のある設備、素材等を積極的に活用することにより、環境に配慮した建築物とする。 7 周辺市街地に配慮しながら土地利用の基本方針に沿った市街地を形成するため、地区の特性に応じ、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の容積率の最低限度、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度、垣又はさくの構造の制限について定める。 |

|

| 緑化の方針 | 1 地区の環境の向上、魅力ある都市景観の形成等に向け、生物多様性に配慮した積極的な緑化を図るとともに、地区全体で調和のとれた植栽計画を行い、魅力的な緑の景観形成を図る。 2 広場や遊歩道における人々の憩いや活動に配慮するため、地区の環境に適した樹種の選定を行い、地上部を中心に植栽を配置する。 3 広場は、交流や健康増進等の活動に配慮した植栽の配置や樹種の選定等を行うとともに、高木等の配置による快適な緑陰空間の形成を図る。 4 遊歩道は、快適な緑陰空間の形成を図るとともに、運河沿いの遊歩道やデッキ広場から水辺や緑を感じられる眺望となるよう、植栽の配置や樹種の選定等に配慮する。 |

|

| 再開発等促進区面積 | 約7.5ha | |

| 主要な公共施設の配置及び規模 | 主要な道路 幅員12.0m 延長約530m | |

| 地区整備計画 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 地区施設の配置及び規模 | 区画道路1 幅員12.0m 延長約60m 区画道路2 幅員12.0m 延長約50m 区画道路3 幅員6.0m 延長約60m 区画道路4 幅員6.0m 延長約60m 遊歩道1 幅員8.0m 延長約230m 遊歩道2 幅員4.0m 延長約500m 広場1 面積約3,300㎡ 広場2 面積約2,800㎡ 広場3 面積約1,900㎡ 広場4 面積約1,300㎡ 台場保全広場 面積約2,800㎡ デッキ広場 面積約950㎡ 歩道状空地 幅員2.0m 延長約120m 緑地帯 幅員1.0m 延長約190m |

||||

| 建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 名称 | A地区 | B地区 | |

| 面積 | 約0.9ha | 約0.7ha | |||

| 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外のものは建築してはならない。 1 病院 2 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(入院、入所又は入居する者が使用する居室を有するものを除く。) 3 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 4 集会場 5 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 6 横浜都心機能誘導地区建築条例(平成17年横浜市条例第116号)別表第2第2項(同項12を除く。)に掲げるもの 7 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの |

次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 1階又は2階を次に掲げる用途(以下「住宅等の用途」という。)に供するもの(1階及び2階の住宅等の用途に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。) (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(入院、入所又は入居する者が使用する居室を有するものに限る。) 2 自動車教習所 3 工場(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ぬ)項第2号若しくは第3号又は同表(る)項第1号に規定するものでないもので、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。) 4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンター(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第5号に規定する営業に使用する施設をいう。以下同じ。)を除く。) 5 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の5に規定するもの 6 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 7 建築基準法別表第2(ぬ)項第1号から第3号までに掲げるもの 8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(建築基準法別表第2(ぬ)項第4号に規定するものでないもので自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |

|||

| 建築物の容積率の最高限度 | 10分の30 | 1 10分の40 2 住宅等の用途に供する建築物又は当該用途に供する部分を含む建築物の当該用途に供する部分の容積率の最高限度は、100分の315とする。 3 住宅若しくは共同住宅の用途に供する建築物又は当該用途に供する部分を含む建築物の当該用途に供する部分の容積率の最高限度は、100分の44とする。 4 第2号の規定にかかわらず、次に掲げる用途(以下「病院等の用途」という。)に供する部分を含む建築物で当該用途に供する部分の容積率が100分の15を超えるものに対する同号の規定の適用については、同号の規定中「100分の315」とあるのは、「当該建築物の病院等の用途に供する部分の容積率から100分の15を除いた数値に100分の315を加えたもの」とする。 (1) 病院 (2) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(入院、入所又は入居する者が使用する居室を有するものを除く。) (3) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (4) 集会場 (5) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの (6) 横浜都心機能誘導地区建築条例別表第2第2項(同項12を除く。)に掲げるもの |

|||

| 建築物の容積率の最低限度 | 10分の10 | 病院等の用途に供する部分の容積率の最低限度は、100分の15とする。 | |||

| ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物については、この限りでない。 | |||||

| 建築物の敷地面積の最低限度 | 2,000㎡ | 800㎡ | |||

| ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 | |||||

| 建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは、31mを超えてはならない。 2 建築物の各部分から真北方向にある近隣商業地域と工業地域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10mを加えたもの以下としなければならない。 |

建築物の高さは、60mを超えてはならない。 | |||

| 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物については、この限りでない。 | ||||

| 建築物等の形態意匠の制限 | 1 建築物の外壁の色彩は、マンセル表色系で次に掲げるものを基調とするものとする。 (1) 有彩色のうち色相が赤(R)系、黄赤(YR)系又は黄(Y)系(1Rから5Y)で明度4以上かつ彩度6以下のもの (2) 有彩色のうち色相が赤紫(RP)系(1RPから10RP)で明度4以上かつ彩度3以下のもの (3) 有彩色のうち色相が黄(Y)系又は黄緑(GY)系(6Yから5GY)で明度4以上かつ彩度3以下のもの 2 建築物の壁面による圧迫感を軽減するため、柱等のデザイン、色彩等によって壁面を分節するものとする。 3 屋外に設ける建築設備等(太陽光発電設備及び太陽熱利用設備を除く。)は、道路及び地区施設から望見されないように配置し、又はパラペット若しくは目隠し壁等、目隠しとなるものを当該設備の周囲に設置するものとする。 4 屋外広告物は、地区の景観を阻害しないよう次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 屋外広告物(自己の名称、自己の事業若しくは営業の内容で独立文字・マーク等の組合せのもの又は管理上必要な事項を表示するものを除く。)は、建築物の高さが20mを超える部分には設けないものとする。 (2) 建築物の屋上に広告物を設けないものとする。ただし、その高さを20m以下とした建築物の屋上に設けるものはこの限りでない。 (3) 屋外広告物の照明は、内照式やバックライト式を主体とし、光源が露出したもの又は点滅するものは避けるものとする。 5 主要な道路、区画道路1、区画道路2及び栄千若線(以下「主要な道路等」という。)から2m以内の範囲に設ける街灯、サイン、ベンチ等の工作物は、周囲の建築物との色彩の統一を図るなど、地区全体の景観に配慮したものとする。ただし、道路又は公園内に設置するものはこの限りでない。 |

||||

| 6 建築物の遊歩道1に面する1階部分には、屋外から建築物内部の活動や賑わいが望めるように、開口部又はテラスを設けるものとする。 7 建築物の地区計画の区域外の周辺市街地に面する部分や遊歩道1に面する低層部は、周辺市街地とのボリューム差を感じさせないよう、周辺市街地からの連続性やボリューム感の軽減に配慮するものとする。 |

6 建築物の次に掲げる部分には、屋外から建築物内部の活動や賑わいが望めるようにするとともに、遊歩道1から広場4への賑わい景観の連続性を確保するため、開口部又はテラスを連続して設けるものとする。 (1) 遊歩道1に面する1階及び2階部分 (2) 広場4に面する1階部分で、道路からの水平距離が16m以内の部分 7 高さ31mを超える建築物の部分は、当該部分の鉛直面に投影した水平方向の長さを70m以下とすること。ただし、用途上、機能上やむを得ないと市長が認めた場合はこの限りでない。 8 建築物の遊歩道1に面する低層部は、周辺市街地とのボリューム差を感じさせないよう、周辺市街地からの連続性やボリューム感の軽減に配慮するものとする。 9 デッキ広場の運河に面する手摺の構造は、水辺の眺望を確保するため、利用者の通行の安全に支障がない範囲で、手摺子の間隔を広げ、又は透過性のある素材とすること。 |

||||

| 建築物の緑化率の最低限度 | 100分の10 | ||||

| 垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。 | ||||

| 地区整備計画 | |||

|---|---|---|---|

| 建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 名称 | C地区 |

| 面積 | 約3.3ha | ||

| 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 1階又は2階を住宅等の用途に供するもの(1階及び2階の住宅等の用途に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもの又は居住者の集会の用に供する室のみであるものを除く。) 2 自動車教習所 3 工場(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ぬ)項第2号若しくは第3号又は同表(る)項第1号に規定するものでないもので、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。) 4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。) 5 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令第130条の9の5に規定するもの 6 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 7 建築基準法別表第2(ぬ)項第1号から第3号までに掲げるもの 8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(建築基準法別表第2(ぬ)項第4号に規定するものでないもので自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |

||

| 建築物の容積率の最高限度 | 1 10分の60 2 住宅等の用途に供する建築物又は当該用途に供する部分を含む建築物の当該用途に供する部分の容積率の最高限度は、100分の568とする。 |

||

| 建築物の容積率の最低限度 | 病院等の用途に供する部分の容積率の最低限度は、100分の15とする。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物については、この限りでない。 | ||

| 建築物の敷地面積の最低限度 | 8,000㎡ ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 |

||

| 建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、計画図に示す区域アにおいては180m、区域イにおいては165m、区域ウにおいては150mをそれぞれ超えてはならない。 | ||

| 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物については、この限りでない。 | ||

| 建築物等の形態意匠の制限 | 1 建築物の外壁の色彩は、マンセル表色系で次に掲げるものを基調とするものとする。 (1) 有彩色のうち色相が赤(R)系、黄赤(YR)系又は黄(Y)系(1Rから5Y)で明度4以上かつ彩度6以下のもの (2) 有彩色のうち色相が赤紫(RP)系(1RPから10RP)で明度4以上かつ彩度3以下のもの (3) 有彩色のうち色相が黄(Y)系又は黄緑(GY)系(6Yから5GY)で明度4以上かつ彩度3以下のもの 2 その高さが60mを超える建築物は、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 高さが20mを超える部分の外壁及び頭頂部は、統一感のある景観を形成するため、素材、意匠、色彩等を揃えるものとする。 (2) 高さが20mを超える部分は、建築物による圧迫感の軽減を図るため、外壁の色彩の明度を上部に向かって徐々に高めるとともに、頭頂部及び外壁の側端部を透過性のある素材とするものとする。 3 建築物の次に掲げる部分には、屋外から建築物内部の活動や賑わいが望めるように、開口部又はテラスを設けるものとする。ただし、住宅等又は自動車車庫その他の専ら自動車若しくは自転車の停留若しくは駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分を除く。 (1) 遊歩道1に面する1階及び2階部分 (2) 広場1又は広場2に面する1階及び2階部分 (3) 広場4に面する1階部分で、道路からの水平距離が16m以内の部分 4 建築物は、地区内の視認性及び回遊性を高めるため、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 広場1、広場2、津波避難デッキへ通ずる階段で広場4の西側端部に面するもの並びに広場1又は広場2に面する建築物の広場1又は広場2に面して設ける1階及び2階の開口部と広場4の西側端部の間に見通しを阻害するものを設けないものとする。 (2) 広場4の西側端部と東側端部の間に通行及び見通しを阻害するものを設けないものとする。ただし、用途上、機能上やむを得ないと市長が認める場合は、この限りでない。 (3) 区画道路3の主要な道路に接する部分と広場4の西側端部の間に見通しを阻害するものを設けないものとする。 5 高さが31mを超える建築物の部分は、当該部分の鉛直面に投影した水平方向の長さを70m以下とするものとする。 6 建築物の壁面による圧迫感を軽減するため、柱等のデザイン、色彩等によって壁面を分節するものとする。 7 建築物の遊歩道1に面する低層部は、周辺市街地とのボリューム差を感じさせないよう、周辺市街地からの連続性やボリューム感の軽減に配慮するものとする。 8 デッキ広場の運河に面する手摺の構造は、水辺の眺望を確保するため、利用者の通行の安全に支障がない範囲で、手摺子の間隔を広げ、又は透過性のある素材とするものとする。 9 遊歩道1とデッキ広場の賑わいの連続性を確保するため、遊歩道1からデッキ広場につながる階段を視認性に配慮した位置に設けることで、積極的な歩行者の誘引を図るものとする。 10 屋外に設ける建築設備等(太陽光発電設備及び太陽熱利用設備を除く。)は、道路及び地区施設から望見されないように配置し、又はパラペット若しくは目隠し壁等、目隠しとなるものを当該設備の周囲に設置するものとする。 11 屋外広告物は、地区の景観を阻害しないよう次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 屋外広告物(自己の名称、自己の事業若しくは営業の内容で独立文字・マーク等の組合せのもの又は管理上必要な事項を表示するものを除く。)は、建築物の高さ20mを超える部分には設けないものとする。 (2) 建築物の屋上に広告物を設けないものとする。ただし、その高さを20m以下とした建築物の屋上に設けるものはこの限りでない。 (3) 屋外広告物の照明は、内照式やバックライト式を主体とし、光源が露出したもの又は点滅するものは避けるものとする。 12 主要な道路等から2m以内の範囲に設ける街灯、サイン、ベンチ等の工作物は、周囲の建築物との色彩の統一を図るなど、地区全体の景観に配慮したものとする。ただし、道路又は公園内に設置するものはこの限りでない。 |

||

| 建築物の緑化率の最低限度 | 100分の18 | ||

| 垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。 | ||

| 地区整備計画 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 名称 | D-1地区 | D-2地区 |

| 面積 | 約0.5ha | 約0.4ha | ||

| 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 住宅等の用途に供するもの 2 自動車教習所 3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。) 4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令第130条の9の5に規定するもの 5 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 6 建築基準法別表第2(ぬ)項に掲げるもの(鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第9条第3号に規定するものを除く。) |

次に掲げる建築物以外のものは建築してはならない。 1 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定するもの 2 展示場 3 集会場 4 横浜都心機能誘導地区建築条例別表第2第2項(同項12を除く。)に掲げる用途に供するもの 5 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの |

||

| 建築物の容積率の最高限度 | 10分の20 | 10分の44 | ||

| 建築物の容積率の最低限度 | 病院等の用途に供する部分の容積率の最低限度は、10分の10とする。ただし、次のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの 2 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設が存する敷地に建築するもの |

- | ||

| 建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000㎡ ただし、次のいずれかに該当する建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの 2 鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設が存する敷地に建築するもの |

1,000㎡ ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 |

||

| 建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、31mを超えてはならない。 | |||

| 壁面の位置 の制限 |

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの 2 鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設であって、その階数が2以下のもの |

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物については、この限りでない。 | ||

| 建築物等の 形態意匠の 制限 |

1 建築物の外壁の色彩は、マンセル表色系で次に掲げるものを基調とするものとする。 (1) 有彩色のうち色相が赤(R)系、黄赤(YR)系又は黄(Y)系(1Rから5Y)で明度4以上かつ彩度6以下のもの (2) 有彩色のうち色相が赤紫(RP)系(1RPから10RP)で明度4以上かつ彩度3以下のもの (3) 有彩色のうち色相が黄(Y)系又は黄緑(GY)系(6Yから5GY)で明度4以上かつ彩度3以下のもの 2 屋外に設ける建築設備等(太陽光発電設備及び太陽熱利用設備を除く。)は、道路及び地区施設から望見されないように配置し、又はパラペット若しくは目隠し壁等、目隠しとなるものを当該設備の周囲に設置するものとする。 3 屋外広告物は、地区の景観を阻害しないよう次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 屋外広告物(自己の名称、自己の事業若しくは営業の内容で独立文字・マーク等の組合せのもの又は管理上必要な事項を表示するものを除く。)は、建築物の高さが20mを超える部分には設けないものとする。 (2) 建築物の屋上に広告物を設けないものとする。ただし、その高さを20m以下とした建築物の屋上に設けるものはこの限りでない。 (3) 屋外広告物の照明は、内照式やバックライト式を主体とし、光源が露出したもの又は点滅するものは避けるものとする。 4 主要な道路等から2m以内の範囲に設ける街灯、サイン、ベンチ等の工作物は、周囲の建築物との色彩の統一を図るなど、地区全体の景観に配慮したものとする。ただし、道路又は公園内に設置するものはこの限りでない。 |

|||

| - | 5 建築物の遊歩道1に面した1階部分には、屋内の活動が外部におよぶように、開口部又はテラスを設けるものとする。 6 建築物の壁面による圧迫感を軽減するため、柱等のデザイン、色彩等によって壁面を分節するものとする。 7 建築物の遊歩道1に面した低層部は、周辺市街地とのボリューム差を感じさせないよう、周辺市街地からの連続性やボリューム感の軽減に配慮するものとする。 |

|||

| 建築物の緑化率の最低限度 | 100分の10 | 100分の25 | ||

| 垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。 | |||

| 地区整備計画 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 名称 | E-1地区 | E-2地区 | F地区 |

| 面積 | 約0.4ha | 約0.3ha | 約0.6ha | ||

| 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 自動車教習所 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。) 3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令第130条の9の5に規定するもの 4 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 5 建築基準法別表第2(ぬ)項第1号から第3号までに掲げるもの(同表(ぬ)項第2号、第3号(2)から(6)まで、(13)、(15)及び(17)から(19)まで並びに(る)項第1号(25)から(28)までに掲げるものを除く。) 6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |

次に掲げる建築物以外のものは建築してはならない。 1 神奈川台場遺構の保全又は活用に資するもので次に掲げるもの (1) 店舗 (2) 展示場 (3) 集会場 2 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの |

|||

| 建築物の容積率の最高限度 | 10分の20 | 10分の2 | |||

| 建築物の敷地面積の最低限度 | 800㎡ | 300㎡ | 3,000㎡ | ||

| ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 | |||||

| 建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは、31mを超えてはならない。 2 建築物の各部分から真北方向にある近隣商業地域と工業地域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10mを加えたもの以下としなければならない。 |

建築物の高さは、31mを超えてはならない。 | |||

| 壁面の位置 の制限 |

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物については、この限りでない。 | ||||

| 建築物等の 形態意匠の 制限 |

1 建築物の外壁の色彩は、マンセル表色系で次に掲げるものを基調とするものとする。 (1) 有彩色のうち色相が赤(R)系、黄赤(YR)系又は黄(Y)系(1Rから5Y)で明度4以上かつ彩度6以下のもの (2) 有彩色のうち色相が赤紫(RP)系(1RPから10RP)で明度4以上かつ彩度3以下のもの (3) 有彩色のうち色相が黄(Y)系又は黄緑(GY)系(6Yから5GY)で明度4以上かつ彩度3以下のもの 2 屋外に設ける建築設備等(太陽光発電設備及び太陽熱利用設備を除く。)は、道路及び地区施設から望見されないように配置し、又はパラペット若しくは目隠し壁等、目隠しとなるものを当該設備の周囲に設置するものとする。 3 主要な道路等から2m以内の範囲に設ける街灯、サイン、ベンチ等の工作物は、周囲の建築物との色彩の統一を図るなど、地区全体の景観に配慮したものとする。ただし、道路又は公園内に設置する場合はこの限りでない。 |

||||

| 4 屋外広告物は、地区の景観を阻害しないよう次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 屋外広告物(自己の名称、自己の事業若しくは営業の内容で独立文字・マーク等の組合せのもの又は管理上必要な事項を表示するものを除く。)は、建築物の高さが20mを超える部分には設けないものとする。 (2) 建築物の屋上に広告物を設けないものとする。ただし、その高さを20m以下とした建築物に設けるものはこの限りでない。 (3) 屋外広告物の照明は、内照式やバックライト式を主体とし、光源が露出したもの又は点滅するものは避けるものとする。 |

4 屋外広告物(自己の名称、自己の事業若しくは営業の内容で、独立文字・マーク等の組み合わせのもの又は管理上必要な事項を表示するものは除く。)は、設置しないものとする。 5 神奈川台場遺構の保全又は活用に資する建築物は、台場保全広場との調和を図るものとする。 |

||||

| 5 地区計画の区域外の周辺市街地に面する部分は、周辺市街地とのボリューム差を感じないよう、周辺市街地からの連続性やボリューム感の軽減に配慮するものとする。 | - | ||||

| 建築物の緑化率の最低限度 | 100分の10 | 100分の5 | 100分の15 | ||

| 垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。 | ||||

このページへのお問合せ

都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課

電話:045-671-3857

電話:045-671-3857

ファクス:045-651-3164

ページID:455-200-048