1.新規申請(手帳と自立支援の両方を同時に新規で申請する場合)

初めて精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)を同時に申請する方の必要書類です。(区役所窓口申請)

申請に必要な書類(新規申請/手帳と自立同時/区窓口) ★新規申請(手帳と自立同時/区窓口)に必要なものチェックリスト(PDF:258KB)

| 名称 |

備考 |

①申請書(手帳で1枚、自立支援で1枚必要)

【手帳用】申請書

☑ Excel版(エクセル:71KB)

☑ PDF版(PDF:151KB)

【自立支援用】申請書

☑ Excel版(エクセル:44KB)

☑ PDF版(PDF:630KB) |

区役所の窓口でお出しすることができますが、待ち時間短縮のため、できるだけ事前に印刷して書いてきてください。 |

②診断書(原本)

☑ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用/A3・1枚版)(PDF:237KB)

☑ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用/A4・2枚版)(PDF:239KB) |

◆ここから印刷して主治医に渡してください。(診断書を書くのは指定医療機関で精神通院医療を担当する医師である必要があります。)

◆A3・1枚版かA4・2枚版かはプリンターの状況によってどちらかを選んでください。(A3版はA3に拡大して印刷してください。A4・2枚版で印刷する場合は、両面印刷にせず片面2枚で印刷してください。)

◆初診年月日から6か月経過しているかご確認ください。 ◆診断書の⑨~⑪の項目に記載がないと自立支援医療に使えません。医師に「自立支援医療も同時に申請したいのでその項目も書いてください」と依頼してください。 |

| ③マイナンバーカード |

◆マイナンバーカードを持っていない方は番号通知カード+本人確認書類でも可能です。どちらもない場合は窓口でその旨を伝えてください。 |

| ④本人確認書類 |

◆③のマイナンバーカードがある場合は不要です。

◆③のマイナンバーカードがない場合は、免許証やパスポートなど顔写真付きの本人確認書類が必要です。顔写真付きの書類もない場合は、健康保険証や年金手帳などを2点お持ちください。 |

⑤健康保険証(受診者ご本人のもの)

※国保と後期高齢の方は全員分 |

◆国民健康保険に加入されている場合

→住民票上の同じ世帯の中で同じ国保に加入している人全員分が必要

◆後期高齢者医療に加入されている場合

→住民票上の同じ世帯の中で同じ後期高齢者医療に加入している人全員分が必要

◆社会保険に加入されている場合

→受診者ご本人のものが必要

※待ち時間短縮のため、可能であれば事前にコピーを取ってきてください。家族の分はコピーで構いません。 |

| ⑥指定したい病院・薬局・訪問看護ステーション等がわかるもの(診察券・お薬袋等) |

自立支援医療で指定できる病院は原則1か所、薬局は最大2か所、訪問看護ステーションは1か所です。

◆指定医療機関のみ指定することができます。横浜市内の指定医療機関はこちら(指定医療機関)から検索してください。横浜市以外の指定医療機関は各市町村のホームページで確認してください。

◆まだかかっていなくて診察券等用意できない場合は、ホームページの印刷でも可能です。住所と名称が分かる部分を印刷してきてください。 |

⑦「対象者」の市民税課税証明書・非課税証明書または「対象者」のマイナンバー

※必要に応じて提出が必要 |

自立支援医療の制度は以下の「対象者」の課税状況を確認します。

◆国民健康保険に加入されている場合

→住民票上の同じ世帯の中で同じ国保に加入している人全員分 ◆後期高齢者医療に加入されている場合 →住民票上の同じ世帯の中で同じ後期高齢者医療に加入している人全員分

◆社会保険に加入されている場合

→被保険者(保険証に書いてあります)

--------------------------------------------------------

上記の「対象者」が次の条件にあてはまる場合は、横浜市のシステムで課税状況の確認ができるので、課税証明書・非課税証明書の提出は不要です。(未申告を除く)

◆窓口での申請が1~6月の場合、その前年の1月1日時点で横浜市民だった

◆窓口での申請が7~12月の場合、その 年の1月1日時点で横浜市民だった

--------------------------------------------------------

※条件にあてはまらない場合は、「対象者」の課税証明書・非課税証明書の提出または「対象者」のマイナンバーの提示が必要です。(マイナンバーで照会します。)

【課税証明書・非課税証明書の取得】

課税証明書・非課税証明書は住んでいた(いる)市町村の税務課で取得します。取得の方法などは該当の市町村の税務課に聞いてください。

◆窓口での申請が1~6月の場合、その前年の1月1日時点で住んでいた(いる)市町村の税務課

◆窓口での申請が7~12月の場合、その年の1月1日時点で住んでいた(いる)市町村の税務課

【マイナンバーでの照会】

対象者の「氏名」「生年月日」「マイナンバー」「当時(または現在)の住所」を区窓口でお伝えください。 |

⑧(受診者本人の)収入が分かるもの

※世帯が市民税非課税世帯の人のみ必要 |

自立支援医療の制度では、世帯が非課税世帯(世帯全員が非課税)である場合は、本人の収入の申告が必要です。

以下の収入がある人は、収入額等が分かる資料をお持ちください。(通知書や通帳のコピー、給与明細など)

--------------------------------------------------------

【公的年金等収入】

◆老齢年金や企業年金

◆障害年金

◆遺族年金

◆特別障害給付金(国民年金に任意加入していなかったことにより福祉的措置として給付される給付金)

◆その他、寡婦年金(国)、障害手当金(厚)、障害一時金(共)、船員障害手当金、法改正前の障害年金、職域加算額(障害または死亡を給付事由とするもの)

※老齢年金や企業年金は市のシステムで確認できる場合はその金額を参照します。

※年金生活者支援給付金は申告不要

--------------------------------------------------------

【手当等収入】

◆特別児童扶養手当(20歳未満の障害児)

◆障害児福祉手当(20歳未満の重度障害児)

◆特別障害者手当(20歳以上の重度障害者)

◆経過的福祉手当(旧法による福祉手当/特別児童扶養手当に関するもの)

※傷病手当金、失業手当、工賃等は申告不要

--------------------------------------------------------

【その他の収入】(労災関係)

◆労災による障害補償年金

◆労災による障害補償一時金

◆複数事業労働者障害給付

◆障害給付(通勤災害)

※これ以外の療養補償給付、休業補償給付、遺族補償給付(遺族補償年金、遺族補償一時金)、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付、二次健康診断等給付は申告不要

※通知書に「労災年金」としか記載がない場合は、「障害補償年金」「遺族補償年金、傷病補償年金」のどれなのかを確認する必要があります。申告の必要があるのは「障害補償年金」です。

--------------------------------------------------------

【地方税法の合計所得金額】

◆給与所得、配当所得、譲渡所得など

※所得とは収入から経費部分を引いた金額です。医療費控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額です。

※市のシステムで確認できる場合は、その金額を参照します。 |

| ⑨顔写真(縦4㎝×横3㎝)1枚 |

◆写真の裏面に氏名、生年月日を書いてください。

◆手帳には紙様式とカード様式の2種類あり、どちらかを選択いただけます。

・紙様式→写真は最終的に手帳を窓口で交付する際にお持ちいただければ大丈夫です。申請時に提出でももちろん可です。

・カード様式→印刷が必要なため申請時に必ずお持ちください。 |

⑩(代理の方が申請する場合)

代理の方の本人確認書類 |

◆代理の方が申請される場合は、代理の方の本人確認書類も必要です。成年後見人等が申請される場合は登記事項証明書も必要です。 |

⑪(ご本人が18歳未満の場合)

保護者の方の本人確認書類 |

|

2.更新申請(手帳と自立支援の両方を同時に更新する場合)

すでに精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)受給者証を持っていて同時に更新申請する方の必要書類です。(区役所窓口申請)

手帳は2年に1回の更新、自立支援は1年に1回の更新です。自立支援は1年ごとの更新のたびに診断書が必要なわけではなく、診断書が必要なのは2年に1回です。この案内は「手帳の更新時期&自立支援医療の2年に1度の診断書を提出する更新時期である」という条件の方向けです。

-

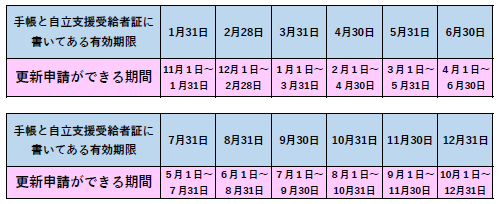

◆手帳も自立支援も有効期限の3か月前から更新申請をすることができます。

※2月については29日まである年は2月29日と読み替えます。

※区役所は土・日・祝日および年末年始はお休みのため申請の受理はできません。お早めにご申請ください。

◆手帳が更新できる期間であっても自立支援が更新できない期間であった場合、またはその逆の場合は同時申請はできません。

◆手帳と自立支援の有効期限がずれている場合、ケースによってはそろえることができる場合もあります。(手帳の方は期間を変えることはできないため自立支援で調整することになります。)

◆横浜市から更新のお知らせは送っていません。手帳や自立支援受給者証に書いてある有効期限を確認のうえ、忘れないように更新申請をしてください。

◆有効期限までに更新申請をすれば期間は途切れませんが、手帳も自立支援も申請いただいてから交付までにかなり時間がかかります。以下のような不都合が生じる場合がありますので、3か月前になったらすぐの申請をおすすめします。

・手帳➡手帳を提示して他のサービスを利用している場合は手帳が手元にないことでサービスを受けられないケースもあります。

・自立支援➡受給者証が手元にない期間は受付確認票という控えを提示して受診いただくことになりますが、医療機関によっては3割負担となります。手元に受給者証がなかった期間の3割負担分については、後日の差額の払い戻しは可能ですが、一時的に負担が大きくなります。(※有効期間外のものについては払い戻しの対象にはなりません。)

申請に必要な書類(更新申請/手帳と自立同時/区窓口) ★更新申請(手帳と自立同時/区窓口)に必要なものチェックリスト(PDF:261KB)

| 名称 |

備考 |

①申請書(手帳で1枚、自立支援で1枚必要)

【手帳用】申請書

☑ Excel版 (エクセル:71KB)

☑ PDF版 (PDF:151KB)

【自立支援用】申請書

☑ Excel版(エクセル:44KB)

☑ PDF版(PDF:630KB) |

区役所の窓口でお出しすることができますが、待ち時間短縮のため、できるだけ事前に印刷して書いてきてください。 |

②診断書(原本)

☑ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用/A3・1枚版)(PDF:237KB)

☑ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用/A4・2枚版)(PDF:239KB) |

◆ここから印刷して主治医に渡してください。(診断書を書くのは指定医療機関で精神通院医療を担当する医師である必要があります。) ◆A3・1枚版かA4・2枚版かはプリンターの状況によってどちらかを選んでください。(A3版はA3に拡大して印刷してください。A4・2枚版で印刷する場合は、両面印刷にせず片面2枚で印刷してください。)

◆診断書の⑨~⑪の項目に記載がないと自立支援医療に使えません。医師に「自立支援医療も同時に申請したいのでその項目も書いてください」と依頼してください。 |

| ③マイナンバーカード |

◆マイナンバーカードを持っていない方は番号通知カード+本人確認書類でも可能です。どちらもない場合は窓口でその旨を伝えてください。 |

| ④本人確認書類 |

◆③のマイナンバーカードがある場合は不要です。

◆③のマイナンバーカードがない場合は、免許証やパスポートなど顔写真付きの本人確認書類が必要です。顔写真付きの書類もない場合は、健康保険証や年金手帳などを2点お持ちください。 |

⑤健康保険証(受診者本人のもの)

※国保と後期高齢の方は全員分 |

◆国民健康保険に加入されている場合

→住民票上の同じ世帯の中で同じ国保に加入している人全員分が必要

◆後期高齢者医療に加入されている場合

→住民票上の同じ世帯の中で同じ後期高齢者医療に加入している人全員分が必要

◆社会保険に加入されている場合

→受診者ご本人のものが必要

※待ち時間短縮のため、可能であれば事前にコピーを取ってきてください。家族の分はコピーで構いません。 |

⑥指定したい病院・薬局・訪問看護ステーション等が分かるもの(診察券・お薬袋等)

※今指定しているところと変更がない場合は不要 |

自立支援医療で指定できる病院は原則1か所、薬局は最大2か所、訪問看護ステーションは1か所です。

◆指定医療機関のみ指定することができます。横浜市内の指定医療機関はこちら(指定医療機関)から検索してください。横浜市以外の指定医療機関は各市町村のホームページで確認してください。

◆診察券等ない場合はホームページの印刷でも可能です。住所と名称が分かる部分を印刷してきてください。 |

⑦「対象者」の市民税課税証明書・非課税証明書または「対象者」のマイナンバー

※必要に応じて提出が必要 |

自立支援医療の制度は以下の「対象者」の課税状況を確認します。

◆国民健康保険に加入されている場合

→住民票上の同じ世帯の中で同じ国保に加入している人全員分 ◆後期高齢者医療に加入されている場合 →住民票上の同じ世帯の中で同じ後期高齢者医療に加入している人全員分 ◆社会保険に加入されている場合 →被保険者(保険証に書いてあります)

--------------------------------------------------------

上記の「対象者」が次の条件にあてはまる場合は、横浜市のシステムで課税状況の確認ができるので、課税証明書・非課税証明書の提出は不要です。(未申告を除く)

◆窓口での申請が1~6月の場合、その前年の1月1日時点で横浜市民だった

◆窓口での申請が7~12月の場合、その 年の1月1日時点で横浜市民だった

--------------------------------------------------------

※条件にあてはまらない場合は、「対象者」の課税証明書・非課税証明書の提出または「対象者」のマイナンバーの提示が必要です。(マイナンバーで照会します。)

【課税証明書・非課税証明書の取得】

課税証明書・非課税証明書は住んでいた(いる)市町村の税務課で取得します。取得の方法などは該当の市町村の税務課に聞いてください。 ◆窓口での申請が1~6月の場合、その前年の1月1日時点で住んでいた(いる)市町村の税務課 ◆窓口での申請が7~12月の場合、その年の1月1日時点で住んでいた(いる)市町村の税務課

【マイナンバーでの照会】

対象者の「氏名」「生年月日」「マイナンバー」「当時(または現在)の住所」を区窓口でお伝えください。 |

⑧(受診者本人の)収入が分かるもの

※世帯が市民税非課税世帯の人のみ必要 |

自立支援医療の制度では、世帯が非課税世帯(世帯全員が非課税)である場合は、本人の収入の申告が必要です。

以下の収入がある人は、収入額等が分かる資料をお持ちください。(通知書や通帳のコピー、給与明細など)

--------------------------------------------------------

【公的年金等収入】

◆老齢年金や企業年金

◆障害年金 ◆遺族年金 ◆特別障害給付金(国民年金に任意加入していなかったことにより福祉的措置として給付される給付金)

◆その他、寡婦年金(国)、障害手当金(厚)、障害一時金(共)、船員障害手当金、法改正前の障害年金、職域加算額(障害または死亡を給付事由とするもの)

※老齢年金や企業年金は市のシステムで確認できる場合はその金額を参照します。

※年金生活者支援給付金は申告不要

--------------------------------------------------------

【手当等収入】

◆特別児童扶養手当(20歳未満の障害児)

◆障害児福祉手当(20歳未満の重度障害児)

◆特別障害者手当(20歳以上の重度障害者)

◆経過的福祉手当(旧法による福祉手当/特別児童扶養手当に関するもの)

※傷病手当金、失業手当、工賃等は申告不要

--------------------------------------------------------

【その他の収入】(労災関係)

◆労災による障害補償年金

◆労災による障害補償一時金

◆複数事業労働者障害給付

◆障害給付(通勤災害)

※これ以外の療養補償給付、休業補償給付、遺族補償給付(遺族補償年金、遺族補償一時金)、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付、二次健康診断等給付は申告不要

※通知書に「労災年金」としか記載がない場合は、「障害補償年金」「遺族補償年金、傷病補償年金」のどれなのかを確認する必要があります。申告の必要があるのは「障害補償年金」です。

--------------------------------------------------------

【地方税法の合計所得金額】

◆給与所得、配当所得、譲渡所得など

※所得とは収入から経費部分を引いた金額です。医療費控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額です。

※市のシステムで確認できる場合は、その金額を参照します。 |

⑨顔写真(縦4㎝×横3㎝)1枚

※現在お持ちの手帳の更新欄が余っている場合は顔写真の提出は不要です。

ただし、紙様式手帳のみ更新または再承認時に等級が変わってしまった場合は手帳の交付時に写真の提出が必要になります。

※写真の提出が不要であっても写真を変更したい場合は提出してください。 |

◆写真の裏面に氏名、生年月日を書いてください。

・紙様式→写真は最終的に手帳を窓口で交付する際にお持ちいただければ大丈夫です。申請時に提出でももちろん可です。(手帳の更新欄が余っている場合は不要)

・カード様式→印刷が必要なため申請時に必ずお持ちください。(手帳の更新欄が余っている場合は不要) |

| ⑩現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(原本) |

|

⑪(代理の方が申請する場合)

代理の方の本人確認書類の写し |

◆代理の方が申請される場合は、代理の方の本人確認書類も必要です。成年後見人等が申請される場合は登記事項証明書も必要です。 |

⑫(ご本人が18歳未満の場合)

保護者の方の本人確認書類の写し |

|

◆申請してから交付まで約2か月から3か月かかります。申請の時期や内容により異なります。

◆手帳は区窓口での交付、自立支援受給者証は郵送(特定記録)での交付となります。

◆手帳については、交付の決定がされたら、区役所から「精神障害者保健福祉手帳の交付のお知らせ」というご案内をお送りします。そこに書かれた持ち物をお持ちになって、区高齢・障害支援課の窓口で交付を受けてください。 ※手帳は郵送での交付はできません。事情によりご本人が区の窓口に行けない場合は、代理の方が受け取ることも可能です。

◆審査の結果、不承認となった場合は、市こころの健康相談センターから不承認通知をお送りします。