現在位置

- 横浜市トップページ

- くらし・手続き

- まちづくり・環境

- 都市整備

- 市民主体のまちづくり

- ヨコハマ市民まち普請事業(まちの魅力を高める施設の整備補助)

- ヨコハマ市民まち普請事業について

最終更新日 2025年4月25日

ここから本文です。

ヨコハマ市民まち普請事業について

市民の皆さんの、 地域の問題を解決したい、 地域の魅力をもっと高めたい、という思いを実現するための施設整備に対して支援・助成を行う事業です。

子育て支援、防犯・防災、多世代交流、環境保全・・・ 分野を問わずにご応募いただけます。

まち普請事業やコンテストの様子を紹介している動画も合わせてご覧ください。

人による支援

1.市職員が支援

提案内容の整理や関係機関との協議・調整など応募前の段階から整備完了まで、地域まちづくり課の職員が支援します。

2.まちづくりコーディネーターの派遣

提案内容に関して専門的な見地からアドバイスができる「まちづくりの専門家(まちづくりコーディネーター)」を派遣します。

まちづくりコーディネーターは提案グループの打ち合わせに参加し、「組織づくり」「提案内容の検討」「合意形成の方法」などについて、プロの視点でアドバイスをしてくださいます。

助成金による支援

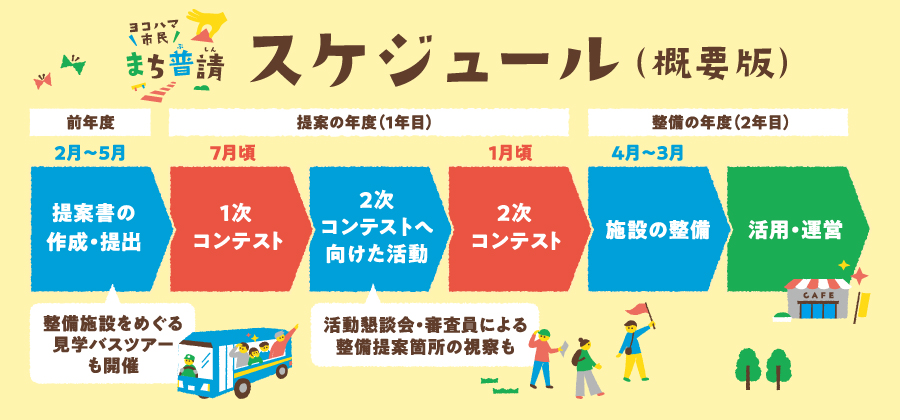

3.活動助成金(最大30 万円)の交付

1次コンテストを通過した団体に、2 次コンテストに向けて活動助成金を交付します。

4.整備助成金(50~500 万円)の交付

2次コンテストで整備助成金の対象として選考された団体に、整備助成金を交付します。

まち普請事業は、市民の皆さんが主体となってアイデアを出し、共感する人を集め、議論して、提案をまとめます。

また、見事コンテストを通過した後は、地域の方々と一緒に汗を流して施設を整備します。

アイデア出しからコンテストへの参加、実際の整備完了まで、市民の皆さんが主体となることで、

地域での活動の輪の広がりや地域コミュニティの活性化 を目的としています。

詳細は こちら(応募を考えている方へ) からご確認ください。

詳細はこちら(その他のまちづくり活動に対する助成事業)からご確認ください。

令和7年度ヨコハマ市民まち普請事業 応援企業の皆様のご紹介

まち普請事業の趣旨にご賛同いただき、市民の皆様が主体となって行うまちづくりを一緒に盛り上げていただいている企業の皆様です。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2679

電話:045-671-2679

ファクス:045-663-8641

ページID:379-596-513