- 横浜市トップページ

- 戸塚区トップページ

- 区の紹介

- 戸塚区の歴史

- 身近な地域の歴史を聴く

- 未来につなぐ地域のシンボル「大わらじ」

ここから本文です。

未来につなぐ地域のシンボル「大わらじ」

最終更新日 2025年4月22日

南谷戸和楽路会 会長 根本 茂さん(67) 2024年インタビュー当時

大わらじに関わるようになったきっかけを教えてください。

私はもともと、神奈川県外の生まれです。結婚して南谷戸(※)に住み始めた1986(昭和61)年頃、既に地域に水田はありませんでした。昔は東海道線から水田越しに大わらじが見えたそうです。

妻が南谷戸出身ということもあって、近所に親戚も多く自然と地域に入ることができました。いつの間にか神社の清掃に出るようになって、また、大わらじの清掃もするようになりました。現在は大わらじ保存会「南谷戸和楽路会」の会長を務めています。

横浜市有形民俗文化財に登録されている「南谷戸の大わらじ」(2024年)

横浜市有形民俗文化財に登録されている「南谷戸の大わらじ」(2024年)

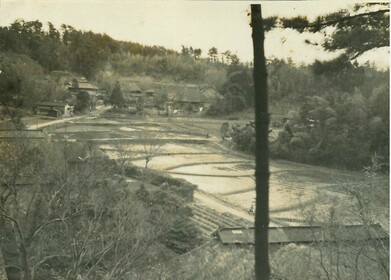

地域に水田が広がっていた頃、南谷戸から見た富士山(年代不詳)【写真提供:南谷戸和楽路会】

地域に水田が広がっていた頃、南谷戸から見た富士山(年代不詳)【写真提供:南谷戸和楽路会】

※南谷戸(みなみやと)・・・横浜市戸塚区下倉田町にある地域。「南谷戸」は旧地名で、昭和初期までは「鎌倉郡豊田村字下倉田南谷戸」だった。大わらじ付近のバス停名は「南谷」と表記されている。

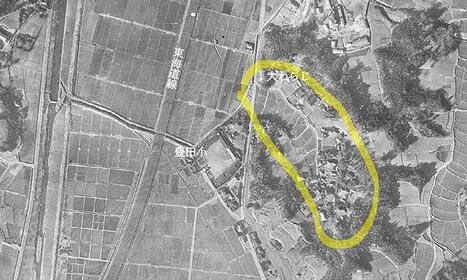

戦後の南谷戸(図中黄色線部) 1947(昭和22)年撮影【国土地理院空中写真サービス】

戦後の南谷戸(図中黄色線部) 1947(昭和22)年撮影【国土地理院空中写真サービス】

現在の南谷戸(図中黄色線部) 2019(令和元)年撮影【国土地理院空中写真サービス】

現在の南谷戸(図中黄色線部) 2019(令和元)年撮影【国土地理院空中写真サービス】

大わらじについて教えてください。

大わらじがあるところは、南谷戸にもとからあった13軒の農家の入口で、聖域のような場所です。今でも道祖神や庚申塚、馬頭観音がありますが、馬頭観音は線路近くにあったものが移動されてきたようです。

この地域は東海道から枝分かれして鎌倉へ向かう鎌倉道沿いにあります。戸塚宿から南の貝殻坂(今の栄区)までの間は休憩する場所もなく、当時の旅人や村人はここで休憩し、わらじを履き替えて貝殻坂越えに挑んだのです。道祖神脇の木の枝にわらじをかけて道中の安全を祈願したのでしょうね。

南谷戸(年代不詳)【写真提供:南谷戸和楽路会】

南谷戸(年代不詳)【写真提供:南谷戸和楽路会】

南谷戸の入り口にかかる大わらじ(2024年)

南谷戸の入り口にかかる大わらじ(2024年)

今のような大きなわらじを作り始めたのは大正初期。経緯は諸説ありますが、鎌倉に奉納されているわらじを見た南谷戸の人が、地域の象徴になるものをつくるために始めたという話も聞いたことがあります。しかし、鎌倉と浅草の浅草寺にあるものは「草履(ぞうり)」です。南谷戸は「草鞋(わらじ)」で、ぞうりとわらじは別物です。ぞうりは鼻緒がついているだけですが、わらじは鼻緒から伸びた紐を足首にくくりつけて固定します。わらじの方が複雑なつくりをしているんですよ。

南谷戸の大わらじは、全長3.5mあります。以前は4年ごと、オリンピックの年に大わらじの架け替えをしていましたが、今は3年ごとに架け替えています。わらじ作りを教えてくださる方が居なくなってしまうので、作り方を伝承していくために3年ごとにしました。昔の大わらじは今より大きく見えます。現在の大わらじには鉄骨の骨組みが入っていますが、昔は竹の骨組みに藁を編んでいたので、藁の重さで竹が伸び、大わらじが長かったそうです。

1983(昭和58)年、今のような鉄骨の櫓(やぐら)に架けるようになりましたが、最初は松の木に吊るされていました。吊るされた大わらじをブランコのようにして遊んだという昔の話を聞いたことがあります。

1974(昭和49)年頃の架け替えの様子【写真提供:南谷戸和楽路会】

1974(昭和49)年頃の架け替えの様子【写真提供:南谷戸和楽路会】

2024(令和6)年の架け替えの様子【写真提供:南谷戸和楽路会】

2024(令和6)年の架け替えの様子【写真提供:南谷戸和楽路会】

大わらじづくりは大変なのでしょうね!

現在、大わらじ作りに中心的に関わっているのは15名くらいです。3月から準備を始め、4月中旬にかけて組み立て、架け替えます。

まず、部材の乳や鼻緒から作り始めます。そして、4月のはじめにそのとき架かっている大わらじを櫓から下ろします。わらじ作りをよく知る地域の大先輩がいた頃は一足分を一斉に解体して作り直していましたが、今は、片方解体し、もう片方を残して見本にしながら組み立てています。

かつて地域にあった作業場での大わらじ作り【写真提供:南谷戸和楽路会】

かつて地域にあった作業場での大わらじ作り【写真提供:南谷戸和楽路会】

一足分の大わらじ

一足分の大わらじ

大わらじの重さは、200㎏です。櫓にかけてあると、一見、片足分に見えますが、裏側にもう片足分あり、一足両足分あるのです。片足100㎏ある2つの大わらじのつま先を上にして、骨組みの鉄骨にチェーンをつけ、架台にある500㎏のチェーンブロックで釣り上げます。大わらじ一足に使う藁の重さは140㎏くらい。2tトラック1台分くらいの藁が必要なのですが、この藁の確保が大変です。地域に水田があった頃はその藁を使っていたそうです。その後、小学校の田んぼの藁をもらっていましたがそれもなくなってしまいましたからね。今では吉田町や田谷(栄区)の農家から、稲刈りや脱穀作業を手伝い分けていただいています。余った藁は小学生の藁草履づくりに利用します。戸塚に農家さんが居なくなったら、私の故郷の茨城まで藁を貰いに行かないといけないかもしれません。

大わらじ保存会「南谷戸和楽路会」のことを教えてください。

もともと、1912(大正元)年にできた地域の集まり「求心会」が農家の副業として藁作業を奨励したのが始まりです。その後、戦中戦後に何度か会の名前を変えながら、1983(昭和58)年に今の「和楽路会」になりました。和楽路会は農家の収入にゆとりができて和やかな生きる道を楽しむために誕生し、大わらじの制作で地域の連帯感を深めることを目的としています。戦後(1951年)、「農事研究会」に改称した当時は、若者の間で賭け事が多かったので藁作業を奨励したとも言われています。その頃は吉田町に戸塚競馬があったこともあり、世間では賭け事で田んぼを失うなんてこともあったそうです。

「求心会」の頃から、会は大わらじの保存・管理だけでなく地域の相互扶助に力を入れてきました。今でも七夕飾りやそうめん流しなど家族で参加できるイベントを開催して地域のつながりづくりを推進しています。

さらに、それまで口伝だった大わらじの作り方を手順書としてまとめるなど、大わらじを若い世代の人たちにつないでいくことを意識しています。次の世代のこと、後継者が一番の問題です。昔は農家が多かったので仕事も農作業が中心でしたが、今は様々な家庭があってやることが沢山ありますよね。新しい方をどう呼び込むのかが一番の問題です。今はすぐに過去になりますから、これから先のために今、何をやるのか、その時間を地域の人たちとどう関わっていくかが大切だと思っています。

大わらじへのアクセス

所在地:横浜市戸塚区下倉田町675-1

JR戸塚駅東口から江ノ電バスにて「大船」行、「飯島団地」行、「平島」行に乗車し、「南谷」で下車すぐ

JR大船駅から江ノ電バスにて「戸塚駅」行に乗車し、「南谷」で下車すぐ

このページへのお問合せ

ページID:356-798-748