ここから本文です。

C-100:鶴見一丁目地区

都市計画決定:平成27年2月5日

最終更新日 2022年12月9日

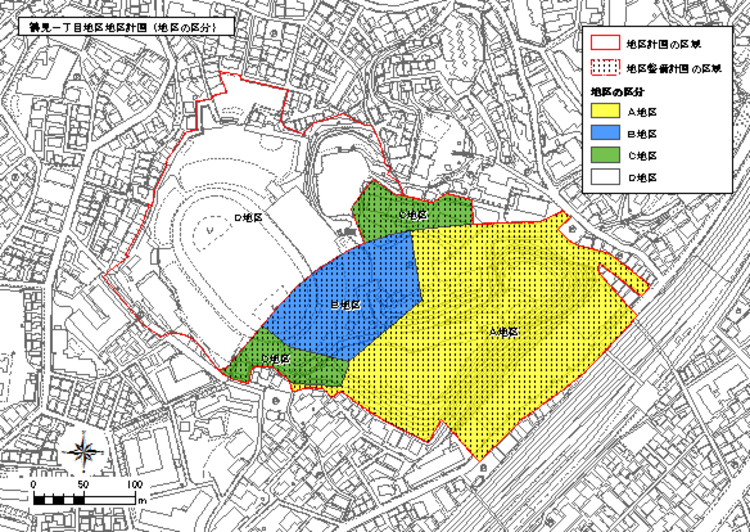

計画図(地区の区分)

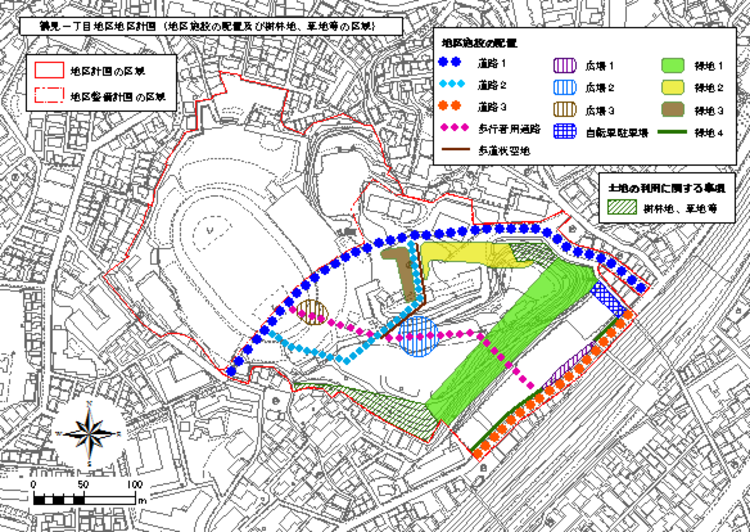

計画図(地区施設の配置及び樹林地、草地等の区域)

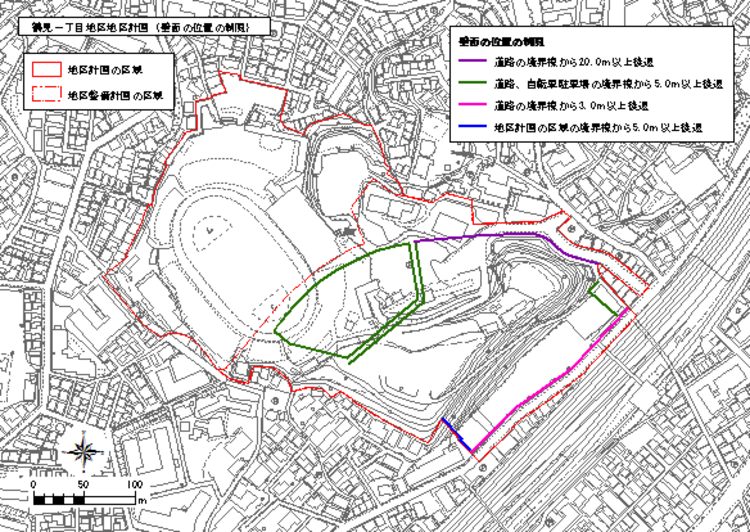

計画図(壁面の位置の制限)

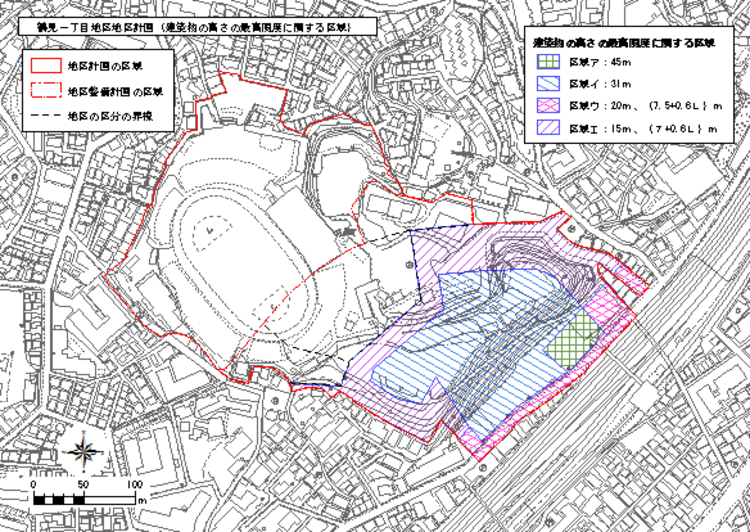

計画図(建築物の高さの最高限度に関する区域)

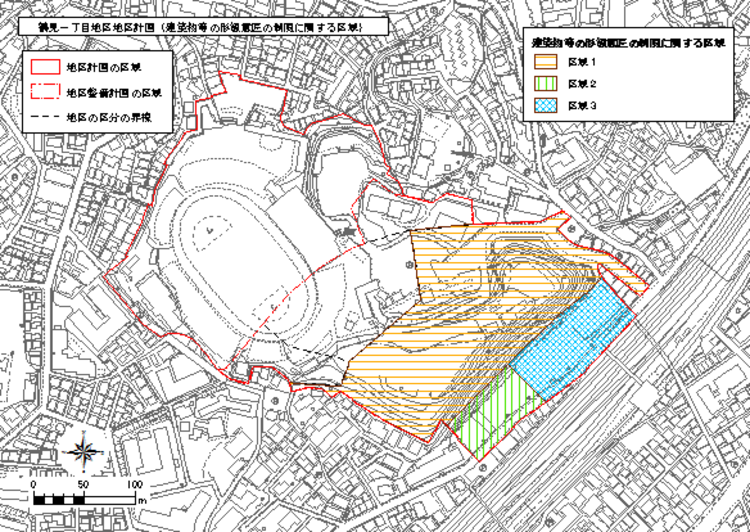

計画図(建築物等の形態意匠の制限に関する区域)

| 名称 | 鶴見一丁目地区地区計画 | |

|---|---|---|

| 位置 | 鶴見区岸谷三丁目、岸谷四丁目、鶴見一丁目及び東寺尾東台地内 | |

| 面積 | 約10.7ha | |

| 地区計画の目標 | 本地区は、京急本線花月園前駅に近接する花月園競輪場跡地を中心とした地区である。 花月園競輪場は、平成22年3月に競輪事業が廃止され、関連施設のほとんどが使用されていない状況であり、競輪場に隣接していた民間企業社宅も解体されたことから、地区の大部分が遊休地となっている。 本地区は、横浜市都市計画マスタープラン全体構想において「都心・臨海周辺部」に位置しており、その土地利用の方針として、道路や広場などの都市基盤施設や、地域の実状に応じた生活支援機能の拡充と合わせた都市型住宅の整備など、居住機能の強化を図ることなどにより、職住近接を実現することとしている。また、大規模な土地利用転換が見込まれる場合には、地域における公共インフラ等の状況も踏まえ、必要な機能の導入が図られるよう誘導することとしている。 横浜市都市計画マスタープラン鶴見区プランにおいては、花月園競輪場跡地部分を「大規模施設地」に位置付け、緑の多い環境を形成することとし、その他の部分は「一般中層住宅地」として、宅地内の緑の保全、狭あい道路の拡幅などにより、環境が良く災害に強いまちづくりを進めることとしている。 加えて、横浜市防災計画において、地震による延焼火災のふく射熱や煙から市民の生命・身体を守るために避難する場所として指定することとしている「広域避難場所」として、地区のほぼ全域が指定されている。 本地区の利活用については、花月園競輪場における競輪事業の廃止を受け、「花月園競輪場関係県有地等の利活用に係る検討会」(主催:神奈川県)により検討が行われた。その検討結果のとりまとめにおいて利活用の方向性が示され、緑の保全・創造にも寄与することができる防災機能を備えた一定規模のオープンスペースの確保、駅前に近接する部分への駅前にふさわしい機能の確保がまちづくりの方針として挙げられた。 本地区計画は、この検討結果のとりまとめ等を踏まえ、防災性の向上や良好な自然環境の形成等に資する地域の中核となる地区公園の整備と合わせて、広場、緑地の確保や歩行者ネットワークの形成、駅前にふさわしい機能の確保等を行いながら建築物の整備を推進することにより、自然環境や景観等に配慮した快適な居住環境を有する良好な市街地の形成を図ることを目標とする。 |

|

| 区 域 の 整 備 、 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 |

土地利用の方針 | 地区公園の整備を推進するとともに、駅との近接性や地区公園との関係性等を考慮した良好な市街地を形成するため、立地特性に応じて地区を区分し、土地利用の方針を次のように定める。

|

| 地区施設の整備の方針 | 地区内の主要な道路として既存の周辺道路とつながる道路1を整備するとともに、道路1に接続して地区を区分する道路2を整備し、土地の有効利用を図る。 駅前の良好な歩行者空間を確保するため、市道東寺尾431号線の拡幅により道路3を整備するとともに、バスの乗降スペースを備え、バスの乗降客や歩行者等のたまり空間となる広場1を確保する。 駅前に位置する場所には、駅利用者等の利便性向上に寄与する自転車駐車場を整備する。 また、道路3から地区公園までを安全かつ効率的な動線でつなぐ歩行者用通路の整備や道路2沿いの歩道状空地の確保により、良好な歩行者ネットワークを形成する。歩道状空地の区域内には、幅員0.5mを超えない範囲で緑化を行い、緑豊かな歩行者空間を形成するとともに、歩行者用通路と一体となって憩いの場となる広場2及び広場3を整備する。 さらに、保全する緑地との連続性に配慮しながら斜面地等を緑化することにより、既存の緑地の存在感を継承する緑地1、緑地2及び緑地3を整備し、道路3の沿道には、道路3の歩道と一体的に利用できる歩行者空間を含む緑地4を整備することにより、緑豊かな環境を形成する。 |

|

| 建築物等の整備の方針 | 周辺環境や景観等に配慮した建築計画の誘導を図るため、地区の特性に応じて、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度を定める。 また、駅前に近接する部分の建築物内には、地域に開放する空間を設ける。 |

|

| 緑化の方針 | 緑豊かで快適な居住環境や魅力的な都市景観を形成するため、既存の緑地の保全に努めるとともに、積極的な緑化を推進する。 緑地の中で核となる部分については、既存の緑地との連続性や従来の自然性の回復を考慮しながら、重厚感のある緑地の形成を図る。 核となる緑地の縁辺部等で建築物等に近接する部分については、緑の一体感や安全性を考慮しながら、樹木や草地などの多様な緑化を視野に入れ、明るく快適な住環境の形成に資する緑地の形成を図る。 建築物の周囲や歩行者空間、広場など、居住者等に身近な部分については、園芸種等も含めた多様な緑化を積極的に行い、建築物等と調和した親しみやすい緑地の形成を図る。 |

|

| 樹林地、草地等の保全に関する方針 | 良好な自然環境を形成している緑地の保全を図るため、樹林地、草地等の保全に関する事項について定める。 | |

| 地 区 整 備 計 画 |

地区施設の配置及び規模 | 道路1 | 幅員12.0m 延長約490m | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 道路2 | 幅員6.0m 延長約250m | |||||

| 道路3 | 幅員12.0m 延長約210m | |||||

| 歩行者用通路(一部非青空) | 幅員6.0m 延長約290m | |||||

| 歩道状空地 | 幅員2.5m 延長約120m | |||||

| 広場1 | 面積約400m2 | |||||

| 広場2 | 面積約1,200m2 | |||||

| 広場3 | 面積約400m2 | |||||

| 自転車駐車場 | 面積約450m2 | |||||

| 緑地1 | 面積約6,700m2 | |||||

| 緑地2 | 面積約2,200m2 | |||||

| 緑地3 | 面積約800m2 | |||||

| 緑地4 | 面積約350m2 | |||||

| 地区の区分 | 名称 | A地区 | B地区 | C地区 | ||

| 面積 | 約4.3ha | 約1.2ha | 約0.7ha | |||

| 建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |

建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の4 | 10分の6 | |||

| 建築物の敷地面積の最低限度 | 7,000m2 ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 |

2,500m2 ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 |

100m2 ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 |

|||

| 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれらに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 | ― | ||||

| 建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは、計画図に示す区域アにおいては45m、区域イにおいては31m、区域ウにおいては20m、区域エにおいては15mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに、区域ウにおいては7.5m、区域エにおいては7mを加えたもの以下としなければならない。 |

1 建築物の高さは、15mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。 |

||||

| 建築物等の形態意匠の制限 |

|

|

建築物等の屋根及び外壁の色彩並びに屋外広告物の色彩、大きさ及び形状は、景観に配慮し刺激的な色彩を用いない等、周辺の街並みと調和したものとする。 | |||

| 建築物の緑化率の最低限度 | 100分の25 | 100分の20 | 100分の10 | |||

| 土 地 の 利 用 に 関 す る 事 項 |

樹林地、草地等の保全に関する事項 | 計画図に示す樹林地、草地等の区域内においては、次に掲げる行為のうち、緑地の保全上支障のある行為はしてはならない。 1 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 2 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 3 木竹の伐採 4 水面の埋立て又は干拓 5 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 |

― | |||

◆当地区の建築物等の形態又は意匠の制限は地区計画条例に定められているため、届出に加えて 形態意匠の認定に関する手続きが必要となります。

◆当地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に 緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

ページID:682-028-532