ここから本文です。

赤潮

最終更新日 2024年7月29日

赤潮について

赤潮とはプランクトンの異常増殖により海水が変色する現象をいいます。海洋が汚され、海水中にリンや窒素などの栄養物が多くなると、温度やその他の影響を受けて、プランクトンが異常に増えます。

プランクトンの増殖により海水が赤褐色やオレンジ色、時には青緑色に変色することがあります。このようなプランクトンは赤潮プランクトンと呼ばれます。

普段の横浜の海

普段の横浜の海

赤潮の横浜の海

赤潮の横浜の海

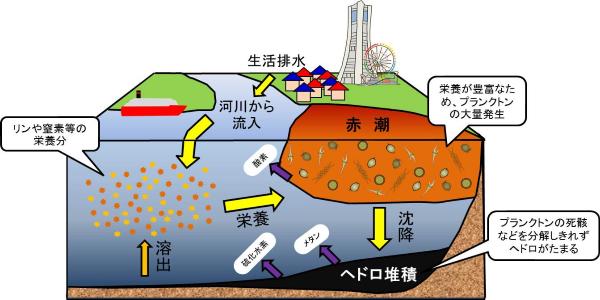

赤潮発生メカニズム

東京湾には、プランクトンの栄養となる窒素やリンがたくさん溶け込んでいます。春から秋にかけて、海水の温度が上がると、海水の中の植物プランクトンや、それを捕食する動物プランクトンが増殖します。

特定のプランクトンが異常に大繁殖することで海水が濁り、赤潮が発生します。

赤潮発生のイメージ

東京湾の特徴

表層

- 植物プランクトンが光合成をするため、酸素が多い。

- 発生時期は6月に集中、水温が20℃前後を超えるときに藻類の異常繁殖

- 降雨後における水温の好適温度への上昇が大きな要因

底層

- 有機物の分解で酸素が消費されて、貧酸素水塊ができる。

- 酸素が無くても生きていける生物が多くがみられるようになる。

横浜港のプランクトン

横浜港で見られた赤潮プランクトンの一部を紹介します。

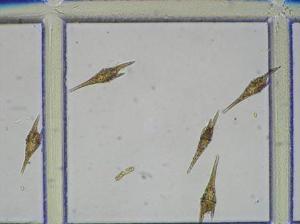

渦鞭毛藻類

渦鞭毛藻類は単細胞性で2本の鞭毛をもっています。この鞭毛を動かして泳ぎ回ることができます。

種類によっては、鎧板(よろいばん)というかたい殻でおおわれているもの、細胞同士を連結させて群体になっているものなど、様々な特徴があります。

魚介類や人間に有害な種類もありますが、横浜港で発見された例は近年ではありません。

左:Prorocentrum.micans 右:Prorocentrum.mexicanum

左:Prorocentrum.micans 右:Prorocentrum.mexicanum

Ceratium sp.

Ceratium sp.

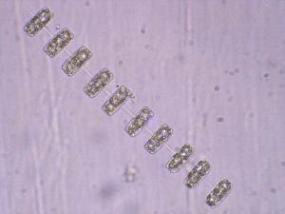

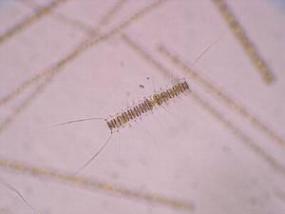

ケイ藻類

ケイ藻類は茶色の葉緑体をもち、光合成を行います。また、鞭毛をもたないので自ら動き回ることはほとんどありません。

春から夏にかけて大量発生することもありますが、魚介類や人間に対して毒性を持つものはほとんどありません。

横浜港にもいろいろな種類のケイ藻が1年を通して確認されます。

Skeletonema sp.

Thalassiosira sp.

Chaetoceros sp.

このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部環境科学研究所

電話:045-453-2550

電話:045-453-2550

ファクス:045-453-2560

メールアドレス:mk-kanken@city.yokohama.lg.jp

ページID:886-257-168