ここから本文です。

令和7年4月10日からマイナ保険証が医療証(小児医療証・福祉医療証・重度障害者医療証)として利用できるようになります!

最終更新日 2025年4月22日

概要

これまでは、横浜市の医療費助成制度を利用する場合は医療機関等の窓口で「健康保険証」と併せて「医療証」を提示する必要がありましたが、令和7年4月10日からマイナ保険証で医療費助成が利用(受診)できるようになります。併せて医療証の情報をマイナポータル上で確認できるようになります。

利用にあたってマイナ保険証が必要です。

なお、対応していない医療機関等もありますので引き続き、受診時は紙の医療証もお持ちください(従来の紙の受給者証も引き続き交付します)。

対象となる医療費助成制度及び医療証

開始日

令和7年4月10日(木曜日)

利用方法

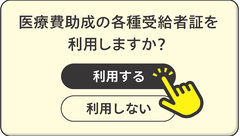

マイナ保険証を医療証として利用できる医療機関等の窓口に設置している顔認証機付きカードリーダーにマイナ保険証をかざしてください。

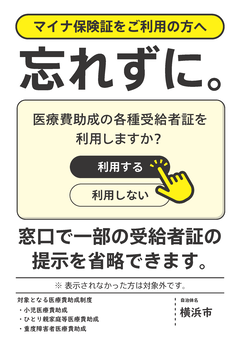

「医療費助成の各種受給者証を利用しますか」の画面で「利用する」を選択してください。(医療機関等のシステムにより詳細の表示は異なります。)

実施医療機関等

現在市で把握している、制度に対応済み(利用可能)の医療機関等は以下のとおりです。

対応可能な医療機関等(令和7年4月15日時点)(PDF:617KB)

対応可能な医療機関等の施設内にはこのようなポスターが掲示されています。

よくある質問

マイナ保険証1枚で受診できるため、紙の受給者証の持参の手間が軽減されます。

利用できません。県内の医療機関等(マイナ保険証が医療証として利用できる)で利用可能です。

医療証の対象者本人のマイナ保険証が必要です。

例えば、お子さまが受診される場合はお子さまのマイナ保険証をご持参ください。

健康保険の資格情報が確認できるもの(従前の保険証、資格確認書)と併せて紙の医療証を窓口で提示してください(医療証は引き続き発行します)。

交付日の2営業日後(土曜祝日は除きます)から利用できます。※ 窓口で医療証の情報変更(異動申請)を行った場合も2営業日後から反映されます。

例:交付日 令和7年6月13日(金)→利用可能日 令和7年6月17日(火)

医療機関・保険薬局の皆様へ

制度の導入により医療機関等では公費受給者番号を入力しなくても患者情報がレセプトコンピューター(以下、「レセコン」という。)に反映されるため、入力の手間が軽減します。

導入のためには医療機関等のレセコンの改修が必要です。

国がシステム改修にかかる費用の補助を行っていましたが令和6年度の受付は令和7年2月1日をもって終了となりました(参考 国のホームページ(外部サイト))。

なお、厚生労働省の令和6年度補正予算において同内容の補助金を念頭に置いた予算が計上されました。詳細が決まり次第、お知らせします。

制度の詳細

1 導入経過

国の医療DX推進の取組の一つとして、令和5年度からデジタル庁がPMH(Public Medical Hub)の取組を開始しました。

これは、医療費助成の受給者証の情報を自治体・医療機関等・対象者で共有するためのサービスです。

自治体がPMHに医療証情報を登録すると、マイナ保険証と医療証の紐づけが可能となります。

こうした国の取組を踏まえ、横浜市は小児医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、重度障害者医療費助成制度について、令和6年度に先行実施自治体として選定され、マイナ保険証と医療証の紐づけのためのシステム改修等の取組を進めてきました。

これにより、令和7年4月10日から、PMHに対応する県内の医療機関等で受診した場合、マイナ保険証のみでの受診できるようになります。

2 メリット

PMHの利用により、マイナンバーカードを医療証として使用することが可能となります。これにより、患者様は、健康保険証と別に紙の医療証を医療機関に持参する必要が無くなります。

また、医療機関等では医療証情報の入力事務や最新の資格情報の確認に係る事務負担を軽減できます。

3 今後の動き

国は医療DXを進めていくうえでマイナ保険証への切り替えを促進しており、令和8年度以降に医療証や診察券との一体化を全国で実施する予定です。

※詳細は デジタル庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

小児医療証・福祉医療証・重度障害者医療証に加え、令和8年度以降に向けて国の医療費助成制度(更生医療・育成医療など)などの情報とマイナ保険証の一体化も進めていく予定です。

問い合わせ先

| 区 | 電話番号 | FAX | 所在地 | |

|---|---|---|---|---|

| 鶴見区 | 045-510-1810~11 | 045-510-1898 | 〒230-0051横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1 | |

| 神奈川区 | 045-411-7126 | 045-322-1979 | 〒221-0824横浜市神奈川区広台太田町3-8 | |

| 西区 | 045-320-8427~28 | 045-322-2183 | 〒220-0051横浜市西区中央1-5-10 | |

| 中区 | 045-224-8317~18 | 045-224-8309 | 〒231-0021横浜市中区日本大通35 | |

| 南区 | 045-341-1128 | 045-341-1131 | 〒232-0024横浜市南区浦舟町2-33 | |

| 港南区 | 045-847-8423 | 045-845-8413 | 〒233-0003横浜市港南区港南4-2-10 | |

| 保土ケ谷区 | 045-334-6338 | 045-334-6334 | 〒240-0001横浜市保土ケ谷区川辺町2-9 | |

| 旭区 | 045-954-6138 | 045-954-5784 | 〒241-0022横浜市旭区鶴ケ峰1-4-12 | |

| 磯子区 | 045-750-2428 | 045-750-2545 | 〒235-0016横浜市磯子区磯子3-5-1 | |

| 金沢区 | 045-788-7838 | 045-788-0328 | 〒236-0021横浜市金沢区泥亀2-9-1 | |

| 港北区 | 045-540-2351 | 045-540-2355 | 〒222-0032横浜市港北区大豆戸町26-1 | |

| 緑区 | 045-930-2344 | 045-930-2347 | 〒226-0013横浜市緑区寺山町118 | |

| 青葉区 | 045-978-2337 | 045-978-2417 | 〒225-0024横浜市青葉区市ケ尾町31-4 | |

| 都筑区 | 045-948-2336~37 | 045-948-2339 | 〒224-0032横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1 | |

| 泉区 | 045-800-2427 | 045-800-2512 | 〒245-0024横浜市泉区和泉中央北5-1-1 | |

| 栄区 | 045-894-8426 | 045-895-0115 | 〒247-0005横浜市栄区桂町303-19 | |

| 戸塚区 | 045-866-8450 | 045-871-5809 | 〒244-0003横浜市戸塚区戸塚町16-17 | |

| 瀬谷区 | 045-367-5727~28 | 045-362-2420 | 〒246-0021横浜市瀬谷区二ツ橋町190 | |

| 医療援助課 | 045-671-4115 | 045-664-0403 | 〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地10 | |

このページへのお問合せ

健康福祉局 医療援助課

電話:045-671-4115

電話:045-671-4115

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp

ページID:554-466-750