ここから本文です。

みなとへGO! 横浜港の歴史(1)

最終更新日 2024年7月31日

![]() 横浜港の歴史(変遷図、年表、一般の方向け)

横浜港の歴史(変遷図、年表、一般の方向け)![]() 開港 ~ 文明開化

開港 ~ 文明開化 ![]() 市制施行 ~ 関東大震災

市制施行 ~ 関東大震災 ![]() 震災復興 ~ 第二次世界大戦

震災復興 ~ 第二次世界大戦![]() 戦後 ~ 高度経済成長期

戦後 ~ 高度経済成長期 ![]() コンテナ時代 ~ 現在

コンテナ時代 ~ 現在

1.開港~文明開化

1859年~1888年

安政6年~明治21年

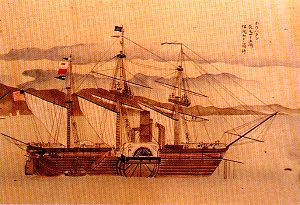

1853年7月(嘉永6年6月)、アメリカのペリー提督が4せきの船を率いて浦賀に来航し、日本の鎖国政策を変えさせ、港を開くように強く要求しました。

東インド艦隊

司令長官マシュー・カルブレイス・ペリー

(絵入りロンドンニュース、1853年5月7日)

(横浜開港資料館所蔵)

それまでの日本は、オランダなどのごく一部の国のほかは、長い間外国との交流をしてきませんでしたが、次の年の1854年3月(安政元年3月)、幕府は「日米和親条約(神奈川条約)」を結び、その後、1858年7月(安政5年6月)、「日米修好通商条約」をはじめ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスと条約を結んで、これらの国々との交流を始めました。

(横浜みなと博物館所蔵)

そして、1859年7月1日(安政6年6月2日)、神奈川、長崎、箱館(函館)を開港し外国との自由貿易を許可したのです。

もっとも、日米修好通商条約の交渉のときに、アメリカ総領事ハリスがのぞんだ開港地の中には、神奈川や横浜の名はありませんでしたが、幕府がハリスに、神奈川の開港を提案したのは、日米和親条約ゆかりの地であり、さらに「江戸にいちばん近い港で、江戸が外国貿易にむけて開かれるときには必ず重要な場所になるにちがいない」ということで、ハリスはこの提案を受け入れたと考えられます。

ただし、ハリスが考えていた神奈川は、現在の神奈川区東神奈川あたりの神奈川宿であり、一方、幕府は横浜を考えていました。幕府としては、外国人と日本人を遠ざけるために交通の頻繁な、東海道の宿場を開港場にすることは避け、横浜の開港を強く主張し、一方的に横浜に開港場をつくってしまいました。

当時の横浜は、港の施設がほとんどない小さな漁村だったので、開港すると、現在の大さん橋の付け根の付近に2か所の波止場がつくられました。

船は波止場にじかにつけることができないので、沖に停泊し、「はしけ」や「汽艇」とよばれる小さな船が陸との間を往復して、荷物や人を運びました。

※年代、月日で1872年(明治5年)までの( )書きは、陰暦による。

「この時代の主な輸入品」

綿織物(めんおりもの)

「この時代の主な輸出品」

生糸(きいと)

茶(ちゃ)

このページへのお問合せ

港湾局政策調整部政策調整課

電話:045-671-7165

電話:045-671-7165

ファクス:045-671-7310

メールアドレス:kw-seisaku@city.yokohama.lg.jp

ページID:577-570-350