ここから本文です。

パーキング・パーミット制度について

最終更新日 2025年12月5日

障害のある方や要介護状態の方、妊産婦の方など「歩行が困難」または「移動の際に配慮が必要な方」に利用証を交付し、

公共施設や商業施設等に設置されている車いす使用者用駐車区画等の適正利用を推進する制度です。

令和6年11月より神奈川県によるパーキング・パーミット制度(かながわ障害者等用駐車区画利用証制度)が開始しました。

開始に伴い横浜市パーキング・パーミット制度は、県制度に統合されます。

なお11月以降も横浜市が発行した利用証は引き続き、ご利用いただけます。

詳細については、かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(外部サイト)のページをご覧ください。

申請について(市民の方へ)

横浜市で制度の対象者であることを確認させていただいたのち、利用証を申請者の住所にご返送いたします。

有効期限のない利用証

有効期限のない利用証

有効期限のある利用証

有効期限のある利用証

申請方法について

電子申請・郵送共に神奈川県または横浜市に申請いただけます。

申請先による違いはありません。

神奈川県に申請する場合

電子申請

郵送申請

交付申請書および必要書類を下記まで郵送してください。

封筒および郵送料は自己負担となります。

〒231-8588

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部 地域福祉課 調整グループ

(住所記載不要)

横浜市に申請する場合

電子申請

郵送申請

交付申請書および必要書類を下記まで郵送してください。

封筒および郵送料は自己負担となります。

〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10

健康福祉局福祉保健課 利用証制度担当宛

申請書は、各区の広報相談係でも配架しています。

申請に必要な書類について

申請の際には、それぞれ次の書類等の写し(住所・氏名・生年月日・交付基準に該当することが確認できる箇所など)を添付してください。

区分ごとの交付基準、確認書類、有効期限一覧(外部サイト)

代理人申請をする場合

ご家族など本人以外の方が申請する場合は、交付申請書および必要書類に加えて、代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等の氏名、住所、生年月日が確認できる箇所)が必要です。

よくある質問

利用証がなければ、車いす使用者用駐車区画などに駐車できなくなりますか。

利用証がなくても、歩行が困難または移動に配慮が必要な方であれば駐車できます。

この制度は、車いす使用者用駐車区画に駐車することを許可するものではなく、駐車する際に利用証を掲示することで、安心して駐車できるようにするとともに、適正な利用を推進する制度です。

利用証があれば車いす使用者用駐車区画に必ず駐車できますか、また利用証があれば障害者割引などのサービスを受けられますか

利用証により、車いす使用者用駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。

また利用証の交付をもって障害者割引など他のサービスを受けることはできません。

横浜市以外では、利用証は使用できませんか

既にパーキング・パーミット制度を導入している他府県と相互利用の協定を結んでいます。

制度が導入していない自治体では、利用証を掲示していただくことは可能ですが、効果はありません。

優先駐車区画について(事業者の方へ)

幅の広い駐車区画の望ましい管理運用について

横浜市福祉のまちづくり条例で定める整備基準に適合する駐車区画の整備をすることを基本として、当該駐車区画を必要としている方のより利用しやすい環境をつくるための対応をまとめました。

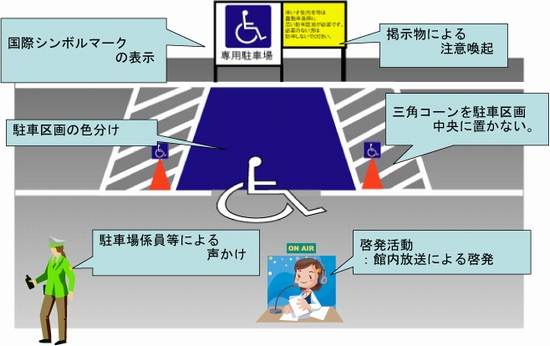

水準1 国際シンボルマークの表示

障害者が利用できる施設であることを示す国際シンボルマークを使用して、車いす使用者等のための駐車区画であることを表示します。表示方法に関しては、周囲に自動車が駐車していても確認できる位置に設置するとともに、運転席から判別できる大きさで設置します。また、路面における表示は、車が停まっていても隠れない位置にマークを塗装することとします。

なお国際シンボルマークについては、「財団法人 日本障害者リハビリテーション協会」にお問い合わせをお願いいたします。

国際シンボルマークについて(外部サイト)

水準2 掲示物による注意喚起

車いす使用者用駐車区画の不適切利用を抑制するため、掲示による注意を促します。また加えて幅の広い駐車区画の必要性を示し、必要のない方は他の駐車区画を利用するように誘導掲示を行います。

注意喚起掲示物と啓発ポスターを作成しましたので、ダウンロードの上、ご利用ください。

水準3 車いす使用者用駐車区画に三角コーン等を置く際の対応

駐車区画の中央に三角コーンを置くことは、車いす使用者等が、自動車を他の場所に一時停止し、コーンを退ける作業が必要であったり、コーン自体が重く移動できないなど、結果として駐車できないケースがあります。

三角コーン等は、駐車区画中央に置くのではなく、駐車区画横のゼブラゾーンに置き、車いす使用者等が自動車から降り建築物の出入口に至る動線に影響がない位置に配置します。

なお、不適切利用を防止する意味で駐車区画中央部に三角コーン等を配置する場合は、すぐに係員等がそれを移動できる体制を整えます。

水準4 駐車区画の色分け

車いす使用者用駐車区画と一般駐車区画を区別し目立たせるため、路面塗装で色分けをします。

水準5 駐車場係員等による声かけ

車いす使用者用駐車区画の不適切利用を防ぐため、係員等の巡回など、利用状況の把握に努め、必要に応じて適正利用の声かけを行います。

水準6 啓発活動

車いす使用者用駐車区画の不適切利用を防ぐため、啓発ちらし等の配布や施設内の放送による呼びかけを行います。また車いす使用者用駐車区画においても、センサー等で車を感知し、音声によって注意を促します。

優先駐車区画を設置する際の補助制度を創設しました

優先駐車区画とは、幅の広さを必要としないものの、長距離の移動が困難な方などが利用する区画です。

横浜市では、市内の商業施設等に併設されている駐車場などで、優先駐車区画を新たに設置する時の補助制度を創設しました。

要綱をご確認いただき、優先駐車区画の設置について、ご検討をお願いいたします。

優先駐車区画の標示方法は2種類あります。

・路面に標示する方法

・カラーコーンを設置する方法

優先駐車区画標示用カラーコーンおよびカバー交付要綱(PDF:314KB)

優先駐車区画標示用カラーコーンおよびカバー交付要綱様式(ワード:20KB)

このページへのお問合せ

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課

電話:045-671-2387

電話:045-671-2387

ファクス:045-664-3622

メールアドレス:kf-tekisei@city.yokohama.lg.jp

ページID:382-221-732