- 横浜市トップページ

- 緑区トップページ

- 区の紹介

- とれたてみどり(緑区農情報)

- 旬の農産物!

ここから本文です。

旬の農産物!

最終更新日 2024年10月17日

地元でとれる主な農産物を紹介します。

品目・品種によっては、一部の農家しか生産していないものもあります。

| 名前 | 説明 | 写真 |

|---|---|---|

| ハンサムグリーン | ギザギザのフリルが特徴的なレタスで、少ない分量でも、料理にボリュームを出せます。シャキシャキとした食感があります。 |

|

| ハンサムレッド | 赤褐色のギザギザのフリルのあるレタスで、少ない分量でも、料理にボリュームを出せます。シャキシャキとした食感があります。 |

|

サニーレタス | 結球しないリーフレタスの一種です。葉先が赤褐色で、ちりめん状に縮れています。 |

|

たけのこ | 掘り出されてから時間が経つほど、えぐみが強くなります。 穂先が黄色く開いていないものが新鮮です。 |

|

| 湘南ポモロン | 育成地である「湘南」、イタリア語で「トマト」を意味する「ポモドーロ」、果実の形「ロング」を組み合わせ、「湘南ポモロン」と名付けられました。 |

|

フルティカ | 糖度の高い中玉トマトです。甘みと果皮が薄いことが特徴です |

|

大ざやいんげん | 緑色が鮮やかなものが新鮮です。和え物にしたり、煮物にしたりして食べられます。 |

|

| 名前 | 説明 | 写真 |

|---|---|---|

| ロメインレタス | 一般的なレタスと異なり、葉が巻かず立った状態で成長します。 |

|

| 九条ねぎ | 京都の伝統的な野菜です。葉肉が柔らかく、内部にぬめりが多いのが特徴です。 |

|

| ルバーブ | 外見はふきのようですが、味は酸味が強いです。 |

|

| 青首大根 | 名前のとおり首の部分が緑色になるのが特徴です。 |

|

| ふき | 日本原産の野菜です。葉が鮮やかな緑色のものが新鮮です。 |

|

| 春キャベツ | 神奈川県の収穫量は全国3位です。(平成24年農林水産省作況調査) 巻きがゆるやかで葉が柔らかく、サラダなどに向いています。 |

|

| スナップえんどう | 甘みがあり、ぱりっとした食感がスナックを食べるイメージに近いことからスナックエンドウとも呼ばれています。 |

|

6月の農産物

| 名前 | 説明 | 写真 |

|---|---|---|

| 青じそ | 独特の風味が特長です。刺身のつまや、薬味等で用いられることが多いです。 |

|

| ズッキーニ | 外見はきゅうりの様ですが、かぼちゃの一種です。 |

|

| きゅうり | 濃い緑色でハリがあり、イボがしっかりしているものを選ぶとよいと言われています。 緑区のきゅうりの栽培農家数は市内2位です。(2010年世界農林業センサス) |

|

| ミニトマト | 果実の大きさが20~30g程の小さなトマトの総称です。 たくさんの品種があり、丸型だけでなく、卵型、いちご型等いろいろあります。 |

|

| 絹さや | 豆が大きくなる前の若いさやの状態で収穫したものです。 直売所では、豆が大きくなったさやが売られることもあります。豆が大きくなったさやも煮物やスープ等にして美味しく食べられます。 |

|

| 山くらげ | レタスの一種です。主に茎の部分を食べますが、若い葉の部分も食べられます。茎の部分の皮は硬いので剥いて、食べる形に切り、10分程度水にさらしてアクを抜きます。クラゲのようにコリコリとした食感があります。野菜炒めや煮物、漬物にして食べられることが多いです。 |

|

| 生にんにく | 一般的に市販されているにんにくは、乾燥させ水分を飛ばしています。生にんにくは乾燥させていないため、基本的に長持ちしません。オーブンで焼いたり、スライスしたものを油で揚げて食べます。 |

|

| イタリアンパセリ | 一般的な縮れ葉のパセリと比べ苦みが少なく、歯触りが柔らかいです。香味野菜としてスープの風味付けに用いたり、煮込み料理でも使われます。 |

|

| 新玉ねぎ | 一般的に市販されているたまねぎは、収穫後、乾燥させて貯蔵したものです。新たまねぎは乾燥させていないため、基本的に長持ちしません。このため、冷蔵庫での保存が必要です。 水分が豊富で柔らかく辛味が少ないのが特長です。葉付たまねぎの場合、葉の部分は卵とじ、天ぷら、炒めもの等にして食べられます。 |

|

| おかひじき | 海藻のヒジキに似ていることから、「丘に生えるひじき」という意味で名付けられたと言われています。 シャキシャキとした食感が特徴です。さっとゆでて、ドレッシングやポン酢をかけて食べたり、サラダにして食べるのが一般的のようです。 |

|

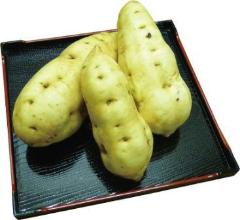

| レッドムーン | じゃがいもの品種の1つです。皮は赤く、中はさつまいものような黄色をしています。 関東圏内では、ほとんど生産されていないようで、緑区でも生産者が限られます。 |

|

| 名前 | 説明 | 写真 |

|---|---|---|

| 枝豆 | さやが緑色で産毛がついていて、実がふっくらしているものを選ぶと良いと言われています。 |

|

| ゴーヤ | 夏バテ解消に効果があると言われています。ゴーヤーチャンプルーに代表されるように、炒めものによく使われています。 |

|

| とうもろこし | 濃い緑色の皮で、切り口が太く、ずっしりと重いものを選ぶと良いと言われています。とうもろこしのひげは、粒(実)の一つ一つから伸びているめしべです。ひげの数が多いものほど、粒(実)が多くついています。 |

|

| モロヘイヤ | モロヘイヤはアラビア語で「王様の野菜」という意味です。濃い緑色で葉先や茎の切り口が変色していないものを選ぶと良いと言われています。お浸しや和え物等にして食べられます。 |

|

| 赤じそ | 葉の両面が赤紫色で、梅干等の色付けに使います。ゆかりは、塩漬けにした赤じその葉を乾燥させ粉末にしたものです。 |

|

| エゴマ | シソ科の仲間で、韓国料理でよく使われています。焼肉などを包んで食べたり、しょう油漬けにして食べたりします。 |

|

| バジル | シソ科の仲間で、独特の香りが特徴です。バジルの香りは食欲を促すとともに、リラックス効果があると言われています。熱帯地方原産のハーブで、寒さに弱いため、生のまま保存する場合は、冷蔵庫に入れず、水に挿して毎日水を替えるようにします。 |

|

| 甘長とうがらし | 辛味がないとうがらしで、天ぷら、素焼き、油炒めなどに使われます。丸ごと揚げたり、焼いたりする場合は、破裂を防ぐために竹串で数カ所穴をあけます。 |

|

| 福耳とうがらし | 大きな青とうがらしで、種とワタを取り除くと程よい辛さになります。油との相性がよく、炒めもの等にして食べられます。 |

|

| 名前 | 説明 | 写真 |

|---|---|---|

| かぼちゃ | 軸が太く、切り口が乾燥していてずっしり重いものを選ぶとよいと言われています。煮物や炒めものとして調理する他、スープやお菓子等でも使われています。 |

|

| 大長ナス | 35~40cmの細く長いナスです。皮は薄く、果肉は柔らかく、水分が豊富に含まれています。揚げ物、炒め物、煮物等、幅広く使われています。 |

|

| ロッサビアンコ | イタリアの伝統的品種のナスです。直径10cm程度のボールのような形をしています。肉厚でオリーブオイルとの相性がよく、輪切りにしてステーキにしたり、揚げ物にしたりします。 |

|

| こどもピーマン | 普通のピーマンより少し細く、濃い緑色をしています。ずっしりとした重みがあり、肉厚で、普通のピーマンより甘く、苦みが少ないのが特徴です。焼いたり、炒め物にしたりして食べられます。 |

|

| 空芯菜 | 名前の由来は、茎の中が空洞になっているからと言われています。若い葉と茎を食べます。炒め物によく使われています。 |

|

| オクラ | 主に暖かい地方で作られています。鮮やかな緑色で産毛がしっかり残っているものを選ぶと良いと言われています。 |

|

| スイカ | 園芸分野では野菜に分類されていますが、青果市場や栄養学上では果物として扱われています。カリウムが多く含まれており、疲労回復に効果があると言われています。 |

|

| 浜なし | 横浜で生産されるなしを「浜なし」と言います。農家の直売所等でほぼ全てが消費され、市場に出回らないため、「幻のなし」とも呼ばれています。 |

|

| ブルーベリー | もともとアメリカ北東部に自生していた植物で、日本に入ってきたのは50年前と言われています。粒が大きく張りがあり、皮の色が濃いものを選ぶと良いと言われています。 |

|

| 桃太郎ゴールド | トマトの1種です。オレンジ色をしているため、見た目は柿のようです。果肉はしっかりしています。 |

|

| グリーンソーセージ | 黄色と緑色のしま模様のトマトです。長さは約10cm、直径約4cmの細長い形をしています。少し硬さがあるのが特徴です。 |

|

| グリーンゼブラ | 黄色と緑色のしま模様のトマトです。直径約4cmの球状をしています。果肉はしっかりしています。 |

|

| みどりちゃん | 直径約4cmの球状をしている緑色のトマトです。少し硬さがあるのが特徴です。ピクルスにして食べるのもおすすめです。 |

|

| プリンセスロゼ | トマトの1種です。一般の赤いミニトマトと比べると、少しピンク色をしています。 |

|

| サンマルツァーノ | 一般的に「イタリアントマト」と呼ばれているトマトです。加熱用ですが、皮が薄いので生食でも食べられます。 |

|

| まくわうり | 古くから日本で親しまれてきた食材の1つで、メロンの1種です。果皮の色は黄色の他、緑色、白色のものもあります。 |

|

| パプリカ | ピーマンの1種で、ナス科トウガラシ属の果菜です。生のままサラダに盛り付けたり、油との相性が良いので炒め物にしたりします。 |

|

9月の農産物一覧

| 名前 | 説明 | 写真 |

|---|---|---|

| 食用ひょうたん | 通常のひょうたんは食べることができませんが、食べられるように改良したものです。甘酢に漬けたり、オリーブオイルで炒めたりして食べられます。 |

|

| ミニ冬瓜 | 冬瓜を小さく品種改良したものです。水分を多く含み、消化が良く低カロリーで、味は淡泊です。煮物やスープ、炒め物等に使われます。 |

|

| 落花生 | 「花が地面に落ちるようにして実を付ける」ことから、落花生と名付けられたと言われています。生のままでは食べられないため、食べる時は、さやごと塩茹でしたり、炒ったりします。 |

|

| 水前寺菜 | 金時草(きんじそう)とも呼ばれています。葉の表面は緑色、裏は紫色をしていることが特徴です。葉と若い茎の部分を食用とし、お浸しや天ぷらなどにして食べられます。 |

|

| 四角まめ | まめの切り口が、ひだのついた四角形をしていることから、「四角まめ」と言われているそうです。コリコリした食感が特徴です。へたをとり、1~2分ゆでて、サラダや和え物にして食べられます。 |

|

| 名前 | 説明 | 写真 |

|---|---|---|

| 黄金千貫 | さつまいもの一種で、焼酎の原料として用いられていることで有名です。皮が黄金色をしていることや、「黄金を千貫積んでも食べたい芋」ということから名づけられたと言われています。 |

|

| ニンジン | 直売所では、葉付のニンジンが並んでいることもあります。葉は、炒め物や揚げ物にして食べられます。 |

|

| 米 | 緑区は、田の栽培面積が市内2位(2010年世界農林業センサスより)です。かつて洪水の多い暴れ川と恐れられていた恩田川やその支流域には、豊かな大地が広がっており、稲作に適しています。 |

|

| 小松菜 | 神奈川県は小松菜の収穫量が全国3位(平成24年作物統計調査)で、横浜市も盛んに生産されている野菜の1つです。 |

|

| からし菜 | からし特有の辛味と香りが特徴です。漬物やお浸し、和え物にして食べられます。 |

|

| リヤスからし菜 | 水菜のような食感で、辛味はありますが、からし菜ほど辛くありません。赤紫色と緑色のものがあります。生のままサラダにして食べられます。漬物やお浸し、和え物にして食べられます。 |

|

| わさび菜 | 葉はギザギザのフリル状で、ピリッとした辛みがあります。内側の葉はサラダ、外側の固い葉は下茹でしておひたしやあえ物など火を通す料理に向いています。 |

|

| 名前 | 説明 | 写真 |

|---|---|---|

| ねぎ | 一般的に、関東では白ネギ、関西では青ネギを好んで食べられると言われています。緑区の栽培農家数は市内で2番目に多いです。(2010年世界農林業センサス) |

|

| 寒玉キャベツ | 葉がしっかり固く巻かれている、冬に出回るキャベツで、中の葉が全体的に白っぽいのが特徴です。加熱しても崩れず、煮込み料理等に向いています。 |

|

| ヤーコン | 水分が多く、シャキシャキとした食感が特徴です。フラクトオリゴ糖を多く含んでいて、ダイエット効果をもつ根菜と言われています。千切りにして生のままサラダにしたり、炒め物や揚げ物にして食べられます。 |

|

| タケノコ白菜 | 長さ約40センチの長円筒形で、タケノコの形に似ていることからその名前がついたと言われています。一般の白菜より水分が少なく、甘みが強い点が特徴で、加熱料理に向いています。 |

|

| カブ | 春の七草の1つで、「すずな」とも呼ばれています。根の部分だけでなく、葉も食べられます。小カブや大カブ、赤カブ等いろいろな品種があります。 |

|

| 春菊 | 菊の一種で、若い葉と茎を食用にします。地方によっては「菊菜(きくな)」と呼ばれています。鍋物に入れたり、おひたしにして食べられます。 |

|

| カリフローレ | カリフラワーの新種です。小さな花束のようで、とてもかわいらしい見た目が特徴です。さっと茹でて、サラダにして食べられます。 |

|

| 三つ葉 | 1本の茎に3枚の葉が付いていることから「三つ葉」と呼ばれているそうです。お吸い物や、丼もの等の飾りとして使われることが多いです。 |

|

| 名前 | 説明 | 写真 |

|---|---|---|

| サトイモ | 山でとれるヤマイモに対し、里で栽培されることから名づけられたと言われています。サトイモには土垂(どだれ)や石川早生(いしかわわせ)、八頭(やつがしら)など様々な品種があります。緑区は市内で2番目に多い栽培農家数を誇っています。(2010年世界農林業センサスより) |

|

| ロマネスコ | 黄緑色の蕾が渦巻き状に並んでいて、見た目に特徴があります。ブロッコリーやカリフラワーと同じように、茹でてサラダやスープに加えて食べられます。 |

|

| ターサイ | 白菜や青梗菜の仲間で、中国の代表的な冬野菜です。葉は楕円形で濃い緑色をしています。油との相性がよく、炒め物に適しています。千切りにして生のままサラダにしたり、炒め物や揚げ物にして食べられます。 |

|

| サボイキャベツ | 葉が縮れているキャベツで、少し苦みがあります。縮れているため味がしみ込みやすく、ロールキャベツ等、煮込み料理に適しています。 |

|

| 赤カブ | 赤カブにもいろいろな大きさのカブがあります。皮を薄く剥き、酢漬けにすると、赤い色がきれいに出ます。また、スライスしてサラダに加えたりして食べられます。 |

|

| 紅しぐれ | 皮が紫色で、中の果肉は中心に紫色が入っています。酢に漬けると赤くなるので、酢漬けや漬物に適しています。 |

|

| 紅くるり | 大根の一種です。皮だけでなく中の果肉も赤色をしています。肉質が柔らかいので、生のままサラダや漬物に向いています。 |

|

| コールラビ | ドイツ語でコールは「キャベツ」、ラビは「カブ」という意味です。球状に肥大した部分を食用とします。ブロッコリーの茎のような食感があります。皮を厚く剥いて、千切りや薄くスライスしてサラダにしたり、炒めたり、スープに入れたりして食べられます。 |

|

| コブタカナ | 葉の内側の茎の部分がこぶのように突起してくることからその名が付いたと言われています。漬物や炒め物にして食べられます。 |

|

| 紫キャベツ | 小ぶりで赤紫色をしているキャベツです。葉は肉厚でしっかりしています。一般に売られているキャベツと一緒に千切りにしてサラダにしたり、ピクルスにして食べられます。 |

|

| ラディッシュ | 西洋品種のダイコンの一種です。赤く丸いものが一般的ですが、細長いものや、黄色や白いものもあります。生のままスライスしてサラダに使われることが多いです。葉の部分も食べられ、柔らかいものは生のままサラダに、固そうなものはおひたしにしたりスープに入れたりします。 |

|

| 名前 | 説明 | 写真 |

|---|---|---|

| ポロネギ | 地中海沿岸原産の野菜で、フランス語でポワロー、英語でリーキと呼ばれています。ネギと同じ仲間ですが、一般的なネギより太く、葉の部分は扁平で厚みがあり、甘みが強いのが特徴です。 |

|

| 味いちばん紫 | 短く太い大根で、表皮は紫色、内部は淡紫色をしています。甘酢に漬けたり、サラダにして食べられます。酢に漬けると鮮やかな濃い桜色に変わります。 |

|

| アイスプラント | 葉や茎の表面に透明な水滴のような粒があります。この粒は、カリウムやマグネシウムなど土壌から吸収したミネラル分を豊富に含んでいます。プチプチとした食感があり、ほんのり塩味がします。主に、生でサラダにして食べられます。 |

|

| ブロッコリー | キャベツの変種でカリフラワーと同種の野菜です。一般的に、蕾が集まった部分を食用としていますが、茎(芯)の部分も食べることができます。茎(芯)の外側は筋が多いため、皮を厚めに剥きます。 |

|

| プチベール | プチベールはフランス語で「小さな緑」という意味で、芽キャベツとケールを交配させてできた野菜です。茹でたものをサラダやおひたし、和え物などにして食べられます。 |

|

| 名前 | 説明 | 写真 |

|---|---|---|

| ほうれん草 | 冬が旬で、冷たい空気にあたることで甘さが増すと言われています。緑区の栽培農家数は市内で3番目に多いです。(2010年世界農林業センサス) |

|

| アムス | 使い切りサイズで、皮ごと食べられる新しいニンジンです。通常のニンジンより甘みが強く、ニンジン臭さが少ないのが特徴です。生でも食べられますが、加熱するとさらに甘みが増します。 | 写真なし |

| 金美ニンジン | 金美(きんび)ニンジンは、皮も果肉も黄色く、ニンジン臭さがないのが特徴です。サラダやジュースに適しています。 | 写真なし |

| パープルドラゴン | 外側は紫色で、内側はオレンジ色をしているニンジンです。甘みが強く、生でサラダにして食べられます。 | 写真なし |

| パープルヘイズ | 外側は紫色で内側は黄色をしているニンジンです。香りは強いですが、味にクセがなく、生でサラダにして食べられます。 | 写真なし |

| 紅芯(紅心)大根 | 紅芯(こうしん)大根は、皮は青首大根のような色で、果肉は紅色の丸い形をしています。生でサラダにしたり、酢漬けにして食べられます。 | 写真なし |

| 青長大根 | 青長(あおなが)大根は、20~30センチ位の大きさで、先が白く、胴から上が緑色をしています。大根おろしにしたり、浅漬けなどにして食べられます。 | 写真なし |

| 紅化粧大根 | 紅化粧(べにげしょう)大根は、20~25センチ位の大きさで、皮は濃い紅色、果肉は白色をしています。辛みはほとんどありません。皮の色を活かし、薄く輪切りにスライスしてサラダにしたりします。 | 写真なし |

| 紅岬大根 | 紅岬(べにみさき)大根は、20~25センチ位の大きさで、首の色は赤く(濃い紅色)、胴は白色(薄い桃色)をしています。サラダや、酢漬けにして食べられます。 | 写真なし |

| 黒キャベツ | 葉の表面がちりめん状の結球しない葉キャベツです。葉は濃い緑色をしていて、ビタミンやミネラルが豊富です。茎の部分は固いので、柔らかくなるまで煮込む必要があります。オリーブオイルとの相性が良く、炒め物等にして食べられます。 | 写真なし |

| カイラン | 中国原産とされる野菜で、キャベツの仲間です。茎の部分と若葉を食用とします。ブロッコリーの茎のような風味があり、炒め物等にして食べられます。 | 写真なし |

| 名前 | 説明 | 写真 |

|---|---|---|

| いちご | 食べている部分は、花托(めしべがはえる土台になる部分)で、果実ではありません。表面の粒々一つ一つが、果実です。へた側より先端側の方が糖度が高いため、へたの方から食べると、よりいちごの甘さが引き立つと言われています。 |

|

| ゴルゴ | ビーツの一種で、独特の香りがあります。水平に切ると断面が紅白の年輪模様になっています。生でサラダにして食べられます。 |

|

| のらちゃん菜 | 葉は淡い緑色をしています。肉質が柔らかく、甘みがあり、おひたしや油炒めにして食べられます。 |

|

| 紅菜苔(こうさいたい) | 花芽と若い茎や葉を食用とします。茎は赤紫色をしていますが、加熱すると緑色に変わります。おひたしや和え物、炒め物、天ぷら等にして食べられます。 |

|

このページへのお問合せ

緑区総務部区政推進課企画調整係

電話:045-930-2227

電話:045-930-2227

ファクス:045-930-2225

メールアドレス:md-kikaku@city.yokohama.lg.jp

ページID:572-794-419