ここから本文です。

河川の基礎知識

最終更新日 2025年12月16日

河川に関する用語等を集めました。

索引

■アユ(あゆ)

キュウリウオ科の回遊魚、全長10~30cm

分布 鶴見川、帷子川、境川や柏尾川の上流から中流で確認され、稚魚も海の公園の海浜で確認されています。鶴見川では川底の岩に、はみ跡がみられていました。少し水の汚れた川でも生息できるようです。

生態 9~11月頃、下流の浅瀬の石などに産卵し、ふ化した稚魚は海へ下ります。稚魚は海で動物プランクトンなどを食べ大きく成長し、翌年の4~5月頃に川を遡上してきます。親魚は石に付着した藻を食べるので、その頃のアユは「なわばり」をつくります。寿命はふつう一年です。

(出典:「横浜の川の魚たち」平成12年8月改訂版発行 環境創造局環境科学研究所)

帷子川(鶴峰橋上流落差工)のアユ その1 (撮影:平成26年6月14日 河川企画課)(映像:10,067KB)

帷子川(鶴峰橋上流落差工)のアユ その2 (撮影:平成26年6月14日 河川企画課)(映像:10,058KB)

■一級河川(いっきゅうかせん)

一級河川は国土保全上又は、国民経済上、特に重要な水系に関わる河川で国土交通大臣が指定します。横浜市内では、鶴見川水系の各河川(鶴見川、恩田川、矢上川、早渕川、大熊川、砂田川、鳥山川、梅田川、鴨居川)が指定されています。

■河川整備基本方針(かせんせいびきほんほうしん)

平成9年の河川法の改正では、河川整備における地域との連携と具体的な川づくり及び良好な河川環境の整備と保全を目的として従来の計画制度を見直した新しい計画制度が創設されました。

具体的には、河川整備の計画として、河川整備の基本となるべき方針に関する事項(河川整備基本方針)と具体的な河川整備に関する事項(河川整備計画)に区分し、河川整備基本方針では、長期的な視点に立った河川整備の基本的な方針、整備の考え方を記述することとなっており、社会資本整備審議会の意見を反映する手続きが導入されています。策定後に公表することとなっています。

![]() 詳しくは、国土交通省水管理・国土保全局のホームページへ (河川整備基本方針・河川整備計画について)(外部サイト)

詳しくは、国土交通省水管理・国土保全局のホームページへ (河川整備基本方針・河川整備計画について)(外部サイト)

横浜市内を流れる河川では、鶴見川水系と大岡川水系、境川水系、および帷子川水系で河川整備基本方針が策定されています。

![]() 鶴見川水系河川整備基本方針 (国土交通省 京浜河川事務所のページへリンク)(外部サイト)

鶴見川水系河川整備基本方針 (国土交通省 京浜河川事務所のページへリンク)(外部サイト)

![]() 大岡川水系河川整備基本方針 (神奈川県のページへリンク)(外部サイト)

大岡川水系河川整備基本方針 (神奈川県のページへリンク)(外部サイト)

![]() 境川水系河川整備基本方針 (神奈川県のページへリンク)(外部サイト)

境川水系河川整備基本方針 (神奈川県のページへリンク)(外部サイト)

![]() 帷子川水系河川整備基本方針 (神奈川県のページへリンク)(外部サイト)

帷子川水系河川整備基本方針 (神奈川県のページへリンク)(外部サイト)

■河川整備計画(かせんせいびけいかく)

平成9年の河川法の改正では、河川整備における地域との連携と具体的な川づくり及び良好な河川環境の整備と保全を目的として従来の計画制度を見直した新しい計画制度が創設されました。

具体的には、河川整備の計画として、河川整備の基本となるべき方針に関する事項(河川整備基本方針)と具体的な河川整備に関する事項(河川整備計画)に区分し、河川整備計画では、概ね20年~30年後の河川整備の目標、河川工事、河川の維持について具体的に明示するとともに、学識経験者、地方公共団体の長、住民の意見を反映する手続きが導入され、策定後に公表することとなっています。

![]() 詳しくは、国土交通省水管理・国土保全局のホームページへ (河川整備基本方針・河川整備計画について)(外部サイト)

詳しくは、国土交通省水管理・国土保全局のホームページへ (河川整備基本方針・河川整備計画について)(外部サイト)

横浜市内を流れる河川では、鶴見川水系、帷子川水系および境川水系で河川整備計画が策定されています。

![]() 鶴見川水系河川整備計画 (国土交通省 京浜河川事務所のページへリンク)(外部サイト)

鶴見川水系河川整備計画 (国土交通省 京浜河川事務所のページへリンク)(外部サイト)

![]() 帷子川水系河川整備計画 (神奈川県のページへリンク)(外部サイト)

帷子川水系河川整備計画 (神奈川県のページへリンク)(外部サイト)

![]() 境川水系河川整備計画 (神奈川県のページへリンク)(外部サイト)

境川水系河川整備計画 (神奈川県のページへリンク)(外部サイト)

■河川法(かせんほう)

国土の保全、公共の安全に重要と考えられる河川を指定し、これらについて治水、利水、環境の目的に基づいて維持・管理するように定めた法律です。

具体的には、一級河川、二級河川、準用河川について洪水、高潮等による災害の防止、適正な河川利用、及び河川環境の整備・保全について定められています。河川法の適用を受けない河川は普通河川と呼ばれています。

日本で河川法がはじめて制定されたのは、明治29年です。激特な災害の多さに鑑み、当時は治水を目的に法律が整備されました。その後、昭和39年には、水需要の増大を背景に、治水に加え利水に関する制度の整備が図られ、平成9年の河川法改正では、「河川環境の整備と保全」が加えられるとともに、地域の意向を反映して計画する河川整備計画の仕組みも導入されました。

■基本高水流量(きほんこうすいりゅうりょう)

流域にダムや遊水地、放水路など人工的な洪水調節施設が無い状態において計画降雨に対する洪水時の流量であり、洪水防御に関する計画の基本となる洪水流量です。

■計画高水位(けいかくこうすいい)

河川改修後の河道断面(計画断面)に計画高水流量が流下した時に想定される水位です。この水位は堤防や護岸などの設計において基本となる水位です。この水位を超えると堤防が危険な状態にあることを意味します。設計図面などでは一般的にHWLと表示されます。

■計画高水流量(けいかくこうすいりゅうりょう)

基本高水流量から、ダムや遊水地、放水路など人工的な洪水調節量を差し引いた川を流れる流量のことです。

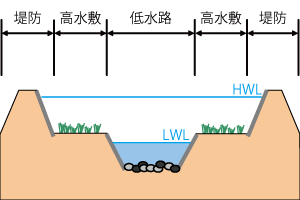

■高水敷・低水路(こうすいじき・ていすいろ)

通常の川の水が流れている流路を低水路といいます。大雨が降ると水位が上昇し、低水路の水があふれ出し流れるところを高水敷と呼びます。

高水敷の高さは概ね平均年最大流量が流れた時の水位に設定され2,3年に一度冠水するように設計されています。平常時は、グランドや公園、散策路、農地など様々な形で利用されます。

高水敷と低水路がある河道断面を複断面、低水路だけのものを単断面といいます。横浜市が管理する河川の多くは単断面です。

高水敷と低水路

■洪水ハザードマップ(こうずいはざーどまっぷ)

河川が氾濫した場合に、住民が迅速に避難するために情報を書き込んだ地図(マップ)です。洪水ハザードマップの内容は以下のとりです。

- 氾濫時に想定される浸水深と浸水範囲

- 避難場所など災害対応の情報

洪水ハザードマップは市町村区が作成・公表しています。

![]() 日本中のハザードマップ(国土交通省 ハザードマップポータルサイト)(外部サイト)

日本中のハザードマップ(国土交通省 ハザードマップポータルサイト)(外部サイト)

■護岸(ごがん)

洪水、高潮から堤防、河岸を守るために設けられるものです。

目的によって法覆工(低水護岸、高水護岸)、根固工、水制工に分類されます。

■準用河川(じゅんようかせん)

一級河川、二級河川以外の河川のうち、市町村長が公共性の観点から重要と考え指定した河川です。河川法に基づき、二級河川における規定の一部が準用されることから準用河川と呼ばれます。準用河川の数は全国で14,314、延長約2万kmです(河川便覧2006)。横浜市内には25の準用河川があります。

■水系(すいけい)

水源から河口にいたるまでの同じ流域内にある本川や支川のまとまりを水系といい、本川河口部の河川名をとって、「一級河川鶴見川水系」などと呼びます。

■総合治水対策(そうごうちすいたいさく)

「総合治水対策」とは、従来の河道やダム、遊水地整備といった河川改修だけで洪水を防ぐのではなく、雨水貯留浸透施設の設置などの流域対策の推進によって、急速な都市化によって失われた保水・遊水機能の維持・回復を図ることで、総合的に治水安全度の向上を図ろうとするものです。

流域の急激な都市化による雨水流出量の増大に対応するため、横浜市では「総合治水対策」に取り組んでいます。横浜市では全国に先駆けて「総合治水対策」を推進してきました。

■堰(せき)

河川の水をせき止めることを目的にした構造物です。せき止めた水は農業用水、工業用水、環境用水、上水道、発電などに利用されます。農業目的の堰は「頭首工」と呼ばれます。

■瀬と淵(せとふち)

川には流れが速いところ、遅いところ、水深が浅いところ深いところが存在します。

流れが速くて水深が浅いところを「瀬」と呼びます。また、流れが遅くて深いところを「淵」と呼びます。「瀬」は水深が浅いことから日光が川底までとどき藻が育ちます。そのような藻を目的に水生生物が集まるため、魚の餌場となります。「淵」は、流れが緩やかなので魚の休息場、洪水時の待避所となります。

■高潮(たかしお)

台風や発達した低気圧が海岸部を通過するときに生じる海水面上昇のことです。気圧低下による海水面の上昇、強風による海水面の吹き寄せによる上昇があります。遠浅地形の湾で発生しやすいことから、東京湾、伊勢湾、大阪湾では高潮災害が繰り返されています。

■治水(ちすい)

治水とは洪水、高潮などの水害、地滑り、土石流などの土砂災害から人々の命、財産、生活を守るための事業のことです。具体的には、築堤、河道掘削・拡幅、ダムや遊水地整備、放水路整備などを行う事業です。

横浜市では、上記の他に流域貯留浸透事業により市街化に伴う保水能力の低下を防止しています。

■堤内地・堤外地(ていないち・ていがいち)

堤防により洪水から守られている土地を堤内地、堤防によって洪水を流下させる川側を堤外地といいます。

■堤防(ていぼう)

人々が生活を営んでいる地域に洪水や高潮が侵入しないように土を盛り上げた構造物です。口語的には土手とか堤と呼ばれています。堤防のほとんどは、土で作られていますが、特別にコンクリート壁で作られている場合もあります。

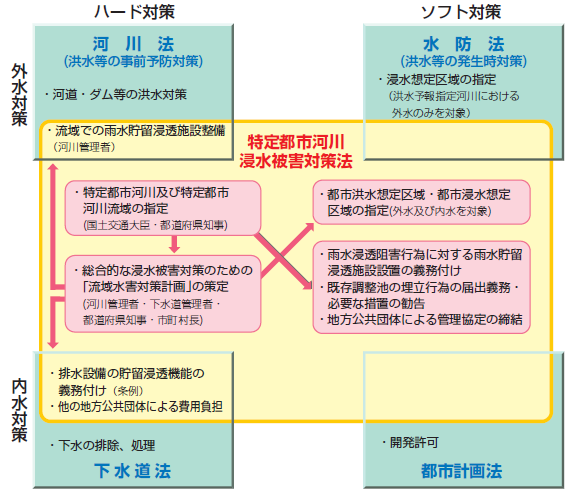

■特定都市河川浸水被害対策法(とくていとしかせんしんすいひがいたいさくほう)

市街化が進行する都市部の河川流域において、浸水被害の防止のための対策を図ることを目的として平成16年5月に施行された法律です。具体的には、市街化が著しく(流域の50%以上)、年平均の浸水被害が大きく(10億円以上)、河川改修のみでは対応できない場合を要件として指定が行われ、河川改修、流域対策、下水道との調整や浸水被害を抑制する施策が実施されます。

横浜市内では鶴見川流域が、全国に先駆けて平成17年4月1日に特定都市河川流域に指定されました。また、境川流域も平成26年2月14日に指定されました。

特定都市河川流域として指定されると、水害に強いまち(流域)づくりを目指して、河川管理者、下水道管理者、流域の地方公共団体が共同で「流域水害対策計画」を策定する役目を担い、安全性を高める有効的かつ効率的な浸水被害対策を実施します。また、流域内の住民、事業者は雨水を貯留浸透させる努力を担い、雨水浸透阻害行為を行う場合は、許可の取得を要します。

(出典:国土交通省HP「特定都市河川浸水被害対策法の概要」リーフレット)

![]() 特定都市河川浸水被害対策法について(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

特定都市河川浸水被害対策法について(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

■内水被害・外水被害(ないすいひがい・がいすいひがい)

洪水時に堤内地に雨水が溜まって家屋、耕地が浸水する被害を内水被害といいます。これに対して、堤外地を流れる川の水が堤防を乗り越えて、家屋、耕地が浸水することを外水被害といいます。

内水被害は、雨水の排水不良や川の増水によって雨が川へ排水できなくなるため、堤内地の水路があふれ出したり、下水道のマンホールの蓋から下水が噴き出したりすることでおこります。

内水排除の方法は、下水道の整備、排水機場のポンプによる川への排水があります。

■二級河川(にきゅうかせん)

二級河川水系とは、一級水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で、都道府県知事が指定します。横浜市内には、二級河川の水系としては、境川、帷子川、大岡川、宮川、侍従川があります。

■背水(はいすい)

背水とは、下流側における水位の高低が上流側の水位に影響を与える現象です。バックウォーターとも言います。本川に支川が合流する場合、本川の水位が高いと支川の水位も本川水位の影響を受けて高くなります。また、堰による堰上げによっても上流側の水位が高くなります。この現象を背水と呼びます。また、背水によって水位が高くなる区間を背水区間と呼びます。

■ハマカワさん(はまかわさん)

| プロフィール | 横浜市河川のマスコット。川の妖精。 |

|---|---|---|

| 性別 | 不明 | |

| 生年月日 | 80年3月3日(8=ハ、0=マ、三=川、3=サン) | |

| 趣味 | 川遊び |

■普通河川(ふつうかせん)

一級河川、二級河川、準用河川以外の河川のことを言います。

■水辺の楽校プロジェクト(みずべのがっこうプロジェクト)

国土交通省が水辺での活動を安全かつ充実したものとするために必要な整備を行っているプロジェクトです。プロジェクトの目的は以下のとおりです。

- 子どもたちの水辺の遊びを支える地域連携体制をつくる

- 自然環境あふれる安全な水辺をつくる

- 自然あふれる子どもたちの遊び場、自然体験の場として水辺整備を行う

横浜市では、梅田川を平成10年度に水辺の楽校プロジェクトに登録し、河川改修工事と合わせて環境整備を行いました。

水辺の学校プロジェクトによって整備された水辺拠点

(一本橋メダカひろば:梅田川)

■遊水地(ゆうすいち)

洪水時に河川の水を一時的に貯めることによって下流河川の水位を低くし、水害を防ぐことを目的とした施設です。平常時は、テニスコートやスポーツ広場、水辺公園として利用されます。

河川法では、第六条第一項第三号で、堤外の土地の区域のうち、第一号に掲げる区域(いわゆる低水路)と一体として管理を行う必要がある区域としています。

横浜市内には多くの遊水地が存在します。横浜市が管理している遊水地は全部で11箇所です。

■落差工(らくさこう)

落差工(床止工、床固工、護床工)は、河川の洗掘を防ぎ河川の縦断形状・横断形状を維持するための構造物です。落差工があることによって川の勾配が緩やかになり、洪水時の急激な流れが緩和されます。

横浜市が管理する河川は、勾配が急な河川が多いため、多くの場合は落差工を設けて河川の洗掘防止に努めています。

■利水(りすい)

河川の水を農業用水、工業用水、発電、上水等に利用することです。多くはダムや堰に貯めた水を利用しています。

横浜市内の河川では、堰によって取水され、主に農業用水として利用されています。

■流域(りゅういき)

降った雨は山の斜面を下り川に入って、海まで流れていきます。降った雨が集まって流れる範囲・領域を流域と呼びます。世界一大きな流域は705万km2のアマゾン川流域、日本一大きな流域は1万6840km2の利根川流域です。横浜市内を流れる川の中で一番大きな流域は、235km2の鶴見川流域です。

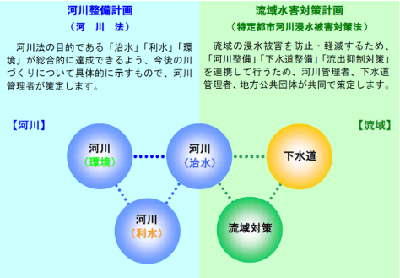

■流域水害対策計画(りゅういきすいがいたいさくけいかく)

特定都市河川流域として指定された流域について、特定都市河川浸水被害対策法第4条に基づいて、流域の浸水被害を防止・軽減する目的で進める「河川整備」「下水道整備」「流域対策」について、今後概ね20~30年間を目途とした具体的な内容を定める計画で、河川管理者、下水道管理者、流域自治体が共同で策定します。策定にあたっては、必要に応じて学識経験者、住民の意見を反映する手続きをとることとされています。

横浜市では、鶴見川流域が平成17年4月に特定都市河川流域に指定され、平成19年3月に「鶴見川流域水害対策計画」が策定されています。また、境川流域についても平成26年2月に指定されたため、今後、流域水害対策計画の策定に向けて取り組んでいきます。

<河川整備計画と流域水害対策計画の関係>

(出典:国土交通省 鶴見川流域河川整備計画・鶴見川流域水害対策計画「両計画の概要」より)

![]() 鶴見川流域水害対策計画について詳しくはこちら

鶴見川流域水害対策計画について詳しくはこちら

このページへのお問合せ

下水道河川局河川部河川流域調整課

電話:045-671-4215

電話:045-671-4215

ファクス:045-651-0715

ページID:297-619-224