- 横浜市トップページ

- くらし・手続き

- 市民協働・学び

- 人権

- イベント・啓発資料のご案内

- 人権啓発資料(パネル・冊子等)

- 人権啓発パネル(人権全般)・人権コラム

ここから本文です。

人権啓発パネル(人権全般)・人権コラム

人権を自分自身の問題として考えるきっかけとなるよう、人権啓発パネルを作成しました。パネルは、市内のイベント等で展示しています。

最終更新日 2023年1月4日

身近なこと。知ってみませんか? ~人権への入口展~(PDF:7,619KB)

※本パネルデータは、WEBサイト上で広く市民の皆様にパネルをご覧いただきたいという趣旨のもと掲載しているものです。

データを用いたパネルの複製やパネルデータの二次配布等はお控えいただきますようお願いいたします。

身近なこと。知ってみませんか? ~人権への入口展~

「人権」という言葉から、あなたはどのようなイメージを持ちますか。

みなさん一人ひとりがかけがえのない存在として、自分らしく生きる権利が人権。相手や自分を思いやり、人を大切にするということです。

一つひとつ、自分に引き付けて見てみてください。

人権と全く関係のない人はいません。誰にとっても、身近なものです。

今回の展示が、人権を身近な問題として、考えるきっかけとなれば幸いです。

さまざまな人権課題

テーマ一覧

- 性別による思い込み・差別

- こどもの人権

- 高齢者の人権

- 障害者の人権

- 部落差別(同和問題)

- 外国人の人権

- 感染症による差別

- 職業差別

- ホームレスと人権

- 性的少数者の人権

- いじめによる人権侵害

- 犯罪被害者の人権

- インターネット上の人権侵害

- 災害時の人権

- 人権擁護委員について

性別による思い込み・差別

◇◇◇

あ!これって、私のアンコンシャスバイアスかも?

「単身赴任中」と聞いて、誰を思い浮かべますか?

男性を思い浮かべた人は、無意識の思い込み(アンコンシャスバイアス)を持っているかもしれません。

性別などによる決めつけをしていないか、自分の中のアンコンシャスバイアスについて考えてみませんか。

◇◇◇

アンコンシャスバイアスは、「無意識の思い込み」、「無意識の偏見」とも表現され、日常にあふれていて、誰にでもあるものです。

気付かずにいると、そこから生まれた言動が、知らず知らずのうちに相手を傷つけたり、自分自身の可能性を狭めてしまうことがあります。

大切なことは、アンコンシャスバイアスに気付こうと、一人ひとりが意識することです。

こどもの人権

◇◇◇

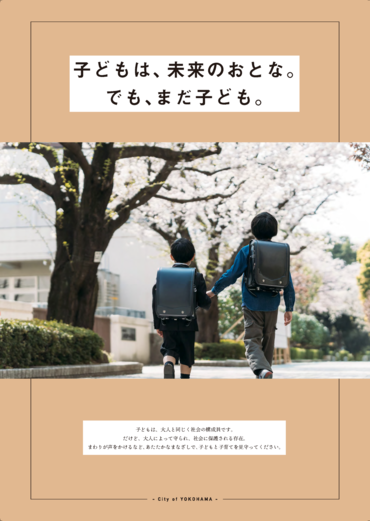

こどもは、未来のおとな。でも、まだこども。

こどもは、大人と同じく社会の構成員です。

だけど、大人によって守られ、社会に保護される存在。

まわりが声をかけるなど、あたたかなまなざしで、こどもと子育てを見守ってください。

◇◇◇

こども虐待や体罰は、こどもの人権侵害にあたります。こども虐待は、こどもの心と体に大きな傷を残し、体罰等がこどもの成長・発達に悪影響を与えることは科学的にも明らかになっています。

しかし、虐待は主に家の中で起こり、外部から発見するのが難しいことがほとんどです。虐待している保護者はもちろん、虐待されているこども自ら助けを求めることはなかなかできません。

虐待からこどもを守るためには、周囲の皆さんの“気づき”がとても大切です。こどもや保護者からの小さなサインに気づいたら、迷わず相談・情報提供(通告)してください。

全てのこどもがすこやかに成長・発達し、こどもの最善の利益が優先して考慮されるよう、社会全体で取り組むことが重要です。

参考:こども虐待ってどんなこと?(こども青少年局こどもの権利擁護課)

高齢者の人権

◇◇◇

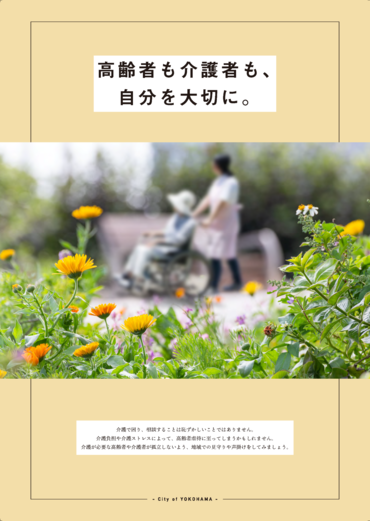

高齢者も介護者も、自分を大切に。

介護で困り、相談することは恥ずかしいことではありません。

介護負担や介護ストレスによって、高齢者虐待に至ってしまうかもしれません。

介護が必要な高齢者や介護者が孤立しないよう、地域での見守りや声掛けをしてみましょう。

◇◇◇

高齢者虐待と聞いて、どのようなことを想像するでしょうか。近年、介護者からの虐待が増加傾向にあり、虐待を受けた高齢者のうち、7割に認知症の症状がみられました。「虐待するなんてひどい」と思いがちですが、虐待に至ってしまった様々な背景や要因があります。介護負担や介護ストレスが大きいことだったり、適切な介護の仕方や認知症への対応がわからなかったり、ということもあります。さらに、介護だけではなく育児や仕事も担い、へとへとに疲れて、つい手をあげてしまったりすることもあります。

誰しもが直面する可能性がある高齢者虐待。高齢者も、介護者も、住み慣れた地域で安心して生活するため、介護保険や福祉のサービスを活用したり、さりげない手助けや見守りなどで地域で支え合っていくことが大切です。

障害者の人権

◇◇◇

「何かお手伝いしましょうか」言えていますか?

困っていそうな人に出会ったとき。「何かお手伝いしましょうか?」と声をかけてください。

自分のできる範囲でサポートしましょう。

コミュニケーションが知ることの第一歩です。

◇◇◇

我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)の実現を目指しています。

共生社会の実現のために重要な考え方は、「障害は障害のある人ではなく、社会が作り出しているものであり、障害者を取り巻く社会の側に物理的・心理的な壁があることにより、社会生活を送ることに支障がある」と捉えることです。そして、差別や無関心といった社会の側の心理的な壁は、私たち一人ひとりが考え、行動していくことで取り除くことができます。

一口に障害のある人と言っても、生活のしづらさや、必要としている支援も一人ひとり違います。「障害のある人だから○○だ」などと思い込んだりせず、まずは、みんなが進んでコミュニケーションを図ること、「知る」ことが大切です。

部落差別(同和問題)

◇◇◇

「どこ出身?」聞かれたことはあっても、聞いたことはない。

「何気なく出身地を聞いていませんか」

現在もなお、出身地などを理由に差別を受けている人がいます。

あなたの近くにも出身地などを聞かれたくない人がいるかもしれません。

「自分だったら」と振り返り、寄り添うことが解決に導きます。

◇◇◇

部落差別(同和問題)は、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別による我が国固有の人権問題です。

封建時代に「えた」「ひにん」等 と呼ばれていた人々は、日常のつきあいから排除され、差別を受けていました。1871年(明治4年)に身分制度はなくなりましたが、一部の国民の差別意識は解消されず、現在もなお、同和地区、被差別部落などと呼ばれる地域に住んでいることや出身であることなどを理由に結婚を反対されたり、就職で不採用になったりするなど日常生活の上で差別を受けています。最近では、インターネット上で同和地区、被差別部落などの地域の特定や、その地域にある個人宅の写真や動画の投稿など、他人の人格や尊厳を傷つける行為も起こっています。

「あの地域に住んでいる人は○○だから付き合いを避けた方がいい」という噂を家や学校、職場で聞いたとき、あなたはどうしますか。

噂を信じて付き合いを避けますか。その噂は本当に正しいですか。噂を鵜呑みにし、行動する前に考えてみてください。同和問題を他人事としてではなく、「自分だったら」と振り返っていくことが解決への第一歩です。

参考:同和問題(部落差別)を解消しましょう(外部サイト)(法務省人権擁護局)

えせ同和行為を排除するために(外部サイト)(法務省人権擁護局)

外国人の人権

◇◇◇

違いを興味に。興味を理解に。

いろんな言語や宗教、文化、生活習慣があります。

「よくわからない」と敬遠するのではなく、違いを知ることから始め、お互いを認め合いましょう。

地道な努力で、多文化共生の実を結び、国際都市ヨコハマを育てていきましょう。

◇◇◇

外国人や、外国にルーツをもつ人というだけで苦手意識をもってしまったり、国のイメージだけで評価したりしていませんか。例えば、外国人の住まい探しでは、「外国人は面倒だから貸さない」、「外国人は大人数で集まってうるさいかもしれない」など、一括りにして決めつけられてしまうケースがあります。

横浜に暮らす外国人の数は、年々増加しています。言葉が通じない、風習が違う、だからよくわからないと敬遠するのではなく、まずは朝のあいさつなど、気軽に声をかけてみてください。また、大人だけでなく、学校に通うこどもなども含めて、お互いを知り、理解する機会をつくるなど、歩み寄ってみてください。多文化共生社会を実現するために大切なのは、「尊重し合おう」とする地道な努力です。

感染症による差別

◇◇◇

正しく理解。思いやる心。

感染症ということで、必要以上に不安に感じ、患者や関係する人に対して過剰に反応してしまうことがあります。

正しい理解と冷静な判断で、偏見や差別をなくしていきましょう。

◇◇◇

感染症の原因となる細菌やウイルスなどは目に見えないこともあり、感染症に関する正しい知識や理解がないと、必要以上に不安を感じ、患者やその家族、医療従事者等関係者に対する差別や偏見につながってしまいます。

エイズやハンセン病に関する理解不足による差別や偏見も、いまだなくなってはいません。

特に新たな感染症の場合、発生当初は分からないことが多く、憶測によるものも含め様々な情報が飛び交います。

感染症は誰もがかかる可能性があるものです。国や本市などの公的機関から正しい情報を得て、正しい理解のもとに冷静な判断で行動し、偏見や差別をなくすことが大切です。

職業差別

◇◇◇

職業選択の自由。価値観も多様。

自分だけの価値観で職業に優劣をつけたりしていませんか。

特定の仕事を嫌がる気持ちが、そこで働く人や家族を傷つけてしまうこともあります。

ときには、価値観を疑ってみることも必要かもしれません。

◇◇◇

熊などの動物を駆除する人に対する誹謗中傷や、コロナ禍におけるエッセンシャルワーカーなどに対する心ない言動や根拠のない情報に基づく偏見など、職業に対する差別は私たちの日常の中で発生しています。このような差別により、その職業に従事している人だけでなく、その人の家族や関係する人たちも傷ついています。

「動物が殺されるなんてかわいそう」、「ウイルスは怖い」… このような気持ちを持っている人は少なくないかもしれません。こういった気持ちになったとき、『人』が見えているか、考えてみましょう。動物ではなく、ウイルスではなく、『人』に対して思いを馳せてみませんか。それぞれの職業に従事する人が等しく尊重され、誰もが自分らしく生活することができる、人権が尊重された社会にするためには、『人』について考えることが大切です。

ホームレスと人権

◇◇◇

誰も切り捨てないまちに。

病気や失業などで、やむにやまれずホームレスの状態になることもあります。

そんなとき、偏見や差別に直面したら、まちから疎外され、ますます困難な状況に…

誰も切り捨てない、みんなが生きやすいまちにしませんか?

◇◇◇

家を失いホームレスの状態を余儀なくされるに至る背景には、病気や失業など、自分だけではどうにもならない、誰にでも起こり得るような事情が原因となることも少なくありません。そんな困難な状況を脱することは決して簡単なことではありませんが、自治体や民間団体などによる支援で、粘り強く、一歩一歩、歩みを進めていくことができます。

しかし、周囲の偏見や差別に直面したらどうでしょうか。嫌がらせや暴行を受け、前向きに生活を立て直す意欲や気力を失ってしまうことで、新たな歩みを進めていくことができるでしょうか。

さまざまな事情のために困難な状況にある人たちを、皆で支えていくことが、誰もが生きやすい切り捨てないまちへとつながっていきます。

参考:ホームレスと人権(健康福祉局生活支援課)

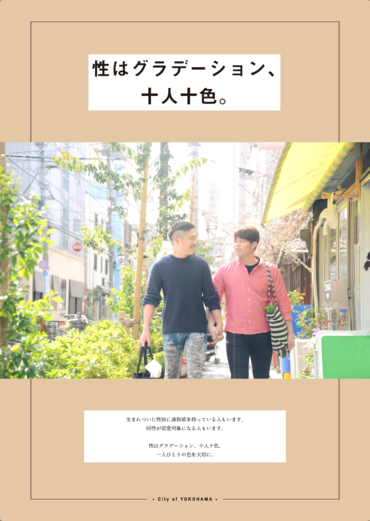

性的少数者の人権

◇◇◇

性はグラデーション、十人十色。

生まれついた性別に違和感を持っている人もいます。同性が恋愛対象になる人もいます。

性はグラデーション、十人十色。一人ひとりの色を大切に。

◇◇◇

性のあり方は「法律上の性」、「性自認」、「性的指向(好きになる性)」など様々な要素で構成されており、必ずしも「女」、「男」ではっきりと区別されるものではありません。性のあり方はグラデーションで、自分の性がグラデーションのどこに位置するかは、人によって異なると言われています。100人いれば100通りの性のあり方があるのです。

誰でも自分なりの性のあり方がある言葉として、性的指向(Sexual Orientation)と性自認(Gender Identity)の頭文字を合わせた言葉として、SOGI(ソジ)という言葉があります。性的少数者(LGBTなど)だけでなく、全ての人が多様な性の当事者です。多様性を認め合い、誰もが「自分らしく」いきいきとした生活を送ることができる社会になるよう、性の多様性を知ることから始めてみませんか。

参考:性的少数者支援事業 (LGBT等支援)(市民局人権課)

いじめによる人権侵害

◇◇◇

子どもだけの問題じゃない。

いじめは、子どもにとって最も身近で深刻な人権問題です。

子どもが発信する小さなサインを見逃さないでください。

子どもの人権意識を育みながら、広く社会全体で取り組むことが必要です。

◇◇◇

いじめは、どの学校、どの学級、どの子どもにも起こる可能性があります。いじめには、冷やかしやからかい、暴言、暴力、仲間はずれ、集団による無視、金品をたかられる、物を隠される、嫌なことの強要、ネットでの誹謗中傷など、さまざまな形があります。その多くは、大人が気付きにくいもので、周りの大人が、子ども一人ひとりの発する小さなサイン(言葉、表情、しぐさ等)を見逃さずに、いじめを早期に発見し、対応することが大切です。また、子どもの人権意識を育むことも大切です。子どものいじめを防止するためには、学校や家庭だけの問題としないで、広く社会全体で取り組むことが必要です。

犯罪被害者の人権

◇◇◇

事故や事件の痛み。その向こうにも苦しみがある。

毎日、事件や事故が報道されています。誰でも犯罪被害者になる可能性があります。

被害者やその家族などは、犯罪だけでなく、周囲の無理解、興味本位の態度などで傷つき、二重に苦しむこともあります。

温かく見守り、気持ちを理解することが大切です。

◇◇◇

「犯罪被害」という言葉を聞いてどんなイメージを持ちますか。自分とは関係ない話と思っていないでしょうか。

テレビなどでは毎日のように事件や事故の報道が流れており、犯罪被害にあうことは誰にでも起こりうることです。犯罪被害者やその家族、遺族は犯罪そのもののショックを受けるだけでなく、周囲の人々の無理解から責められたり、興味本位の態度や発言に苦しめられ、日常生活を送ることが難しくなったりすることもあります。周囲が温かく見守り、被害者等の気持ちを理解することで孤立を防ぐことができます。

犯罪被害者相談室では、被害にあわれた方からの相談をお受けするほか、講演会などの啓発事業も行っています。自分に何ができるのか、一緒に考えてみませんか。

参考:犯罪被害者等への理解を深めるために(市民局人権課)

インターネット上の人権侵害

◇◇◇

世界とつながる。言葉は広がる。心はどうなる。

世界とつながるインターネット。

手軽に情報を発信し、交流できる便利なツールですが、誹謗中傷など人権侵害につながってしまうこともあります。

被害者にも加害者にもならないように慎重な利用を心がけたいです。

◇◇◇

SNS等の普及により、多くの人が新しい自己表現の手段として、また世界中の人と情報や意見を交換する場所として、インターネットを利用しています。ただ、その気軽さや使いやすさのために、利用する人にはそのつもりがなくても、誰かを深く傷つけたり、個人情報の流出などの人権侵害につながったりすることがあります。また、悪意のある第三者に自分のプライバシーを侵害されたり、情報を悪用されたりといった被害にあうこともあります。こうしたことは、決して他人事ではありません。誰でも、加害者や被害者になる可能性があります。

情報を発信するとき、自分の思いや意見を書き込むとき、その情報や書き込みで誰かが傷ついたり、あるいは自分が被害にあったりする可能性はないでしょうか?

送信ボタンを押す前にちょっと立ち止まって考えてみる、あなたのその冷静な行動が、誰かを、そして自分を救うことになるかもしれません。

参考:インターネット上の人権侵害をなくしましょう(外部サイト)(法務省人権擁護局)

災害時の人権

◇◇◇

「災害」で「人災」を、生んではいけない。

災害時には、不確かな情報が流れがちになります。

冷静さを失わず、風評に流されないようにしましょう。

「相手の立場になって考え」「相手の気持ちを想像する」姿勢を忘れないことが大切です。

◇◇◇

多くの命を危険にさらし、人々の暮らしを奪い、被災者に苦しみや深い悲しみを与えてしまう災害は、人権侵害と密接な関係にあります。避難所生活の中では、プライバシーが守れないことのほかに、高齢者、障害者、子ども、外国人などの「災害時要援護者」はじめ、女性や性的少数者などに対する十分な配慮が行き届かないといった人権課題が生まれます。

災害時には、不確かな情報に惑わされない冷静さとともに、「相手の立場になって考える」、「相手の気持ちを想像する」姿勢を忘れないことが大切です。

人権擁護委員について

人権擁護委員を知っていますか?

人権擁護委員は、皆さんの人権を護るために法律により法務大臣のもと、人権に関する悩みや困りごとの相談を受けています。80人以上の委員が横浜市内の各区で活動しています。

皆さんの人権が護られるように見守り、万が一、人権侵害があったときは、相談相手となって適切な対応による解決をはかります。

人権の大切さについての理解を深めてもらうため、いろいろな催しや区民まつりなどの場で、横浜市と連携・協働して啓発活動も行っています。

参考:人権擁護委員(外部サイト)(法務省人権擁護局)

このページへのお問合せ

ページID:328-505-538