ここから本文です。

象の鼻地区 地区の変遷

最終更新日 2024年8月2日

象の鼻地区の紹介 | 立地・アクセス | 象の鼻地区の歴史 | 地区の変遷

テスト

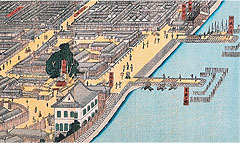

開港当時の東、西波止場資料提供:Ryu Collection

● 開港期~文明開化期

☆2本の突堤

- 海に向かって右側が、先端に常夜灯を設置した東波止場(イギリス波止場)、左側が西波止場(税関波止場)で、その基部には運上所(税関の前身)が設立されました。

- 沖合いに停泊する本船とこの波止場の間を、艀(はしけ)等を使って人や荷物を運んでいました。

明治43年頃の象の鼻防波堤資料提供:横浜開港資料館

▼

● 港湾整備期~拡大期

☆近代横浜港の整備

- イギリス人パーマーの計画により、近代横浜港の築造が進められました。

- 象の鼻防波堤の背後に鉄桟橋(現在の大さん橋の原型)が建設され、また、西波止場側には新港ふ頭が築造されました。

- 波止場から、桟橋、ふ頭へと港の主役は交代し、象の鼻地区の水域は物揚場、船だまりとしての役割を担いました。

震災復興後の姿を残す昭和30年頃の象の鼻資料提供:横浜マリタイムミュージアム

▼

● 震災復興期~戦後期・現在に至る

- 関東大震災を経て、象の鼻防波堤は旧来の位置を継承しながら、やや直線的な形に復旧され、この地区は物揚場や船だまりとして現在に至っています。

- 水域を囲む港の形状は基本的に当初の姿を今に伝えており、貴重な港湾の歴史資産です。

このページへのお問合せ

港湾局みなと賑わい振興部賑わい振興課

電話:045-671-2888

電話:045-671-2888

ファクス:045-651-7996

ページID:263-682-412