ここから本文です。

横浜市国民健康保険の財政

最終更新日 2024年11月11日

目次

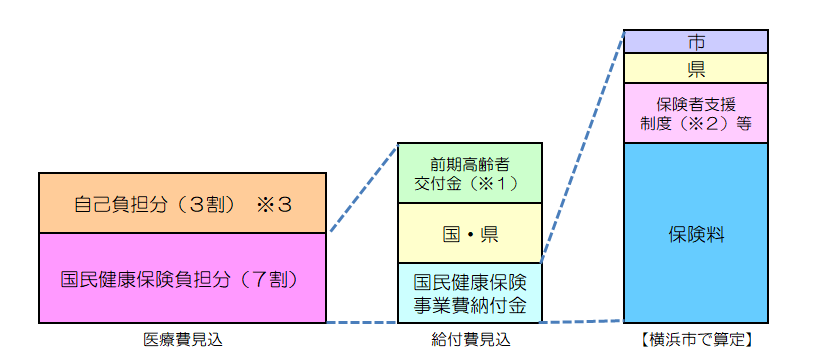

医療費の財源構成

国民健康保険の加入者が医療機関にかかった際、窓口で支払う自己負担分を除く医療費は、国民健康保険が支払っています(=給付費)。この給付費は、原則として前期高齢者交付金(※1)を除いた残りの50%を国・県からの補助金で、残りの50%を加入者の保険料でまかなう仕組みとなっています。

平成30年度以降は神奈川県が給付費を見込み、国・県等の補助金を差し引いた「国民健康保険事業費納付金(=納付金)」を横浜市に提示します。横浜市ではこの「納付金」を県に支払うために必要な額をまかなうため、保険者支援制度(※2)などにより、保険料の負担緩和に努めています。

※1前期高齢者交付金とは、前期高齢者(65~74歳)に係る医療費の負担均衡を図るために配分される交付金です。

※2保険者支援制度とは、国・県・市が負担して一定額を繰り入れることにより、保険料の負担緩和を行う制度です。

※3小学校就学前の子は2割、70歳以上の被保険者は2割(現役並み所得の場合は3割)です。

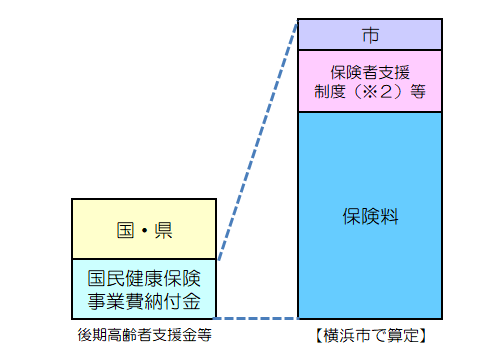

後期高齢者支援金等の財源構成

それぞれの医療保険者は、後期高齢者医療制度に対して後期高齢者支援金等を納付します。

その財源は、国・県の補助金と国民健康保険の加入者の保険料でまかなわれています。

また、横浜市では、後期高齢者支援金等に係る「納付金」についても医療費の財源構成と同様に、保険者支援制度などにより保険料の負担緩和に努めています。

※2保険者支援制度とは、国・県・市が負担して一定額を繰り入れることにより、保険料の負担緩和を行う制度です。

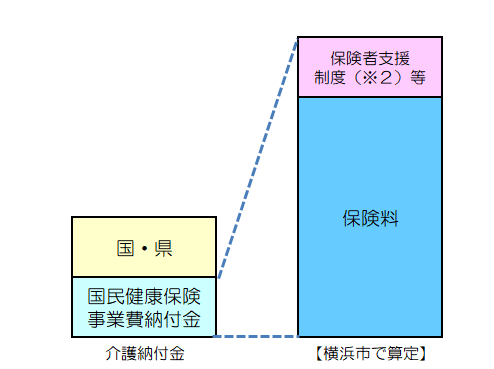

介護納付金の財源構成

それぞれの医療保険者は、介護保険制度に対して介護納付金を納付していますが、その財源は国・県の補助金と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料でまかなわれています。

※2保険者支援制度とは、国・県・市が負担して一定額を繰り入れることにより、保険料の負担緩和を行う制度です。

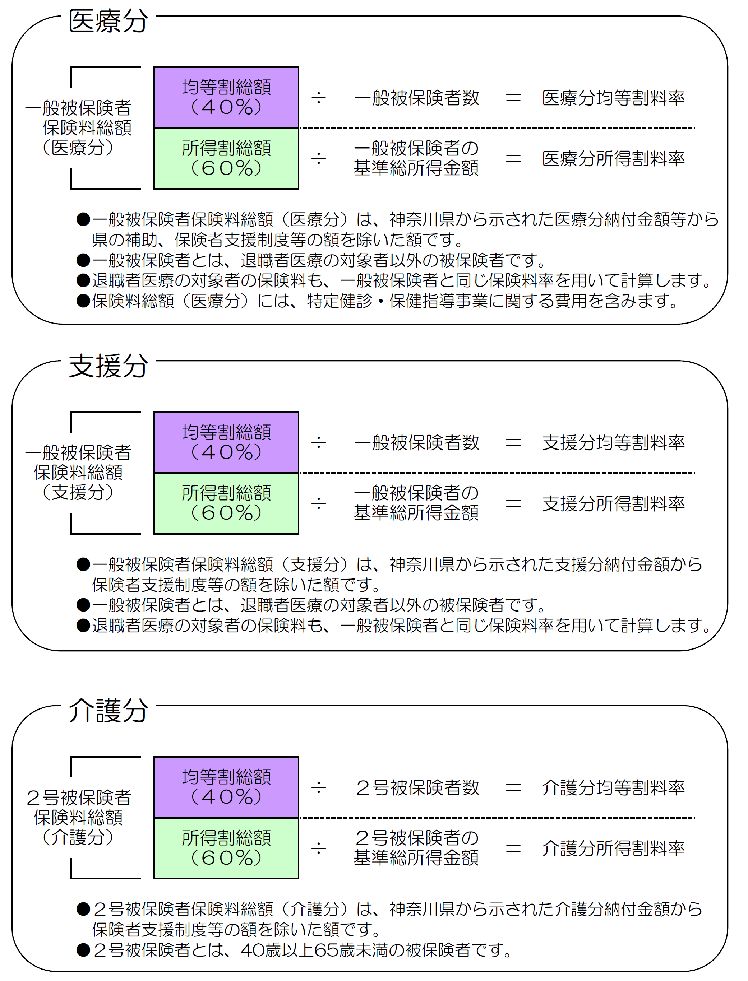

県から示された納付金等の一部をまかなうために必要となる「保険料総額」をもとに被保険者数と所得金額から算出します。

※保険料率(均等割、所得割)は毎年度変わります。

高齢化の進展や医療の高度化等による「1人あたり医療費」の増加により、保険料率は年々上昇しています。これらにくわえ、最近は、いわゆる「団塊の世代」の後期高齢者医療制度(75歳到達)への移行や国の制度改正による被用者保険(社会保険)の適用拡大をを受けて国保被保険者が大きく減少しており、その結果、1人あたり保険料も増加しています。

横浜市では、保険料率を決定する際には、国・県からの公費のほかに、市の一般会計からの繰入等を行い、保険料の負担緩和に務めています。

健康に対する意識が大切

医療費が上がれば保険料も上がります。だからといって医療機関にかかるのを抑える必要があるということではなく、大切なのは、一人ひとりが日ごろから健康に気をつけるとともに、治療が必要なときは「かかりつけ医」にかかり、「はしご受診」を控えることです。

横浜市国民健康保険加入者の医療費(令和5年度)

総額・・・約2,098億円(1人あたり約40.5万円)

※一般被保険者と退職被保険者の合計です。

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2421

電話:045-671-2421

ファクス:045-664-0403

ページID:888-196-305