ここから本文です。

認知症を知る

最終更新日 2025年10月22日

認知症になったら何もわからなくなる、というようなイメージをもっていませんか。認知症の特性や特徴を正しく理解し、その上で少しの工夫と気遣いにより認知症の人やその家族を見守りましょう。

認知症の人の想いを知る

認知症になることは特別なことではありません。

認知症があっても、尊厳や希望を失うことなく、前向きに暮らしている人がいます。

その人たちのメッセージをご紹介します。

蝶野正洋 認知症について考える!

蝶野正洋 認知症について考える! (15秒バージョン)

出演:蝶野正洋氏 協力:GrASP

認知症には、いろいろなタイプがあります

脳は、部分ごとにそれぞれ役割をもっています。見たり聞いたりといった感覚を担っている部分、運動を担う部分、記憶を担う部分などさまざまです。認知症には、脳が障害を受けた場所によって、いろいろな種類があります。

アルツハイマー型認知症

脳にβ(ベータ)アミロイドというたんぱく質が20年、30年という長い期間かけてたまることによって、脳の細胞の働きが少しずつ失われて死んでいき、脳が萎縮して機能が全般的に低下していきます。

進行はゆっくりですが、脳全体が萎縮していくため、症状もさまざまです。一番多い認知症です。

レビー小体型認知症

脳にレビー小体という物質がたまることで、脳の細胞が損傷を受けて発症する認知症です。実際にはないものが見える幻視やパーキンソン症状(動作がゆっくりになる、手足がふるえる、筋肉が硬直するなど)が現れるのが特徴です。

前頭側頭型認知症

脳の前頭葉や側頭葉が萎縮することから起こり、発症年齢は若い傾向にあります。じっと我慢できない、怒りっぽくなる、その場にそぐわない身勝手な行動をとるなど反社会的行動が増えるのが特徴です(ピック病など)。

そのほか

認知症を引き起こす原因はさまざまです。ビタミンの不足から来るビタミン欠乏症や血糖値が下がりすぎる低血糖症も認知症を引き起こす可能性がありますし、アルコール依存や薬物依存からくる認知症もあります。

また、慢性硬膜下血腫や正常圧水頭症のように早期に診断を受け、手術など適切な治療を受けることで治る可能性のある認知症もあります。うつ病のように認知症に間違われやすい症状の出る病気もあります。

(注)脳に障害を受けた人すべてが、認知症になるとは限りません。

認知症の症状

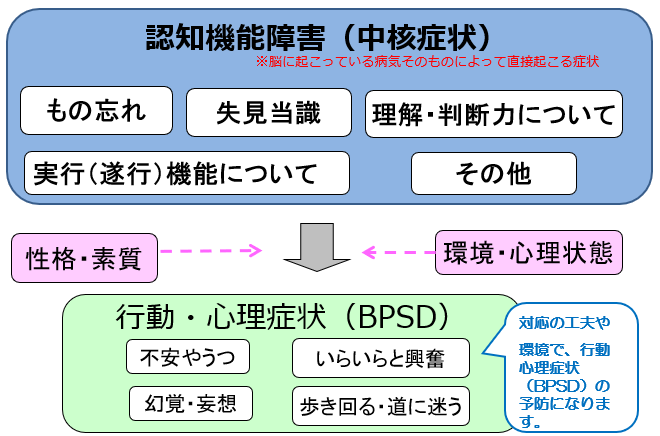

認知機能障害(中核症状)

脳におこっている病気そのものによって直接起こる症状を「認知機能障害(中核症状)」と呼びます。もの忘れ、失見当識、理解・判断力の低下、実行(遂行)機能の低下などがこれにあたります。

・最近の出来事を記憶しにくくなる

・時間や場所の感覚が分からない

・考えるスピードがゆっくりになる

・計画的に順序だてて行動することが難しくなる など

行動・心理症状(BPSD)

認知症の人にあらわれる症状のうち、行動と心理に関するものを「行動・心理症状(BPSD)」といいます。

・不安やうつ

・いらいらと興奮

・道に迷う など

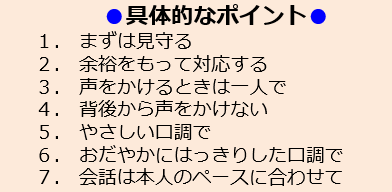

認知症の人との接し方

人から不意に声をかけられると、誰でもびっくりします。背後から声をかけるなど相手を驚かせたり、急かしたりして混乱させることがないよう気をつけましょう。

本人の意思、自尊心を尊重する接し方を心がけることも重要です。

<参考文献>

全国キャラバン・メイト連絡協議会,認知症サポーター養成講座標準教材「認知症を学び みんなで考える」

このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部高齢在宅支援課

電話:045-671-2405

電話:045-671-2405

ファクス:045-550-3612

メールアドレス:kf-zaitaku@city.yokohama.lg.jp

ページID:446-264-600